撰稿:余浅

临近中午,洛杉矶唐人街的一家广式早茶餐厅内,一群金发碧眼的金融投资公司高管们,围着旋转餐桌,小心翼翼夹起半透明的虾饺。不远处,一位年轻的华人美食博主正对着熊猫造型的流心奶黄包调整镜头焦距……

每天,这些看似寻常的早茶场景,都会在遍布全美数以百计的广式早茶餐厅内上演。随着长达一个半世纪的华人在美迁徙历史,广式早茶,这种岭南餐饮文化的代表,从广东的乡野茶寮,到太平洋彼岸的劳工食堂,最后登上米其林指南的烫金页面。

一部美国广式早茶的简史,不仅是食物的漂泊史,更是文化认同的再造史。

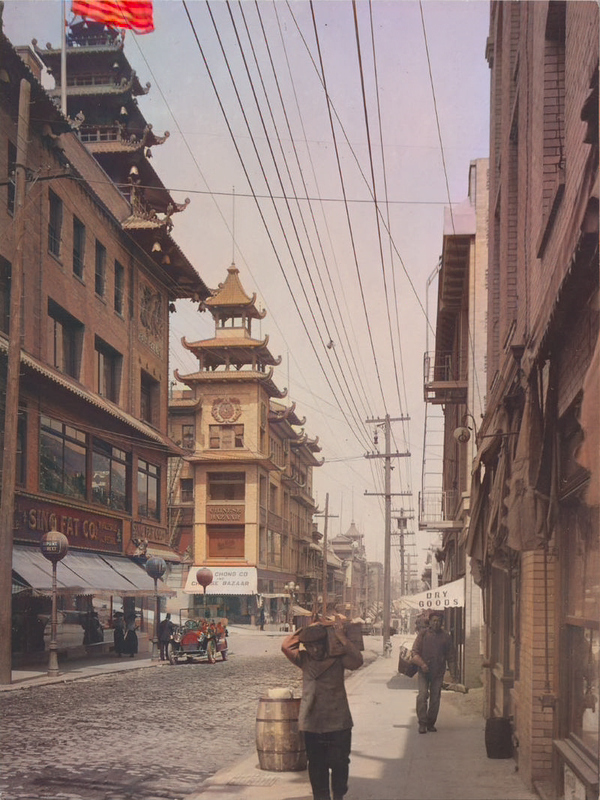

旧金山唐人街。图/Newscom

淘金与茶楼:早期的文化移植

1848年,美国加州发现黄金的消息飘洋过海,随即掀起了第一波华人移民潮。

早期移民在旧金山建立了北美第一个唐人街。这些绝大多数来自珠三角的劳工不仅带来了淘金工具,更携带着根深蒂固的饮食记忆。当然,最初的饮食条件极为简陋,所谓“点心”多是简化版的蒸包、油炸品,既能充饥,又便于操作。

茶楼的存在维系了社区的文化纽带。点心不仅是食物,更是“家”的象征,让远离故乡的工人得以在味觉上找到归属。在《华人的美国梦》一书中,曾有这样的描述:“早期华人移民的饮食模式具有双重性:对外适应美式简餐节奏,对内坚守传统味觉体系。”

1910年的旧金山唐人街。图/Wikimedia Commons

1882年,在《排华法案》制造的压抑环境中,唐人街的茶馆成为文化避风港。旧金山都板街的“远芳茶楼”堪称美式点心的雏形——粗糙的竹制蒸笼里盛着简易版本的烧卖和叉烧包,所用面粉不得不掺入美洲小麦,猪肉馅料也改为本地口味。这些食材和厨艺上的调整,也体现了早期餐饮文化融合的特征:在坚持核心烹饪技法(蒸制、发酵、手作)的同时,食材选择已开始本土化进程。

只不过,广式早茶文化在当时而言,仍然被局限于族群内部,被主流社会视为异国的“廉价餐”。此外,当时的点心消费具有鲜明的阶级属性。从事洗衣、餐饮等行业的单身华工将饮茶视作奢侈享受,一顿周日早茶的花费往往相当于半日工钱。

加州大学戴维斯分校人类学家张鹂曾如此描述:“热腾腾的虾饺不仅缓解乡愁,更成为族群认同的物质载体——那些在蒸汽弥漫的茶楼里共享点心的时刻,让被主流社会排斥的劳工重获文化尊严。”

旧金山羊城茶室。图/羊城茶室官网

香港风潮与点心工业化

二战后移民政策的松动,特别是1965年美国《移民与国籍法》废除种族配额,催生了以香港移民为主力的第二波点心浪潮。与早期华工不同,这批新移民往往具备资本实力和餐饮经验,他们将广式早茶的全套运营模式移植美国。

香港在战后发展出繁荣的茶楼文化,以早茶为日常社交核心。许多茶楼师傅移民美国,在旧金山、洛杉矶和纽约开设正宗粤式酒楼,带来更精细的点心工艺。譬如虾饺的“透皮三褶”,流沙包的奶香咸蛋黄,均体现手工精湛。这使得点心逐渐摆脱“劳工餐”的形象,转向讲究品质与体验的饮食文化。

旧金山的“羊城茶室”(Yank Sing)堪称行业标杆。1958年,这家餐厅开业后率先引入手推车销售模式,穿着白色制服的大妈推着不锈钢餐车穿梭于餐桌之间,餐车上叠放的竹蒸笼冒着腾腾热气,成为美国人眼中最具异域风情的餐饮场景。创始人Alice Chan创新性地在菜单中添加英文注释,并调整馅料甜度以适应本地口味——例如在叉烧包中增加蜂蜜用量,在虾饺中添加美洲韭菜。

洛杉矶附近蒙特利公园市(Monterey Park)一家手推车模式的广式早茶店(摄于2010年)。图/Newscom

之后十余年,类似的广东早茶餐厅不断出现。食客们可随时从滚动小推车上挑选心仪点心。这种新颖的就餐方式,吸引了众多非华裔食客的好奇与参与,也成为广式早茶走向主流的重要契机。

1980年代的点心产业迎来工业化突破。东海岸的“荣兴食品”(Wing Hing)等企业开始规模化生产冷冻点心,并通过Costco等连锁超市进入美国家庭冰箱。这种“去餐厅化”的转型带来双重影响:一方面导致传统茶楼技艺流失(机器制作的虾饺皮厚度均匀,却失去手作韧性),另一方面也极大扩展了消费群体。美食评论家James Oseland曾在美食杂志《Saveur》中写道:“当蒙大拿州的主妇能用微波炉加热豉汁凤爪时,某种文化边界已被彻底重构。”

洛杉矶附近一家Costco大量售卖的冷冻虾饺。李飞 摄

早茶文化走出唐人街

时代浪潮奔涌,广式早茶也越来越为美国主流社会所认知和接受。到1980年代,广式点心餐馆开始走出唐人街,扩展到郊区与多元社区。

以洛杉矶东郊的蒙特利公园市(Monterey Park)为例,这里被誉为“美国第一座华人郊区城”。随着香港、台湾和大陆新移民的涌入,点心餐馆如雨后春笋般开设,形成酒楼集群。周末的茶楼人声鼎沸,排队等位成为常态。

与此同时,早茶文化开始被主流媒体报道,逐渐进入美国食客的视野。1985年,《纽约时报》首次专文介绍广式点心文化,强调其社交性与趣味性。点心餐馆成为非华裔顾客探索“正宗中国饮食”的窗口。许多美国食客通过虾饺、烧卖和春卷认识了中餐的另一面——精致、小巧、强调手工,而不仅仅是“炒饭、左宗棠鸡”。

纽约的“金丰大酒楼”(Jing Fong)是这一时期的标志。它可容纳上千名食客,以豪华大厅和推车点心闻名,不仅服务华人婚宴与节庆,也成为美国人体验点心的“文化之旅”。在金丰大酒楼的大厅里,华人长辈饮茶聊天,美国年轻人尝鲜猎奇,热闹喧嚣的场面颇具跨文化意味。

在旧金山湾区,1990年代开业的鲤鱼门餐厅(Koi Palace)则代表了点心的高端化。它以豪华装潢、顶级食材和创意点心闻名,成为当地美食评论家和美食家追捧的“点心圣地”。从龙虾蒸饺到鱼子酱点缀的烧卖,鲤鱼门餐厅将点心推向高端市场,改变了外界对中餐的刻板印象。

纽约“金丰大酒楼”(Jing Fong)的豪华大厅。图/金丰大酒楼官网

Dim Sum的多元与融合

进入21世纪,点心经历了多元化与融合化的双重发展。一方面,新移民带来不同风味的融合点心,如加入泰式咖喱的烧卖、以松露点缀的虾饺,甚至“素食点心”。这些创新点心迎合了美国多元饮食文化的需求,使点心在跨文化交流中不断重塑自己的定位和形象。

另一方面,点心进入米其林餐厅与高端市场,获得精致餐饮的认可。纽约添好运餐厅(Tim Ho Wan)2016年开业即获米其林一星,其招牌酥皮焗叉烧包将法式烘焙技艺融入广点制作。主厨Martin Chan坦言:“我们坚持现点现蒸的传统,但用餐环境必须符合曼哈顿精英的期待——他们能接受人均消费50美元的早茶,但不能容忍沾油的桌布。”

洛杉矶的海港大酒楼(Sea Harbor)则打破传统,它采用单点菜单,强调食材新鲜与厨艺精细化,被誉为北美点心餐饮的革新者。这些当地的代表性广东早茶餐厅,几乎每日都大排场龙,更受到美食媒体与米其林关注。在这些名店的推波助澜之下,“点心早午餐”也成为一种跨文化改造。许多非华裔主厨借鉴点心形式,推出小份、可分享的早午餐菜单,显示点心对美国餐饮文化的反向影响。

米其林餐厅纽约添好运(Tim Ho Wan)的招牌酥皮焗叉烧包。图/添好运官网

洛杉矶Nightshade餐厅的越南裔主厨Mei Lin创作“Foie Gras Siu Mai”(鹅肝烧卖),用法国鹅肝替代传统猪肉馅,佐以黑松露酱汁。这种融合创作虽被传统主义者斥为“离经叛道”,却成功登陆《Food & Wine》杂志封面,象征着点心脱离族裔饮食的局限,进入创意料理范畴。

近几年来,随着社交媒体盛行,熊猫造型的流心包、漫威英雄主题点心等产品在社交媒体引发传播热潮。Instagram与TikTok上的“点心开箱”视频、“虾饺剖面图”,让原本需要亲身体验的饮茶文化在虚拟空间迅速传播。年轻一代美国人通过短视频认识流沙包的爆浆、凤爪的独特口感,从而被吸引进入茶楼。

加州州立大学旧金山分校的一次消费行为学研究显示:18-35岁消费者中,63%首次接触点心的动机是“拍摄有趣的食物照片”。点心正在经历从“味觉消费品”到“视觉传播介质”的功能转化。

纽约一家DIM SUM餐馆的招牌与911纪念徽章融合在一起。图/Newscom

从被边缘化的“族裔食物”到被接受、再到被主流市场吸纳并创新。广式点心在美国的成功,得益于其社交性与可分享性,契合了美国社会强调的家庭聚会与朋友聚餐氛围。它也展示了华人移民如何通过饮食,来建立跨文化桥梁。

一盅两件,跨越百年,点心已从唐人街的角落走向全球舞台。美国的这部Dim Sum简史,正是全球化与本地化交织的缩影:在一笼虾饺、一盅普洱之间,寄托着族裔历史、跨文化交流和饮食未来的无限可能。

(本文为《美华》杂志综合网络相关内容整合、改编而成,未经授权不得转载或以其他方式侵犯版权。如有意转载,请与《美华》杂志社联系。)