广州一家泡泡玛特店内的Labubu玩偶。图/Newscom

记者/杨智杰

近期,泡泡玛特旗下Labubu爆火,一娃难求,一些联名或限量款的Labubu更是卖出了几千上万元的天价。

Labubu的爆火,直接带飞了泡泡玛特股价。泡泡玛特2024年年报显示,王宁持有泡泡玛特股权占比为48.73%。也就是说,目前王宁的持股市值超过1400亿元。

看上去无用的潮流玩具,为何会激发如此强大的消费市场?过去几年,泡泡玛特的商业模式被无数人研究。创始人王宁始终保持低调,但他的性格却塑造了如今的泡泡玛特。理解王宁,或许能从一个新的视角洞察泡泡玛特。

2023年9月26日,王宁在北京泡泡玛特城市乐园开园仪式上致辞。图/视觉中国

“感性的人,做了感性的事”

创立泡泡玛特14年,王宁依然保持逛街和巡店的习惯。他走路很快,不是买东西,而是想观察商场、消费者的状态,看看年轻人喜欢什么。最“特种兵”的一次,是在2023年夏天,他和几个同事自驾3000多公里,4天去了河北、山东11个有泡泡玛特门店的城市。

不是每个商铺都要进去,但在商场逛一圈,大部分门店都能过一遍。他更多是在感受门店的“气场”。

2010年,王宁在北京中关村欧美汇地下一层创办了泡泡玛特。起初,它只是一家潮流杂货店。2016年,泡泡玛特谈下了MOLLY的IP授权,开始“减宽加深”,聚焦潮玩——与艺术家签约,获得IP授权,搭建生产供应链,在门店售卖商品。当沉淀出更多“MOLLY”后,泡泡玛特转型为IP运营企业。

位于上海的一家泡泡玛特全球旗舰店。图/CNSphoto

当时,国内正经历移动互联网、电商、人工智能、硬科技等一波接一波的创业热潮。做线下零售,常常被认为“不性感”、不时髦。更多投资人则表示,看不懂泡泡玛特。2016年,王宁曾向投资人解释,泡泡玛特“要把玩具卖给大人”。对方拒绝投资,“大人买什么玩具,这相当于把洗发水卖给光头”。

2016年以来,MOLLY爆火,有人认为靠的是抽盲盒。但在王宁看来,盲盒只是一种玩法。重要的是,他们使原来小众、高单价、非工业化体系的潮玩,变成了让很多人能轻易买到的产品,进一步挖掘了更真实的情感需求:年轻人对惊喜、快乐以及自我表达的需要,泡泡玛特给这些需求提供了一个窗口。

当时不少创业者拥有理科背景,理性至上。学广告出身的王宁,是个感性的人。这一特质,使他在国内创业者中显得独特。他读大一的时候很喜欢一个广告语,至今还能脱口而出:人生就是一场旅行,不必在乎目的地,在乎的是沿途的风景和看风景的心情。

泡泡玛特沉浸式主题街区亮相沈阳中街,吸引游客打卡。图/CNSphoto

“做决策快,做事慢”

与泡泡玛特带给外界风靡全球的印象形成反差的是,泡泡玛特扩张速度是克制的。成立十四年的泡泡玛特,全球门店500多家,海外门店今年7月刚刚突破100家。相比之下,2024年,阿迪达斯在中国新开的门店就已经接近400家。2024年8月,李宁各品牌的门店数量有7677家。

王宁有意在控制门店的扩张速度。他更看重门店的健康度,包括店铺的地理位置选择、销售状态、服务状态、运营状态。“我们可以快,这几年电商直播这么火,有许多头部电商主播,但你会发现,基本没有卖过我们的产品。”王宁对《中国新闻周刊》坦言,这种方式只增加了销售额,但对线下门店的完善没有帮助。

他拒绝了更多机会。拉布布在泰国卖到断货,公司每天都能收到许多来自国内外的代理申请。这是巨大的诱惑,“我宁愿不赚这些钱,我希望泡泡玛特的IP是可持续的”。

游客在北京泡泡玛特城市乐园与Labubu雕像合影。图/CNSphoto

面对中国巨大市场的诱惑,很长一段时间,中国的创业者们信奉“天下武功唯快不破”。中国早期的零售类品牌,除了直营,还会开放加盟,开店速度快。近年来,大众熟悉的咖啡、茶饮赛道,模式也是拿融资、迅速开店扩张。

王宁的解释是,与互联网创业不同,线下零售的基因决定了,他们想快也快不了。线上业务想更改产品的颜色,可能只要一分钟。但在线下,如果一张桌子不合适,首先需要考虑的是,有没有钱去更换。有的时候筹到了钱,可能已经过了两个月。

这背后更深层次的原因是,泡泡玛特本身就不是靠门店规模取胜的零售公司,其内核是IP企业,过快的扩张反而容易损伤IP。

在早期,泡泡玛特的“慢”不被资本市场看好,公司上市后,这反而一定程度上成了一种优势。与国内许多创业公司在资本的推动下股权不断被稀释不同,王宁至今仍持有公司近半数的股份,公司财务也十分健康。这进一步帮助王宁在门店扩张等决策上不受外界干扰。

等候进店的顾客在美国洛杉矶一家泡泡玛特前排起长队。(李飞 摄)

一群“不牛”的人,做成了很牛的事

泡泡玛特总部在望京浦项中心。早上9点多还是上班高峰,电梯口排满了人。王宁的办公室在36层,一位泡泡玛特的员工介绍说,他早上也是这么挤电梯上楼的。王宁在公司经常穿着休闲卫衣,说话声音温和,内敛低调。

王宁认同自己是一个非典型的企业家。他曾参加一场CEO课程,参加者都来自国内顶尖企业。课程安排得像一次团建活动,还要分组赛龙舟。每个人的性格和管理风格在这一环节充分展现。有人主动承担领导角色,给团队成员分配任务,制定取胜的策略——这种强势的风格在企业家中很常见。王宁则更倾向于让团队以最舒适的方式参与,活动目标是团建,不是一定要拿第一。

公司每年都有一定程度的员工更迭,但管理层却保持着相对高的稳定性,而且许多核心成员在王宁发迹之前,便加入团队。司德和王宁是2014级北大MBA的同学,次年接到王宁的橄榄枝,“在北大认识王宁时,我是一个很普通的人,泡泡玛特还是一家很普通的公司”。首席财务官杨镜冰和海外业务总裁文德一,分别在2017年、2018年进入公司。

顾客在美国洛杉矶阿卡迪亚一家商店内的泡泡玛机器人售卖机前排起长队。(李飞 摄)

在王宁看来,他在团队中更像是“观察者”或者“教练”,擅长敏锐地捕捉伙伴的性格,再把他们安排在合适的位置。

宣毅郎是最早加入泡泡玛特团队的成员之一,早期负责平面设计。“毅郎的性格很天马行空,不能用正常管理员工的逻辑来管他,他一路成长,都是想干什么就干什么。”宣毅郎后来负责供应链,天天跑工厂,了解做玩具的流程。近几年,他又有了新突破,设计出了原创IP小野,摇身一变,成了人气IP的设计师。

王宁还提到了一位公司物流负责人张超,他曾做过两年卡车司机,学历背景普通。创业初期,王宁看中他为人憨厚,安排管理仓库,负责送货和码货。如今,他负责泡泡玛特全球物流管理业务。公司还有一位“神人”老肖(肖杨),他能快速和陌生人打成一片。王宁让他负责商务拓展,去和甲方谈判。“从第二家店开始,我就没有直接管过(商务拓展),到现在也基本没见过任何商场的甲方。”

在王宁看来,一个组织并不需要每个成员都拥有光鲜的名校背景,或标准化的履历,“团队汇聚了形形色色的人,形成了一个新的图腾。大家一起从不牛的人,做成了很牛的事情,这样的组织反而更加稳固”。

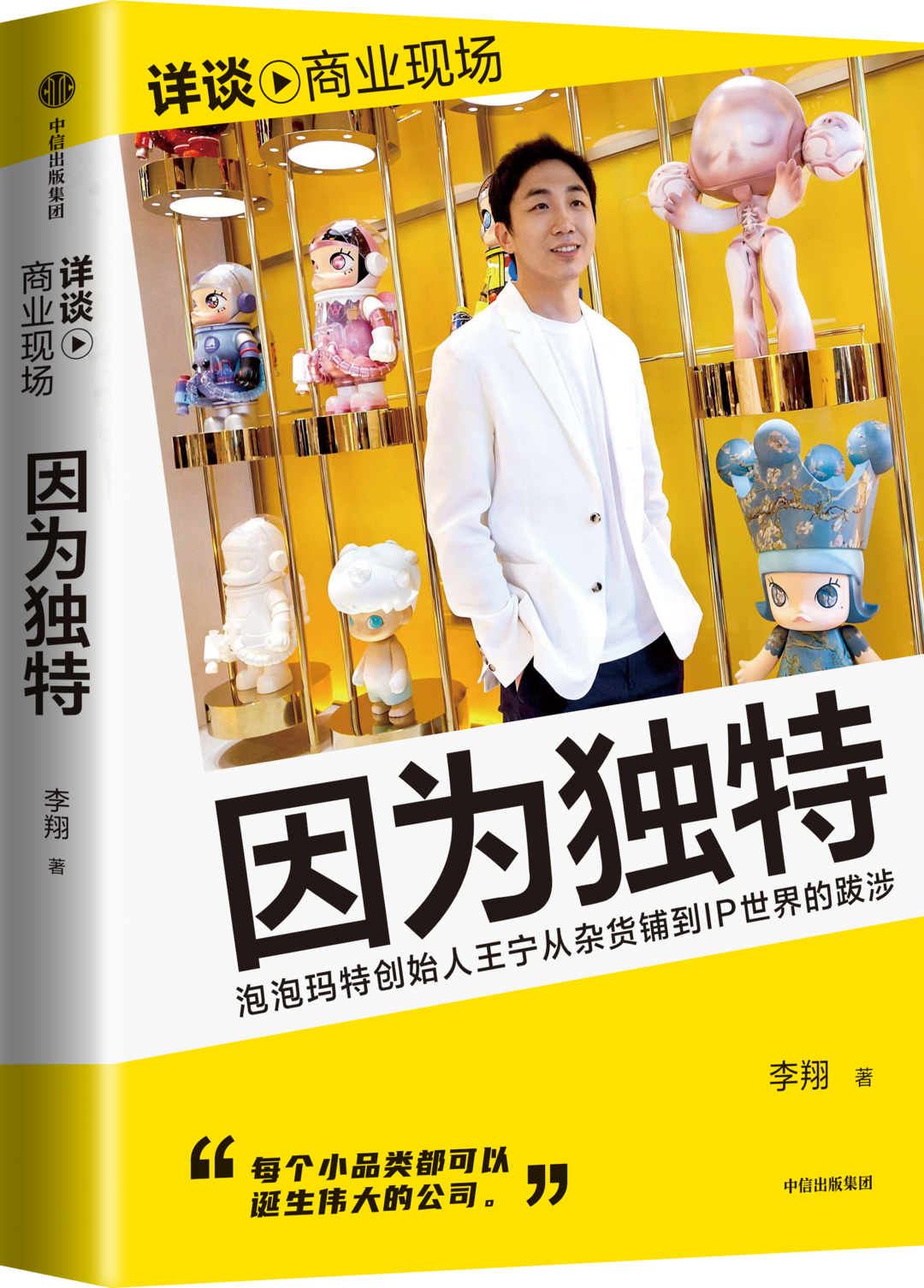

记录王宁创业历程的《因为独特》。

最近,记录王宁创业历程的《因为独特》正式上线,正如书中刘冉提到一个细节:公司上市时内部制作的纪录片,一个画面是,一条丝带从空中飘落,王宁抬头看了一眼,“(他)只是看一眼,你就知道那是结束,也是开始”。

(本文由中国新闻周刊相关文章改编而成,已获授权,内容有删减,如需了解更多信息,请扫中国新闻周刊官方微信二维码。)