在中国前线的某美军机场,画有鲨鱼头的美军P-40飞虎队战机。图/美国国家档案馆

撰稿:徐一凡 陆杰夫

八十余载岁月如梭,历史的烽烟中始终铭刻着一群翱翔于滇缅苍穹的雄鹰——他们是飞虎队。在抗日战争最艰难的岁月里,这些来自中美两国的年轻人以血肉之躯筑起“驼峰航线”,在枪林弹雨中架设生命的桥梁,用青春与热血谱写了一曲荡气回肠的壮歌。

如今,当年的英雄逐渐远去,但他们的故事依然鲜活。 跨越时空和山海,飞虎队老兵犹如一座座历史丰碑,永远镌刻在中美两国的“国家记忆”里。我们记录下他们的回忆,不仅是为了缅怀,更是为了让后人铭记:和平的蓝天,曾有人以生命为代价去守护。本文特选取两篇发表于2015年的人物访谈文章,以飨读者。

陈鸿铨和他的整齐悬挂的工具。(徐一凡摄)

陈鸿铨(1920年10月11日—2021年7月17日):那些逝去的战友才是英雄

曾是飞虎队一员的陈鸿铨将军已经90多岁高龄了,但他向记者谈起飞行、谈起战斗时,眼神依然熠熠生辉。

陈鸿铨,河南邓县人,从小在天津长大。九一八事变时,年仅12岁的陈鸿铨参加了抗日示威活动;七七事变前后,陈鸿铨被空军官校录取,几经波折之后成为第12期学员;快毕业时,他与同学一起赴美在美国航空学校接受训练,手持陆官、空官、美国航空学校的三本毕业证书毕业。美国航空学校的总训练官陈纳德将军挑中他在亚利桑那州作了一年的飞行训练。之后,陈鸿铨返回昆明,加入陈纳德重组后的飞虎队(第14航空队)。

在第三大队,陈鸿铨和战友们的任务以打击日本的空中力量、协助地面作战为主。随后,飞虎队大队长李学炎把陈鸿铨派往印度,担任了一年飞行教官。1943年到1945年,陈鸿铨继续在中国战区参加战斗,包括协助地面作战、运输物资等。“那时候日本飞机就少了。”陈老说到这里竟有几分遗憾的语气,“那时真想飞,想‘打日本’。”陈鸿铨回忆,自己一共击落过两家日本飞机。“如果不去做一年飞行教官,我很可能可以多打几架下来,但也可能就被打下来了。”陈老笑说着自己的“幸与不幸”。

陈鸿铨接受专访。(徐一凡摄)

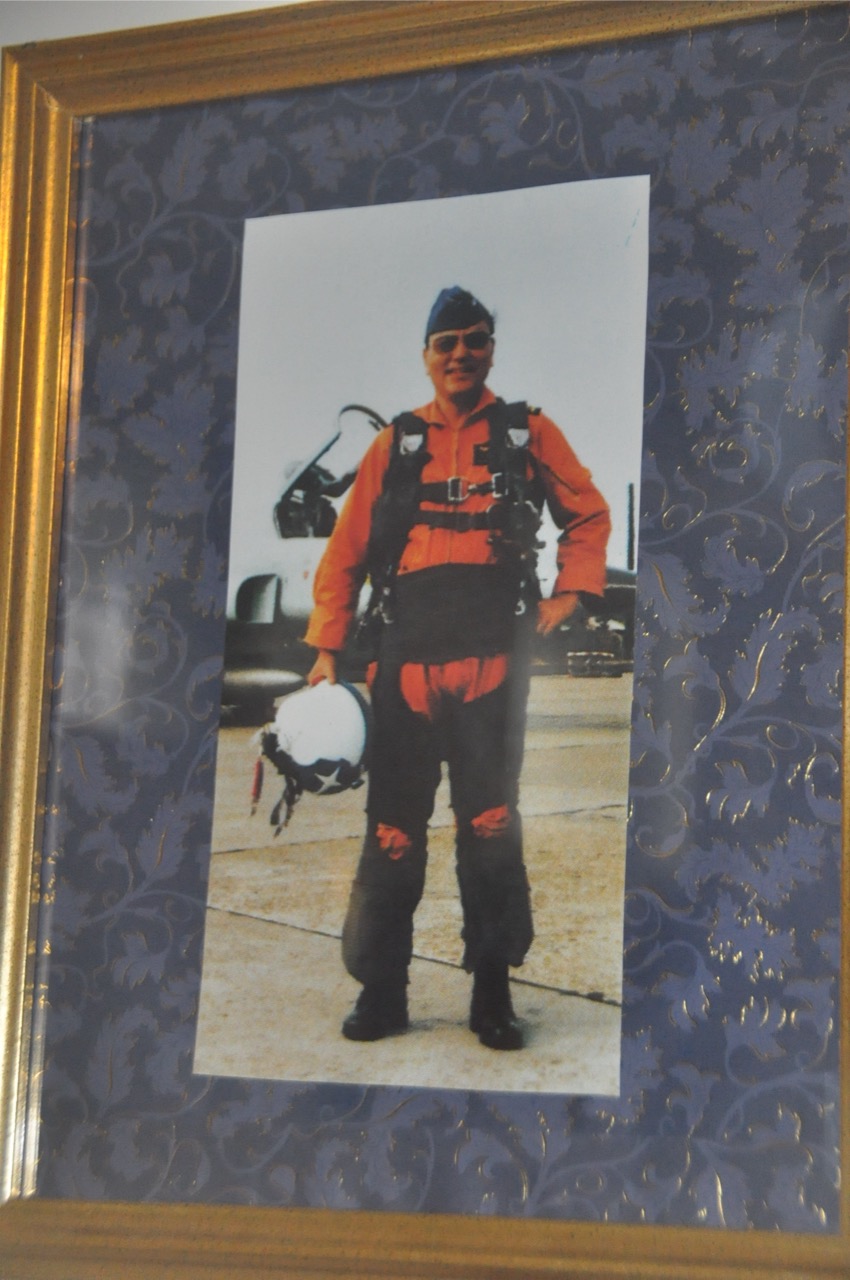

陈鸿铨与飞机合影。(徐一凡摄)

难忘回忆

差点被“打下来”的经历,陈鸿铨有过两次,这也是他回忆自己的战斗生涯时印象最深的事情。一次是1944年汉口空战时正要向日本战斗机发起攻击时,却听见了后面传来的炮击声;陈鸿铨大惊失色,迅速避开后发现是“自己人”误射。

降落到地面上后,陈鸿铨惊讶地发现自己的飞机居然幸运地没有中一弹,但他后怕地到处问是谁差点击中自己。但是,当时的副大队长阻止了陈鸿铨的追问;他邀请陈到自己的家中,倒一杯白兰地酒给他,意味深长地对陈鸿铨说“陈,要宽恕”。陈鸿铨如醍醐灌顶,不仅再也没打听过那位“自己人”是谁,也始终记住了“宽恕”的箴言。

还有一次是1944年底到1945年初的事情,有一次陈鸿铨和3名战友一起去执行轰炸南京旁边一个日据点的任务,需要用非常短的距离从立煌机场起飞;飞机一架一架成功飞起来,可不一会儿排在第4位的陈鸿铨却被日本战斗机击中了机翼,他立刻向上级汇报,然后带着飞机翅膀上被击出的大洞和战友们慢慢地飞回驻地,所幸安全回航。

战斗之余,开朗外向的陈鸿铨很爱和战友聊天。他所在的第3大队是个中美混编队,听着美国战友不标准的中文,陈鸿铨“不淡定”了。他像模像样地当起了中文老师,学生逐渐从几个人变成了40人之多,甚至还有油印的教材;陈鸿铨也因此得到了“陈教授”的外号,大家常叫他“Professor”。“陈教授”的雅号甚至还被记载在了14航空队的队史中,现在在美国陆军军史馆仍有保存。

旧学颇有功底又在教会学校学了一口好英文的陈鸿铨耐心地帮美国战友纠正中文发音,他告诉他们中文有四声,同一个发音声调不同会让意义也不同。他用“刷牙打架”“虾仁炒蛋”等趣味性的词组帮助美国战友学习四声。陈鸿铨70多岁定居美国后,每一年还要和在美的飞虎队战友们重聚;在一次聚会上,昔日战友一声“Professor!‘刷牙打架’!”又让陈鸿铨仿佛回到了七十年前。

柜子上摆的F-40飞机玩具,飞虎队开得最多的机型。(徐一凡摄)

飞虎精神

陈鸿铨还告诉记者关于“飞虎队”名字来历的趣事。飞虎队的飞机前都画着鲨鱼头,但身居内陆的西南居民没有见过鲨鱼,纷纷传说那是“老虎”,还是“会飞的老虎”。陈纳德将军听说了这件事觉得很有趣,就把这只队伍命名为“飞虎队”。后来,陈纳德还专门委托迪斯尼为这支队伍设计了一只长着翅膀的老虎作为队徽。

其实,陈鸿铨加入的“飞虎队”,已经不是最早的飞虎队了。原本飞虎队的正式名称是中国空军美籍志愿大队(American Volunteer Group,AVG),是第二次世界大战期间在中国成立,由美国飞行人员组成的空军部队,在中国、缅甸等地与日本侵略者作战;这支队伍于1942年7月解散。后来陈鸿铨加入的14航空军只有6名原先的飞虎队员,但这支队伍继承了飞虎队的名称、队徽,最重要的是继承了原来飞虎队抗击侵略者、以少胜多的精神。“我不是飞虎队的创始人,但我是飞虎的一员。我们继承了它的传统;人家称我们‘飞虎’,我们引以为傲”。

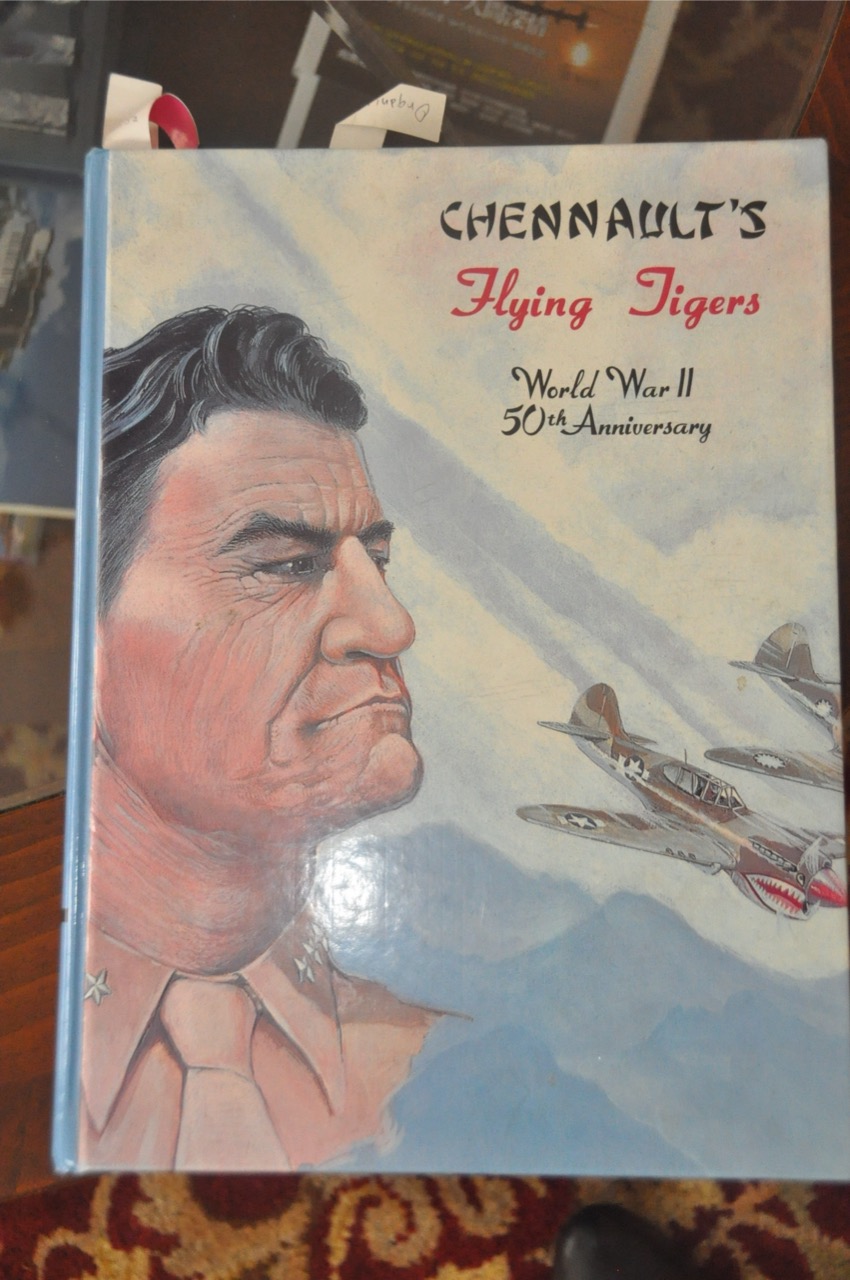

二战50周年时出版的关于陈纳德将军的书。(徐一凡摄)

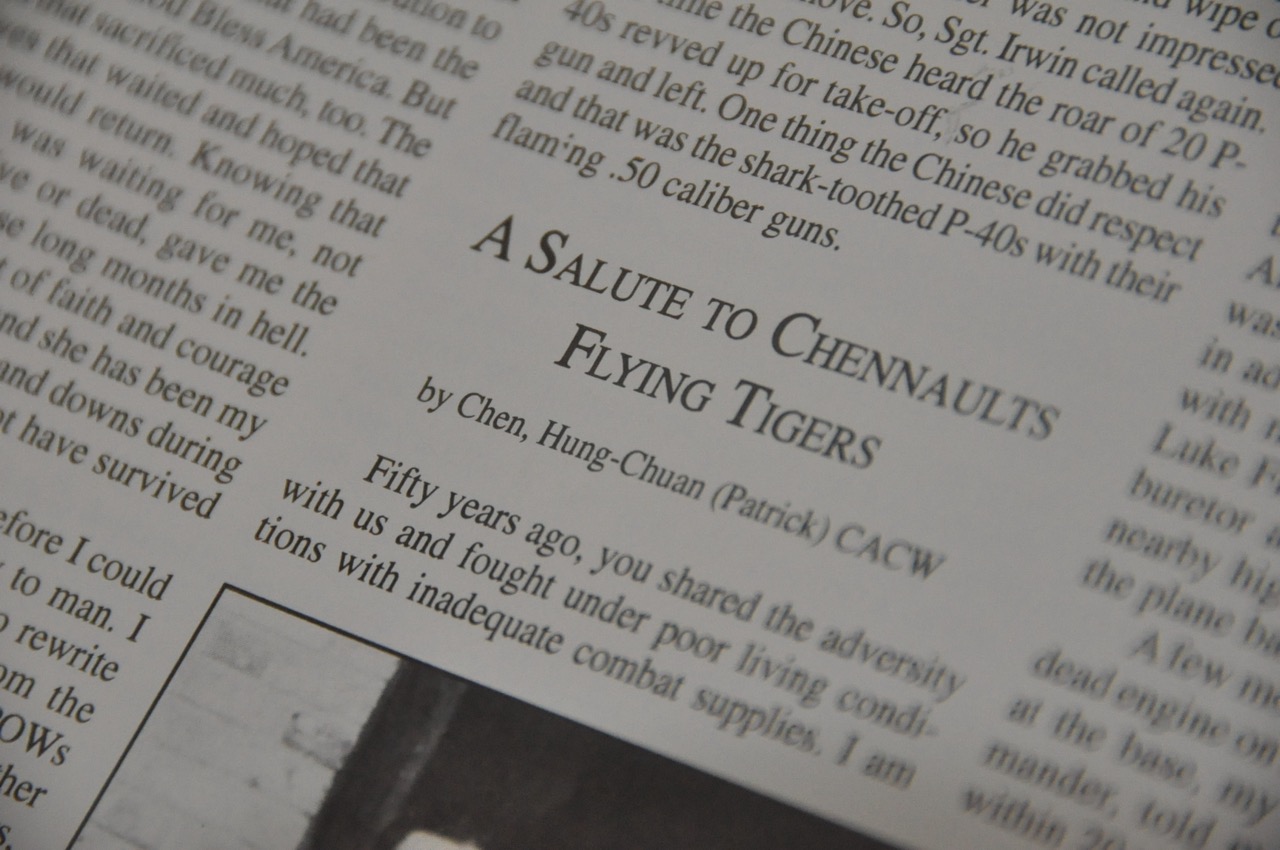

陈鸿铨为陈纳德所写的章节。(徐一凡摄)

说起飞虎队的创始人陈纳德将军,陈老的神情变得严肃,连称“了不起”。陈纳德是陈鸿铨在美国空官学校学习时的总训练官,也是后来加入后14航空军的上司。陈鸿铨至今记得陈纳德给自己和同学们上的第一课,就是“空气动力学”的重要性。有许多空军将领、飞行教官认为飞行理论只是理论,实际训练才是更重要的。但陈纳德认为坚实的理论基础是成为一名优秀飞行员的必要条件。

“老兵不怕死,但是怕被忘记。历史不应该被忘记。记住的不是哪一个人,哪一个名字,而是这件事情。”陈鸿铨说。

陈鸿铨的军功章。(徐一凡摄)

家国情怀

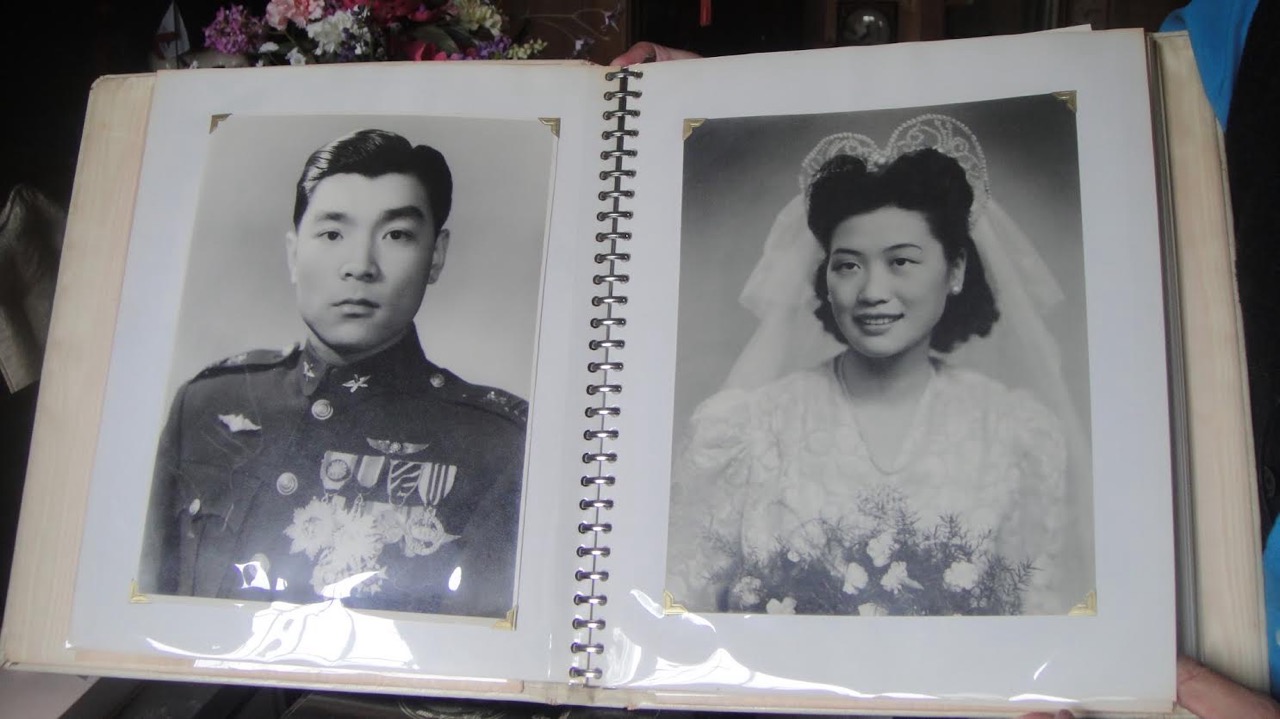

经历过战火燃烧的岁月,如今96岁高龄的陈鸿铨与88岁的老伴在马里兰州的一座美丽安静的居所里安度晚年。老伴是林则徐的第5代孙女,世家大族,才貌双全。他们有三个女儿,二老与二女儿同住,其他两个女儿也住得不远。

陈太太烧得一手好菜,每周二的家庭大聚会她会犒劳夫君与儿孙。房间里有画、有书法、有钢琴、有花,一派雅致祥和的景象。画框、架子,都是陈鸿铨亲手所做,朴素又精致。陈鸿铨对自己镶满了整整一个镜框的军功章只是随便向记者介绍了一下,却仔细地给记者看橱柜上一架P-40飞机模型,那是他在飞虎队时最常飞的机型。

陈鸿铨还骄傲地给记者看车库里的工具和木料,工具整整齐齐地挂成一条线,木料按照大小、粗细排列,充满了军队特有的英武气息。“士官要做到的,将军也要做到。”陈鸿铨说。他还想对今天的年轻人说“Always read, remember and follow the up-to- date instruction, rule, regulation and law”,要遵守准则,要符合潮流。

陈鸿铨与夫人年轻时的合影。(徐一凡摄)

陈鸿铨和夫人在马里兰家中合影。(徐一凡摄)

每年逢太太生日、结婚纪念日、过节,陈鸿铨都要写首诗庆祝。他自称自己的诗是“打油诗”,但首首气韵不凡。

“烈日下,孤影怜,跷足望天边。黄沙滚滚辽无垠,幻似飞鸿现。苦等待,月又圆,秋水已望穿。游子何时得回转,重见旧家园。”陈鸿铨念了一首自己写的词,思乡之情弥漫在字里行间。他很想回去看看;但是,十年前差点成行的一次全家回国之旅被突然爆发的非典阻断,之后几个女儿假期难凑,近年又年事见高,终于没能再回到1948年就离开的大陆去看看。

他在另一首诗里表达了两岸能和平统一的愿望“但愿神佑我中华,两岸和统国运昌”。“我们是自己人啊,只有团结起来,才不会受人欺负。”陈鸿铨神情严肃。在接受专访的过程中,陈鸿铨一再叮嘱记者不要把他“写得太好”。“我不是英雄,我只是一个历史的见证者,和英雄一起战斗过。”陈鸿铨说。

接受侨报记者专访。大.jpeg)

朱安琪先生(右)接受专访。

朱安琪(1923年4月7日-2025年1月8日):从航校少年到抗战先锋

朱安琪出生于1923年,加州奥克兰人,是美国出生的第二代华侨,祖籍为中国广东台山。作为美国出生的华人,朱安琪从小深受爱国思想的熏陶。他的父亲是北大毕业生,1920年移居美国。七八岁时,他在中文学校就已对“九一八”“一二八”等事变略知一二,清晰意识到日本侵略者对祖国的残暴与血腥。

抗战时期的朱安琪先生。

少年壮志

抗战全面爆发后,朱安琪与很多在美华侨同样对于日本人在中国的所作所为非常愤恨,所以在美华侨街头抗议、踊跃义捐,年轻的朱安琪也心怀激情,渴望尽一份力为中国抗战出力。

当时,旅美华侨积极响应号召,在美国多地成立航空学校,培养飞行人才报效祖国。旧金山华侨创办了“美洲中华航空学校”,共培养三届飞行学员,先后有60余人回国参战。首届学员于1933年毕业,10人回国。朱安琪的父亲就是这一届的学生,但是他没有回国参战,而是留校任教。1938年第二届毕业后,有十几人回国,到昆明中央航校洛阳分校受训。而朱安琪14岁就参加航校,是第三届飞行学员中年龄最小的一个。

当时航校设在阿拉米达,与他家距离颇远。为了兼顾高中课程和飞行训练,他每天清晨五点起床,乘坐缆车、轮船、火车辗转前往阿拉米达高中上学。下午2点放学后,立即赶往航校,进行两个小时的飞行训练。毕业后,在家人支持下,他与28名飞行员和17名机械师搭乘轮船,辗转香港、越南,回到战火纷飞的祖国,投身空军,对日作战。

履建功勋

飞虎队是由美籍飞行教官陈纳德(Claire Lee Chennault)创立,原名为“American Volunteer Group”。随着抗战深入,陈纳德将军应中方邀请,组建了中美混合飞行大队,创建了由一个轰炸队和两个作战队组成的中美混合飞行大队。当时一个轰炸大队有3个中队,100余架飞机;两个作战大队的番号分别是3大队和5大队。整个飞行大队的成员比例是中美各占一半。

陈纳德将军在1937年被聘为中国空军军官学校总顾问,学校的学科均由其和其他几名美籍顾问设计。朱安琪抵达云南昆明后,进入由陈纳德担任顾问的空军学校,接受飞行训练,随后正式投入实战。他也是该批学员中最年轻的一位。

抗战期间,朱安琪共参与72场对日作战。1943年到1944抗战最后阶段,年日军飞机越来越少,朱安琪和战友们多进行地面扫射任务。朱安琪驾驶P-40战斗机,和日军的零式战斗机比较,两者速度差不多,但是P-40火力较强一些。1944年一次任务中,他从西安起飞前往洛阳,对地面日军坦克实施扫射。飞至一片树林上空时,飞机遭敌火击中,座舱烟雾四起、碎片横飞。他紧急迫降至安康,事后检查发现座椅两侧的防弹钢板都被击中,但未被穿透,堪称死里逃生。

除了作战任务,他还曾三次执行“飞越驼峰”的任务——1942年的驼峰航线,是飞虎队开辟的一条跨越世界屋嵴主要的空中通道。他曾经从印度接运P-40和P-51战斗机返回中国,先由美国人介绍战斗机性能和操作方法,随后他们在当地试飞。这条世界屋脊上的航线,是当时盟军物资运输的生命线,也是飞虎队开辟的壮举之一。

朱安琪、蒋有贤伉俪结婚照。

热血难忘

在中国作战的岁月里,朱安琪不仅参与了保家卫国的战斗,也收获了人生挚爱。他在驻地附近结识了一位中国女子——她是一家银行的职员。相识一年多后,他们结为连理。他们的婚礼恰好在1945年日本投降前两周举行,战友都说抗战胜利是给他的最大的结婚礼物。有趣的是,在中国,彼时的朱安琪只会说粤语,但在同学多为北方人的环境中,他逐渐学会了标准国语。

战后,他携妻子前往北京办理护照准备返美,这期间,他的大儿子出生了。然而,当年未考虑到美国有关“私自参与外国军队将失去公民身份”的规定,加之当年美国对华人移民名额有限,每年105个华人移民名额,返美过程一波三折。在亲友帮助下,历经北京、上海、香港等地辗转,终于一家团聚回到美国。

回美初期,朱安琪因没有在美国军队中服役,也不能享受美国退伍军人的待遇,只得先在父亲的洗衣店帮工,后又靠父亲资助,自立门户开设小型洗衣店谋生。与此同时,他坚持半工半读,重返校园攻读机械工程,历经八年方才完成学业,最终成为一名工程师,并一直从事该领域直至退休。

虽然远离战场,朱安琪仍与老战友保持紧密联系。他每年组织美洲中华航校校友聚会,并担任同学会会长长达22年,会员人数一度达到数百人。如今大多数战友已不在人世,但他仍铭记战友情谊。

在白宫接受时任美国总统克林顿(左)表彰。大.jpeg)

1999年朱安琪先生(右)在白宫接受时任美国总统克林顿(左)表彰。

92岁的朱安琪在采访中精神矍铄,谈话中气十足,仍能看见当年军人的英姿。被问及健康长寿的秘诀时,他笑道:“要开通,不要烦恼,更不要觉得自己了不起。” 对于“英雄”的称号,朱安琪谦逊地说:“我不是英雄,那些在抗战中牺牲的烈士,才是真正的英雄。”

二战期间,众多华侨青年义无反顾回到祖国参加抗日,英勇作战、壮烈牺牲的事迹不胜枚举。1999年10月,时任美国总统的克林顿在白宫接见了包括朱安琪先生在内的跟美军一起参加过二战的华裔老兵,表彰他们对和平作出的贡献。虽然战争已经离我们远去,但历史不会忘记这些曾为祖国的命运、世界的和平抛头颅、洒热血的英雄们!

(本文原载于美国《侨报》2015年飞虎队专题,撰稿徐一凡、陆杰夫,图文版权归属于美国格律文化传媒,內容有刪減。)