采访、撰稿:余浅

在中国民间历史研究的星空中,章东磐是一颗独特的星辰。

退役军人、“红二代”、企业家、媒体人……年逾古稀的章东磐有着各种不同的身份,但熟悉他的人都知道,他最引以为豪的,是自己民间学者的定位。在这个纬度上,章东磐用二十余年时间,与合作伙伴一起撬动了被尘封的中缅印战场的历史记忆。

从云南边陲的田野调查,到美国国家档案馆的海量资料挖掘;从《父亲的战场》的深情书写,到《国家记忆》的震撼影像;从为史迪威将军“正名”的执著,到对历史研究方法的深刻思考……章东磐用半生时间,进行一场跨越时空的历史追寻。接受《美华》杂志采访时,当下居住在深圳的章东磐语气轻快,对这段历史如数家珍,娓娓道来。

2011年,《国家记忆》展云南腾冲站,章东磐(右一)与嘉宾合影。(受访者供图)

时代弄潮

章东磐的人生轨迹,本身就是一部浓缩的中国当代史。

1954年,章东磐出身在一个军人家庭,父亲和母亲都是新四军。小学五年级,章东磐赶上文革,学业戛然而止。15岁时,他和两个哥哥一起被送到军队,接受锻炼。4年的军旅生涯,他从一名娃娃兵,成为了一名意志坚定、军事素养出色的军人。章东磐后来回忆说:“这段经历对我后来的历史研究产生了深远影响。当我站在滇西战场遗址,能够从军事专业角度分析当年战况;翻阅作战档案时,能够理解指挥决策背后的逻辑。”

19岁,章东磐转业,对文化和历史颇感兴趣的他被分配到了故宫下属的文物修复厂,从事字画装裱和文物保管工作。故宫名家云集,章东磐经常接触启功、刘九庵、徐邦达等大师级人物,耳闻目濡之下,章东磐不仅学会了文物鉴赏的技巧,更感受到了这些大师严谨的学风。“这段经历是我人生最大的幸运,教会了我很多东西。”

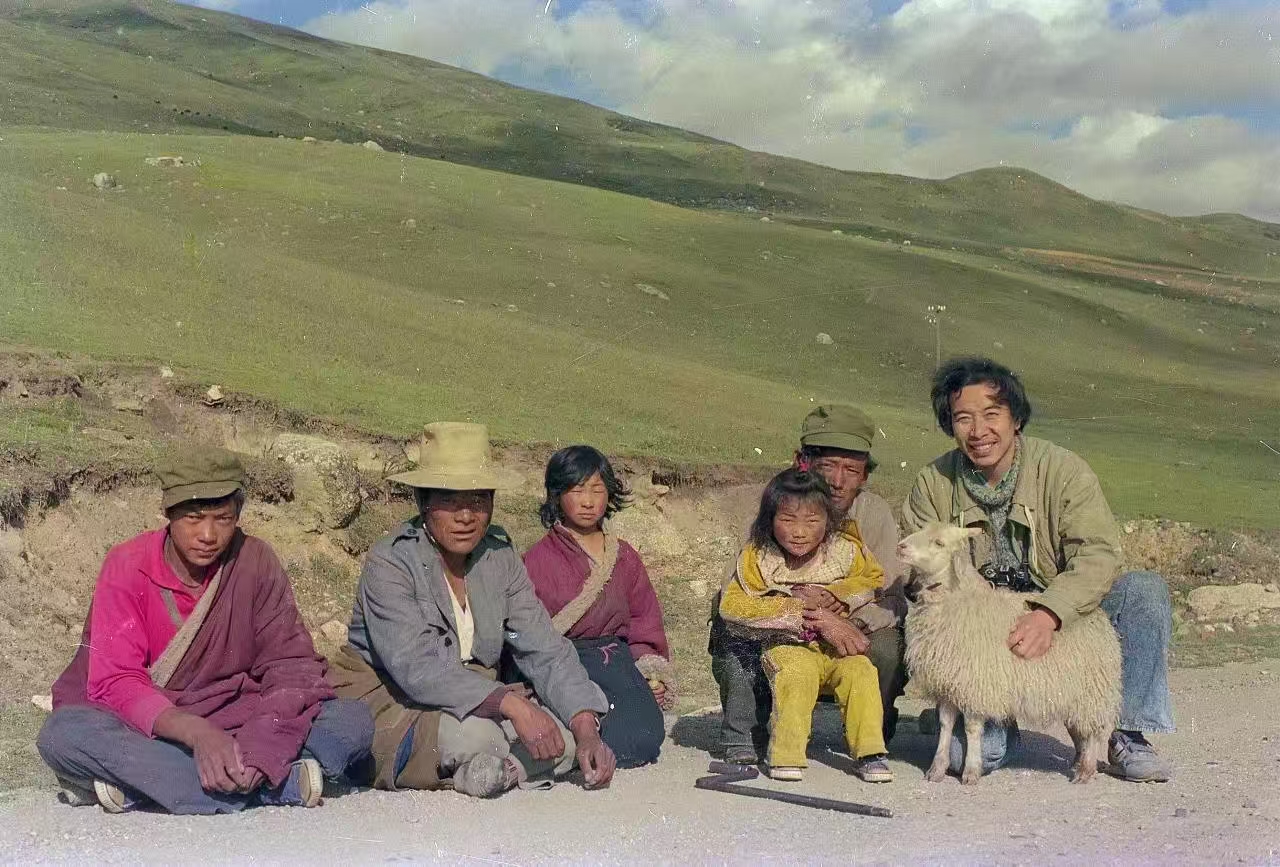

1990年,章东磐(右)在藏区。(受访者供图)

1989年,章东磐(右一)在康巴藏区。(受访者供图)

之后,章东磐进入人民美术出版社任古典美术编辑,在恩师王靖宪先生教导下,系统性地接触美术古籍和史料,积累了丰富的出版经验。这为他日后发掘中缅印战场历史资料,在海量的图像资料搜索最重要的信息,奠定了坚实的基础。1992年,章东磐被出版社派到深圳工作,在改革开放的最前延,他敏锐地捕捉到了时代的气息。

章东磐性格豪爽,豁达乐观,喜欢尝试新鲜事物。1998年,经过认真考虑的章东磐决定离职下海。在朋友的建议下,他开了一家高科技公司,主要经营卫星电话。5万一台,一开始销售乏力,但当年的特大洪水意外帮他打开市场。之后,他做过多种新技术。好莱坞大片《拆弹部队》《变形金刚2》里主人公手拿的军用手电筒,都出自他的公司。

人生转向

就在章东磐认为自己将在商海继续沉浮时,1999年,一次云南之行,很大程度改变了章东磐的人生轨迹。

当时,章东磐接到朋友邀请,去云南投资一本名为《山茶》(后更名为《华夏人文地理》)的杂志。章东磐认为,这是当时国内唯一一本人文地理杂志,前景广阔。《山茶》那年刊登了云南学者孙敏的长文《国之殇》,讲述滇西抗战的历史。这篇文章如同一把钥匙,打开了章东磐心中尘封的历史之门。“文章的内容一下子把我吸引了,我当时就觉得,这才是我应该做的事情。”

2015年,《国家记忆》展在夏威夷珍珠港太平洋航空博物馆开幕。图/CNSphoto

之后,章东磐和孙敏、李正沿着当年中国远征军的路线,开始了漫长的历史追索之路。他把这段走访称作田野调查,一走就是十几年。“巨大的山脉紧贴在怒江西侧,在腾冲一带海拔3000多米……这样的路,我们是在高黎贡山最好的季节走的,而60年前的中国远征军,却是在滂沱的雨季,踩着比油还滑的路面,冒着密集的炮火,穿着破烂的草鞋,一路厮杀着上来的。”

章东磐等人,寻访老兵、查找战地遗址,并撰写出被赞誉为“用脚写出来的历史”——《父亲的战场》一书。这本书让人看见了他独特的历史书写方式:用眼睛看现场、用耳朵听见证、用嘴巴讲故事。他尊重证据,更尊重人的感受。在战争的废墟中,他听见当年士兵的呼号,也感慨“今天高喊爱国,是多么简单的事”。这段亲身经历,让他对历史产生了前所未有的敬畏。

章东磐的跨界经历,丰富的人生阅历,让他成为重现这段历史最合适的人选。正如他自己所说,军旅经历赋予他军事专业知识,文物工作培养了他的细致观察力,商业实践锻炼了他的组织执行力。章东磐对历史有着近乎苛刻的尊重:“我只是一名搬运工,负责让大家看到最真实、客观、立体的历史真相,我不会添油加醋,也不允许别人来改头换面。”

2013年,邓普西上将(左)在《国家记忆》五角大楼展。(受访者供图)

跨洋追寻

既然选择了出发,就只顾风雨前行。如果说《父亲的战场》是章东磐历史研究的起点,那么《国家记忆》则是他学术生涯的一座里程碑。这个项目的缘起,充满了偶然与必然的交织。

2004年,章东磐开始拍摄战死在云南腾冲的美军梅姆瑞少校的纪录片《寻找少校》。团队成员牛子去美国拍摄时,经史迪威将军外孙约翰.伊斯特布鲁克上校指引,造访美国国家档案馆,带回了近200张中缅印战场的照片。这些照片画面精美,史料详细,让章东磐如获至宝。他打听后得知,美国国家档案馆存有海量的中缅印战场照片,而且可以免费查阅和复制。“当时那个开心和激动,感觉就像天上掉馅儿饼。”

正所谓无巧不成书,就在章东磐准备前往美国搜集这些珍贵素材时,一位美国普通邮差的出现,让整个项目更加眉目清晰。中国远征军第五十师师长潘裕昆的外孙晏欢,认识一位美国朋友,名叫唐亨蔚(Don Henvick)。唐亨蔚是一名旧金山的邮差,岳父卡尔·纽西少校曾在中缅印战区与中国军队并肩作战。唐亨蔚业余时间非常喜欢研究中缅印战区历史,得知章东磐的诉求后,大家一拍即合。

有了强力外援的加盟,章东磐正式组建赴美团队。2009年底,章东磐在亲友的资助下,组织起了一支由摄影师、地质家、建筑师、警察、儿童教育工作者和钢琴教师等7人构成的“杂牌军”。2010年初,这支队伍开赴美国,前往美国国家档案馆“淘金”。

邓普西上将(左)与史迪威将军外孙约翰·伊斯特布鲁克在《国家记忆》五角大楼展开幕式上交谈。(受访者供图)

在美国首都华盛顿,章东磐一行的遭遇也堪称精彩。租下的房子离档案馆很近,房东得知一行人的目的,深受触动,将每天租金从280降到150美元。团队成员每日早出晚归,带着三台最新佳能扫描仪和苹果电脑,最高纪录一天扫描590多张照片。章东磐回忆说:“就像老鼠掉进米缸里,每天都像打了鸡血,充满斗志。”就这样,两个月时间,23000张战地照片和200小时的原始影像资料终于躺在团队电脑里。沉睡多年的珍贵史料,终于重见天日。

回国后,章东磐和团队成员精心挑选出500多幅照片,由晏欢翻译背面图说,最终形成《国家记忆——美国国家档案馆收藏中缅印战场影像》一书。邓康延从200小时的影像中挑选部分制作了13集短片《美国国家档案馆探秘》,每集3分钟,随书附赠。

在画册基础上,《国家记忆》展览也随之启动,并在中国各大城市以及海外开始巡展。2015年,正值反法西斯战争胜利70周年,在著名摄影家王苗支持下,同名展览先后登陆美国首都华盛顿和夏威夷珍珠港,引发轰动。尤其是华盛顿展览,破天荒地在五角大楼举行。章东磐回忆说:“是不是绝后不知道,但应该是空前了。美国国防部对展览非常支持,美军参谋长联席会议主席登普西出席开幕式,并发表主题演讲,高度评价中缅印战场的历史贡献。”

无论在史学界还是摄影界,章东磐们的这次创举都引发巨大震动。通过这些第一手的照片,很多历史被改写,一些观点被重新定义。比如一张在国内广为流传的“阵亡军人”照片,背面图说显示其实是一名负伤士兵。章东磐说:“影像比文字更能客观地反映真相,每一张照片都是历史的切面。这些照片不仅记录了历史,更教会了中国人如何客观记录历史。”

2014年,《国家记忆》华盛顿威尔逊学者中心展开幕酒会。(受访者供图)

历史担当

和章东磐交流,会发现他有一套独特而深刻的历史观与方法论。与许多民间历史爱好者不同,他的研究既有田野调查的鲜活,又有学术研究的严谨;既有军人的务实精神,又有知识分子的批判思维。

《国家记忆》之后,章东磐将自己千辛万苦积攒的这批史料,赠送给中国社会科学院近代史所和华东师范大学杨奎松、沈志华教授的研究团队,为专业历史研究提供了宝贵素材。在章东磐看来,历史研究不分科班业余,只要是严谨务实的研究,有成果,就应该分享。

《国家记忆》的成功,将章东磐引向了更深层次的研究。最近十年,章东磐的一个主要研究重点,就是为史迪威将军“翻案”,他准备撰写一本关于史迪威的专著。这位美国二战援华最高将领在中国史学界评价两极,许多学者认为他在第一次缅甸作战中指挥不力,导致中国远征军惨败。而在网络上,史迪威更是成为不少军事迷口诛笔伐的对象。

2017年,《国家记忆——史迪威将军与中国》深圳展开幕式,约翰·伊斯特布鲁克先生致辞。(受访者供图)

章东磐不客气地指出,许多批评史迪威的学者存在“知识性错误”。“香港一位八十多岁的研究者,对当时美国的批评已经到了几乎捶胸顿足的状态,但好多基本史实都错了”;哈佛大学一位历史学教授关于史迪威的论述,“六个信息点全不对”;甚至连飞虎队指挥官陈纳德的回忆录中,也虚构了几次与史迪威、蒋介石的会议,“写的那一天,那几个人都根本不在同一个地方”。

“你要研究历史,三个东西不可或缺:客观立场、方法学、专业知识。”章东磐总结道。研究战争史必须懂作战、武器装备、后勤保障、训练、战场管理和侦察,否则就是“无稽之谈”。章东磐认为,芭芭拉·塔奇曼的《史迪威与美国在中国的经验》是写给世界的,中国人需要另外一本书来还原真实的史迪威。

如今,年逾七旬的章东磐仍在历史研究的道路上孜孜不倦。他计划组织团队继续挖掘美国各大学档案馆的资料,包括胡佛研究所的丰富收藏;他整理的朝鲜战争影像资料已达三万多张;他坚持每天运动,保持旺盛精力,为的是有更多时间从事热爱的历史研究。

章东磐用半生时间证明:一个民间学者,同样可以为民族记忆的保存做出不可磨灭的贡献。“大家都说历史是镜子,但我们得找个不走样的镜子来照。”章东磐矢志追寻的,正是这样一面“不走样的镜子”,让后人能够看清来路,明辨方向。尤其对中美两个大国来说,牢记历史,才能把握当下。“中美当年的合作和友谊,对当下来说是笔最宝贵的财富。它告诉我们一个最朴素的道理,和平来之不易,合作才能长久。”

(本文为《美华》杂志原创内容,未经授权不得转载或以其他方式侵犯版权。如有意转载,请与洛杉矶中国文化发展中心《美华》杂志联系。)