记者/李静

“每个人都有抓不到的云,都有做不到的梦。”

2025年8月3日,著名华裔历史学家许倬云先生在美国匹兹堡市去世,享年95岁。作为世界级的汉学家,许倬云专研中国文化史、社会经济史和中国上古史,自1970年代长期任教美国匹兹堡大学,代表作包括《中国古代社会史论》、《汉代农业》、《西周史》、《万古江河》等。

本文根据2020年8月许倬云先生专访改编,挑选许先生对中美精神本质、科技与人文、后疫情时代精神、人生顿悟等话题的精辟见解,希望以此文向这位历史大家致敬。

在台湾大学历史系任系主任时的许倬云。

以人为本的精神价值

许倬云在《许倬云说美国》一书中曾对美国文化的发展脉络进行梳理,他指出美国文化的精神基础是容忍、爱人、不专断、不盲目服从权威。其期许的是基督教的理想:爱人、容忍、自由、平等。

许先生认为,美国在开国的时候还带着容忍爱人的清教徒基督教理想,但后来,基督教独神信仰的专断性慢慢显现出来:不信、不入基督教就不算是一个文明人。基督教排他的独断思想,逐渐发展为美国白人文化中行为模式的特色——自以为是,只肯让别人做远距离的朋友。跟视为对手的,一定要争出个高下。

相对而言,中国的理想是建立在个人立场上,从社区、社群、社团、社会到国家,个人是各种群体的基础,每个人都有相对的权利和责任。相对权利,意味着人自己尊重自己,也尊重别人,有重视人的特点。打个比方,中国的创世纪是盘古化成一个宇宙,宇宙的创造者和宇宙本身是一体的,整个宇宙就是个人,这和以上帝所创造的宇宙是不一样的。

中国文化的精神基础,以人为本体。人作为个体,也作为群体,彼此之间,人跟人、人跟群体、群体与群体之间、各层次群体之间,不断地扩大,不断地交流,不断地改变,不断地修正调整,使大家可以在一个框框里过日子,而不至于踩到人家脚。或者踩到人家脚以后大家都容忍半步,每人都有一点空间,互相合作,互相协调,这是中国社会结合的特色。

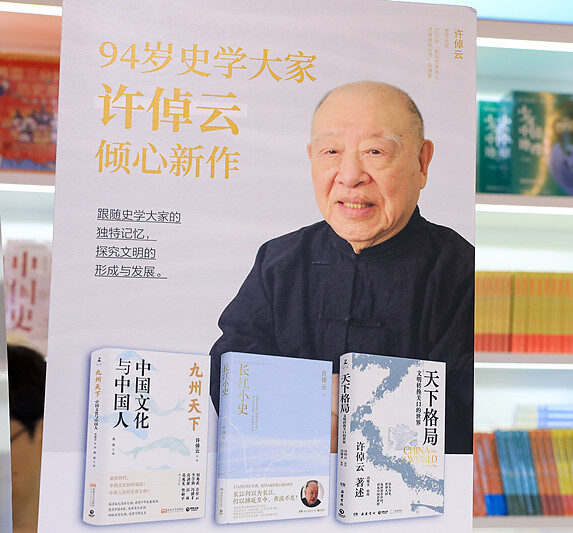

著名历史学家许倬云先生。图/Wikimedia Commons

中国的以人为本,是中美两国文化精神基础的最大差异。

进一步而言,中国的思想是儒家与佛教的结合。儒家讲究以人为本,佛家说精神大于物质。佛教思想里面时间的变化,到最后就是空,用这个来补足儒家思想强调入世最容易出现的问题。

儒家与佛教的结合使中国思想和西洋思想有很大差别。中国人讲“公平正直,虽无子息死为神”。正直,是自己做人不要歪掉;公平,人跟人之间互相对待以公平、合作、协调的精神维持,这是中国的精神基底,它在我们日常生活里面,从中医里面协调、调和,一直到风水,再到八卦,以至于到民间的宗教信仰,都以这一套思想作为它的关注。

许先生曾在《中国文化的精神》一书里,用不同角度、不同领域里出现的同样现象详细阐述过这一问题。他认为,中国文学诗词歌赋里一些自然形象都是人格化的,人性和自然环境往往叠合在一起,展现人和自然的关系。

苏东坡《赤壁赋》为什么动人?因为他把自己放置在一个孤舟中,越野茫无边际,一个船上就这么几个人,在这个时候他想到了宇宙的无限和个人的渺小,他想到了过去和现在正如流水一样不断地变化,他也想到察辨自己在哪里,察辨自己能不能定住脚跟?能不能自己掌握自己?

中国人在艺术诗歌中展现了时空中的生活美学,表达他们与自然的互相适应,到了以自然风景来形容美学的境界。中国的精神文化在民间日常生活里面,不知不觉还在重复出现,只是大多数人不太注意这个事。

许倬云全家福。

人类如何才能掌握变化

同样是在《许倬云说美国》,先生对当下科技发展,尤其是人工智慧的进步,是否对人性有所挑战,表示了忧虑。

许倬云认为,人类的科技文明从最早的实用生产工具一步步提升到今天的人工智慧,终于出现了后者可能要代替人类智慧的可能,因为庞大的快速运转的电脑可以比几千人摆在一起的运转总和还要快、还要多。给它最复杂的问题,它都可以解决。

但从另一方面看,机器虽然处理干枯的、呆板的资料,一点问题没有,但必须由人喂进去资料。只有喂进去问题,机器才能思想。最终决定庞大的人工智能怎么运转的,是人类每天喂进去的内容。所以,人类还掌握着相当大的一部分主权。

对此,人类应该在这个时候,在有这么多的工具给我们使用的时候,提出一些新的问题。

比如问机器:“假如一切条件不变,我们这个社会可以维持多久?” 机器可能会回答说:“人类就快到尽头了。”如问它:“需要什么样的新因素才能挽救命运?”它大概会回答:“需要找到新的空间、新的思想方式,找到弹性、找到变化。”但是,只有掌握变化的来源、变化的速度以及变化的本身,人类才能掌握变化。机器只能遵从、追随变化。

人类可以不断使用今日科技之长处,来弥补其智力的不足。许先生认为,必须要区别智力和智慧——智力是运算题目的能力,智慧是预见后果的能力,两者并不一样。

针对科技与人本的大问题,许先生建议读者不要丢掉智慧,要增加自己的能力,这也许会使科技发展对人类本身精神境界的提升和演化带来相当大的帮助。对此,或许具有哲学思想的物理学家能为我们指出方向。

2025上海书展,许倬云著作图书系列。图/视觉中国

不跟随潮流去变化

纵观历史,新冠并不是人类面对的第一次大瘟疫。黑死病在世界历史上曾产生极大的影响,它使欧洲人口减少了近1/4,以至于欧洲劳动力不够。在这种情况下,社会就会慢慢找别的办法来补救,从而引导了工具革命以及工业革命,引导了当时人们从对神学的依赖,到突围出去寻找、理解人的内部结构,构成了现代医学进展的第一步。

相较黑死病时期,人类现在掌握的工具多得多,能想出的办法也比以前多得多,也一定会逐步掌控这些瘟疫的。新冠疫情造成现在的结果,最大的一个意料之外,是正好碰上了特朗普的执政。

中国历史上,每一个皇朝发展过程中,都是不断地往当时中国以外的世界做更多接触、更多了解、更多适应,不断在跟世界接触、交流和融合。今天的全球化也一样,谁也不能挡住人和别处合作交流。

世界会慢慢回到大家互相合作的局面,走向一个更好更和谐的未来。这种交流和交换持续下去,到未来的世界,现代化和全球化的理想最终都能够实现的,那个时候世界不需要霸主,大家都成为了一家。

疫情造成的另一个现象,居家隔离,在许先生看来,其实是给大家一个机会,来想想自己,想想别人,想想依靠别人获得多少帮助,怀念大家合作、自由来往的那些日子。因为有此珍惜,有此爱护,当又在一起的时候,人和人间的关系就会更加真诚,从而互相产生更有实质的影响,通过反思,更好地安顿自己。

安顿自己更要紧的是,在欲望达不到的时候,要知道,人不可能所有欲望都达到的,每个人都有抓不到的云,都有做不到的梦。抓不到的云让它飘走,做不到的梦,有机会再做也好,没机会再做,再做别的梦。必须要掌握自己,人才是存在的主体,而不是跟随潮流去变化。人要先找到自己,找到真正的问题所在,才能往里走,安顿自己。

用新思考方式面对问题

顿悟、渐悟其实是一回事。有些刺激,偶然之间碰到了机关,忽然开了一个门,使你理解了一个常会困扰你的问题,忽然使你警觉到一个特殊的精神状态。在许先生看来,自己一生碰到的顿悟,很多是机缘。

当年抗战逃难,朝不谋夕,许倬云不知道下一步会到哪里,下一站有没有饭吃。即便四周的苦难,人跟人之间却在尽力互相帮助。日本飞机在天上盘旋、射机关枪的时候,旁边的人曾把他拉住,趴在地上,看他是小孩,有人趴在许倬云背上,替他挡子弹。

当许倬云逃难到大巴山的一个高峰顶上,天风剌剌,四周围都是山坡、山顶,只有遥远的西方,一缕阳光在那里掉下去。那个时候,不只他自己,整个山峰顶上的挑夫、逃难的人都惊住了,慑住了,大自然的力量使人感觉到多渺小。这是逃难时许倬云的顿悟。

当年坐货轮赴美留学,许倬云想起父亲的话,海面最平静的时候要小心,因为极大的风暴可能马上到来。平静的海面不是最好的,最好的海面是要不断起点小白浪花,有些小变化,因为这表示海水一直向前流动。这是远赴异国时许倬云的顿悟。

进入鲐背之年的许倬云,用新的顿悟理解思考世界的方式。面对层出不穷的新鲜事物,许倬云希望自己尝试新的角度,通过新学的知识,对过去的思考方式有所质疑,在面对新的问题来的时候,有新的思考方式去处理它。在他看来,做学术研究的人,永远不会认为到了终点,因为前面永远还有更长的路,更远的途径,更复杂的问题,等待他们去处理。

(本文由中国新闻周刊相关文章改编而成,已获授权,内容有删改。)