撰稿:陆若云

提起丝绸之路,大多数人首先会想到大漠孤烟、长城落日和敦煌壁画,那是属于西北的古老故事。

还有一条路,同样重要,甚至更加的波澜壮阔——那便是“海上丝绸之路”。这里没有骆驼,只有凭借季风远航的帆船;这里的终点不是西域,而是更广阔的世界。

而这段海洋故事最核心的篇章,就藏在福州、泉州、广州、宁波这四座城市如今的风貌里。

广州城市风景。图/Shutterstock

广州:这里的生意,做了两千年没停过

唐代的阿拉伯商人,看到怀圣寺的光塔就知道“家”快到了;清代的美国商人,在十三行签下茶叶订单;而今天,同样的地方变成了服装批发市场,快递单发往全球,也许这就是新时代的航海图吧!

三座古塔,广州最硬核的GPS

我的广州旅游起点,始于莲花山。

登上景区西峰平台,便能看见莲花塔静静伫立在楼宇之间。要是赶上傍晚时分,莲花塔和观音像还会在夕阳余晖下同框,与背景天空交织成一幅壮美画卷。

在帆船时代,莲花塔的塔影,曾是无数商船在茫茫大海上看到的第一缕希望——这意味着漫长的海上漂泊终于接近终点。顺着江流的方向,当琶洲塔、赤岗塔的身影也陆续出现时,船长们便知道该准备停泊靠岸了。

这三座塔并称为“广州三塔“,它们不是孤立的景点,而是一条刻在大地上的地理航标,引导着千帆万舸往来于海上丝绸之路。

莲花塔。图/Shutterstock

蕃坊的烟火气,喂饱全世界的乡愁

我们来到地处广州市中心的光塔路,怀圣寺就谦逊地立在市井烟火里,是伊斯兰教传入我国后最早兴建的清真寺。仰头望着这抹自唐代就存在的白,那不仅是信徒礼拜的宗教塔,更是阿拉伯商人最亲切的“家”的灯塔。

寺院附近,街上小店的叫卖声、学生放学的声音、街坊邻里的闲聊声此起彼伏,这里就是唐宋时期的“蕃坊“了。如今虽已没有任何标志牌,但多元的信仰和生活方式还留存至今。当时政府专门划出这块区域供给长期在广州居住的阿拉伯、波斯等外国商人及其家属生活,还设立“蕃长”进行管理,可以说是最早的“唐人街“了。

广州十三行博物馆内展出的广绣。图/CNSphoto

从十三行账本,到十三行路快递单

从光塔路穿过老城区,来到十三行路。曾经的十三行建筑在火灾和城市变迁中已几乎无存,只保留了路名。

路的一边是广州十三行博物馆,进去逛逛可以详细了解十三行的辉煌历史以及对外贸易、商人群体、历史事件。而另一边则是一派繁忙的景象,服装、药材、玉器等批发市场都集中在这一带,打包的胶带声此起彼伏。

退回到历史的潮流——清代,广州成为唯一的通商口岸,十三行也成为当时世界闻名的贸易特区。那时的十三行各色国旗飘扬,空气中弥漫着香料和茶叶混合的气味,不同语言的讨价声此起彼伏。每年五六月,来自各国的商人带来异国的象牙、珠宝、香料、毛织品,在这里卸货交易后,带着中国的丝绸、瓷器和茶叶,于九十月间乘季风回归。

我不禁有些恍惚,那些满载着打包箱子袋子的快递小哥,与历史画卷里那些搬运茶叶和丝绸的苦力身影重叠在一起。

泉州清净寺。图/CNSphoto

泉州:一条街,让神佛都成了邻居

在泉州,我跟着一位头顶簪满鲜花的女孩,从佛教开元寺走到伊斯兰清净寺,只用了五分钟。然后她一拐弯,走进香火冲天的关岳庙,求了个签。这种魔幻的日常,在泉州已经上演了千年。

用牡蛎修桥?是真的!

刚到洛阳桥,它与我想象中的“海内第一桥”相去甚远——看上去并不雄伟,只有一条长长的、略显粗粝的石板路伸向远方。

踏上桥板,桥下是一块块排列整齐的方形石船,很是神奇!原来这是古人为了应对松软淤泥的发明——用一整个石筏作墩基,分散压力,桥就不会下陷。

更神奇的还在后面呢!潮水褪去,可以看见桥墩两侧附着着密密麻麻的牡蛎,这也是古人的有意为之。利用牡蛎壳附着繁殖,将散落的石块胶结成一个整体,加固桥墩,抵御潮汐冲击。

只有亲眼看见,你才会深深为这个“超级工程“的智慧感到震撼。泉州人用这座桥告诉我们:海丝的传奇,从征服家门前这条江的那一刻,就已经开始了。

泉州洛阳桥。图/Shutterstock

众神一条街,拜也拜不完

从西街出发,让我们来一场“半城烟火半城仙”的“暴走”吧!这是海丝留给泉州最独特的遗产——频繁的贸易带来了世界各地的人,也带来了他们的信仰。

首先我们来到开元寺,寺内古榕参天,大殿梁上那24尊飞天乐伎,手持南音乐器,身姿曼妙,振翅欲飞。最具代表性的是东西两座始建于南宋的石塔,是中国最高的一对石塔,塔身浮雕每层都不一样:武士、天王、金刚、罗汉等,神态各异,栩栩如生。

泉州开元寺。图/Shutterstock

转个弯,就到了清净寺的门前,这是中国最古老的伊斯兰清真寺之一。寺庙静谧而庄严,整体为石构建筑,寺中的墙壁、石柱上,都镌刻着典雅庄重的阿拉伯文《古兰经》经文,甚至能想象当时阿拉伯商人们在此虔诚祷告。

清净寺是真清净,但仅一街之隔的关岳庙却是另一番景象,这里烟雾缭绕,人声鼎沸,几乎看不清神殿内关公和岳飞像。拜拜的人、求签的人、解签的人…仿佛在开一场永不落幕的信仰大会。

继续向南,我们的终点是德济门遗址旁的天后宫。作为海丝起点,泉州人对妈祖的信仰极其虔诚,这里的氛围更亲切、更接地气,甚至还可以体验“赛博电子求签“哦!不得不说,在“拜拜”这块,泉州还是太先进了。

仅一条街,泉州没有试图将各种信仰融合为一,而是让它们各自保持最本真的模样,互不打扰。

体验泉州“簪花围”的游客们。图/CNSphoto

让鲜花在头顶盛开吧

来都来了!不仅要看千年的遗迹,更要体验活着的风情。

晋江入海口的蟳埔村,路边将头发盘成“簪花围”的阿婆正在给游客梳头,熟练地将头发盘起,然后用线将一串串含苞待放的花簪满发髻。这种由宋代阿拉伯人带来的头饰习俗,早已融入本地,成为她们日常生活的一部分。

晚上,可以走进剧院去体验一番提线木偶戏。灯光暗下,艺人手指微动,台上的木偶便活了,翻腾跳跃、挥袖舞剑,将舞台上的不可能变为可能。

泉州的海丝之魂,不在于货物曾经多么丰饶,而在于那种让万物皆可“泉州化”的生命力。 仿佛在说:交流的最终目的,不是征服,而是让每一种文明,都能在这片土地上找到自己最美好的样子,并生生不息。

福州三坊七巷。图/Shutterstock

福州:中国曾经最猛的舰队,从这里秘密出发

谁能想到,福州城最出名的三坊七巷里,曾走出一个叫严复的少年。他后来翻译的《物竞天择》,惊醒了整个中国。而这一切的伏笔,都埋在福州。

这条巷子走出的人,脑子都在想大海

“一片三坊七巷,半部中国近代史”,福州之旅,不从海边开始,让我们先钻进城市中心的三坊七巷。

走进郎官巷,在严复故居那扇朴素的木门前停下。这位近代伟大的启蒙思想家,少年时正是从这里走出,进入马尾船政学堂,最终“放眼看世界”。三坊七巷,根本不是一条条死胡同,林则徐、沈葆桢、林觉民……无数与海洋或变革相关的名字都曾在此生活,他们的梦想,最初是在这里点亮。

别急着走!逛累了还能到南后街来一份福州风味的永和鱼丸,或是一碗同利肉燕,这些美食都承载着老福州的集体记忆呢~

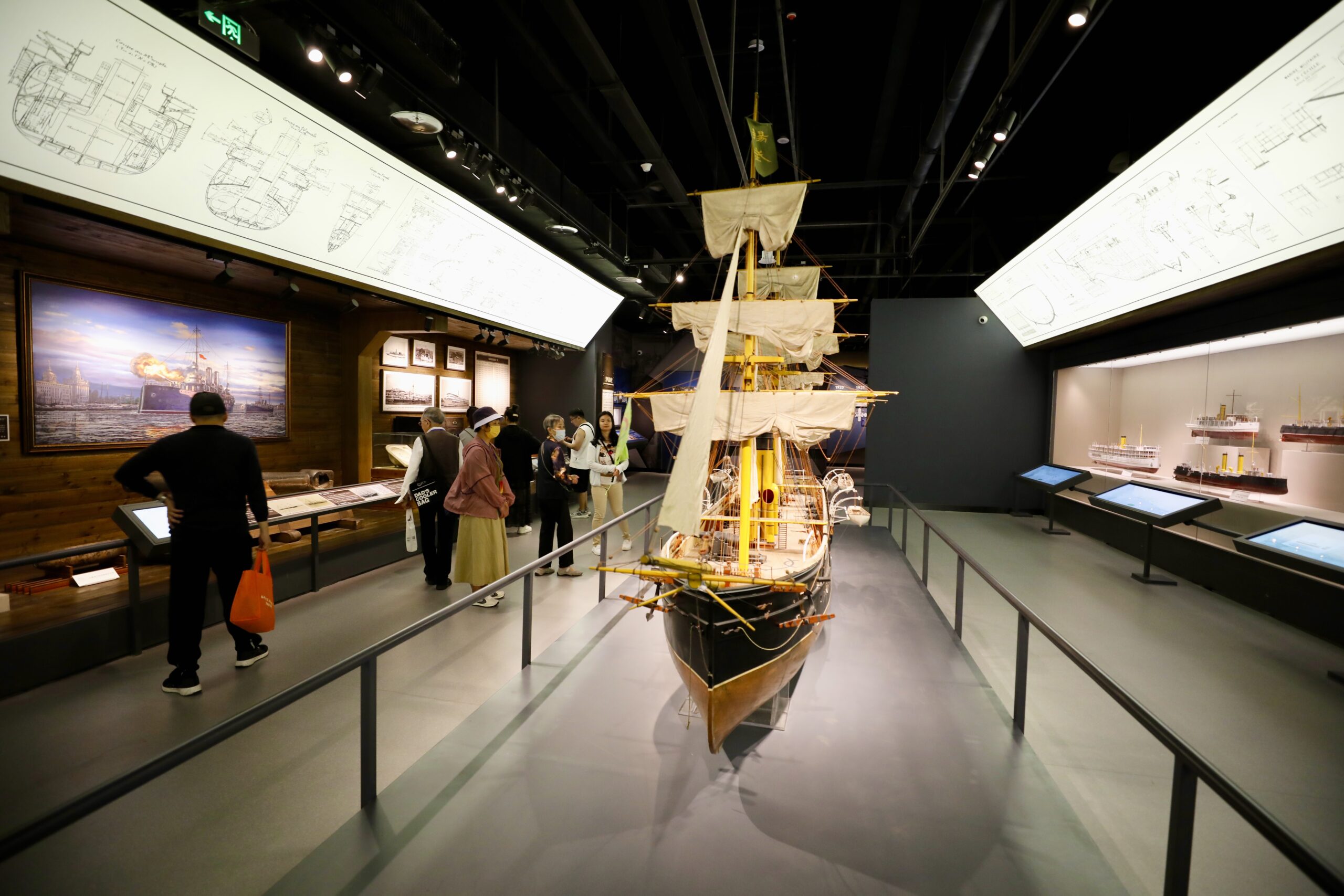

船政博物馆。图/Newscom

船政博物馆大揭秘!

取代了巷子里的生活气息,来到马尾,则充斥着现代货轮的汽笛声。中国船政文化博物馆就矗立在此,像一艘巨大的钢铁方舟。

馆内,船政学堂的课程表、一张张年轻学员的照片、一幅幅蒸汽轮船的图纸令人震撼——一座现代大学的雏形在我眼前展开,一股股力量喷薄而出。严复、邓世昌、詹天佑均为船政校友,首艘千吨轮船“万年清”,首艘自造铁甲舰“平远号”,中国工业的“第一”均出自这里。

福州长乐郑和广场的郑和雕像。图/CNSphoto

在此集结!长乐的秘密基地

来到长乐区的郑和广场,海风扑面。广场上那尊引人注目的郑和石雕像背靠城市,他手握航海图,目光如炬,面向远方海洋。

这里曾是伟大的航海家郑和常来的地方,我努力想象“驻师兹港,伺风开洋”的盛况——郑和和他庞大的舰队一起,帆樯如林,等待风起,等待号角,那场面何其壮观!

宁波天一阁。图/Shutterstock

宁波:偷偷用瓷器和藏书,影响了半个地球

“海定则波宁”——这是宁波地名最诗意的注脚,仿佛这座城市天生祈求一种安稳。但真正走进宁波,你会惊讶于其背后掀起过怎样的巨浪!

天一阁,守护着让东亚各国痴迷的文化宝藏

故事是这样的,当年乾隆下旨编纂《四库全书》,向天下藏书家征书,范钦的后人进呈了六百余部珍贵典籍,其中多数被收录。然而,当乾隆爷对这座能献出如此多珍本的天一阁本身心生向往,意欲“一亲芳泽”时,他却未能如愿。遂派人来天一阁考察测绘,皇家藏书的四库七阁均仿照天一阁建造。

究竟是怎样一种力量,能让一座民间藏书楼,让帝王都青睐有加?

穿过一片精巧的江南园林,绕过假山,才能看见天一阁——一座朴素、沉稳的两层建筑。里面的古籍大多被保护起来了,但站在楼下,仿佛能看见当年范家人点着油灯整理书卷的身影。门口“代不分书,书不出阁”的石刻家规,简洁却有着雷霆万钧之力。

当年日本的遣唐使、遣宋使,朝鲜的学者,来到宁波,他们搜求的不仅是商品,更是这些文化典籍。通过海丝之路,这些典籍也深刻影响了日本、朝鲜等国的法律、政治和文学艺术。

发现越窑——上林湖越窑青瓷展。图/CNSphoto

别看湖了!顶级奢侈品竟在脚下

来到慈溪的上林湖,这里湖水碧绿,四周群山环绕,但湖岸滩涂上脚踩着的竟是层层叠叠的碎瓷片。

上林湖是唐宋时期越窑青瓷的绝对中心,如今安宁的景区,曾经是日夜窑火不熄的“世界工厂”。这里生产的越窑青瓷,是当时最高端的奢侈品之一。通过宁波港,这些瓷器大量出口到东亚、东南亚,并远销中东和东非。

宁波庆安会馆(天后宫)。图/CNSphoto

庆安会馆的“大佬局“

到庆安会馆,仿佛步入另一个时空——这座雕梁画栋的宫庙式建筑,散发出一种奇特的混合气质:既是香火萦绕的天后宫,又是商会大佬云集的行业会馆。

庆安会馆这是中国首家、也是罕见的天后宫与行业会馆合一的建筑,因此又名“甬东天后宫”。

一进大门,就是一座精美的古戏台,台前的石阶被磨得发亮。也许当年台下坐着刚抵达港口的船商,台上正演着妈祖保佑船队平安归来的戏曲。

走进正殿,妈祖像慈眉善目,俯视众生。会馆建筑上的石雕、砖雕精美无比,栩栩如生:上面不仅刻着龙凤、花卉,更生动地雕刻着船只、海浪、渔港的场景,仿佛可以窥见彼时的盛况。

走了这四个城市,好像能摸到一点海丝的魂魄了——

广州的海丝魂,充满韧性。从十三行的账本到如今的快递单,千百年来珠江口的潮水涨涨落落,但广州的生意,从未停歇。

泉州的海丝魂,是活泼。它不在博物馆里坐着,而在开元寺的石柱上,在簪花女的发髻间,这是一种把全世界的文化都拿来过成自己日子的热闹。

福州的海丝魂,是硬核的。它在马江边的船政学堂里,在郑和遥望太平洋的目光里,那是一股向内求索、向海图强的劲儿。

宁波的海丝魂,充满雅致。上林湖的碎瓷和天一阁的藏书向外宣告着:它输出的不仅是货物,更是一种生活的品味和文明的厚度。

这趟海丝之旅,给我留下的是震撼,是感动,更是海边的中国人如何把日子过得扎实又鲜活的智慧。

(本文为《美华》杂志综合网络相关内容整合、改编而成,未经授权不得转载或以其他方式侵犯版权。如有意转载,请与《美华》杂志社联系。)