撰稿:沐槿

“乡愁是一湾浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头。”这是上世纪七十年代,海峡的一端台湾文学家余光中对故乡的思念;“夏天过去,秋天过去,冬天又来了,骆驼队又来了,但是童年却一去不还。”北京南城的故事还在继续,台湾文学家林海音的童年却永远留在了驼铃声中……

从乡土、怀旧到都市、言情,从集体叙事到个体情感,半个多世纪以来,随社会时代、地域处境的不同而始终坚守、不断创新的台湾文学,也是记录中国社会发展的一面“文学镜像”。

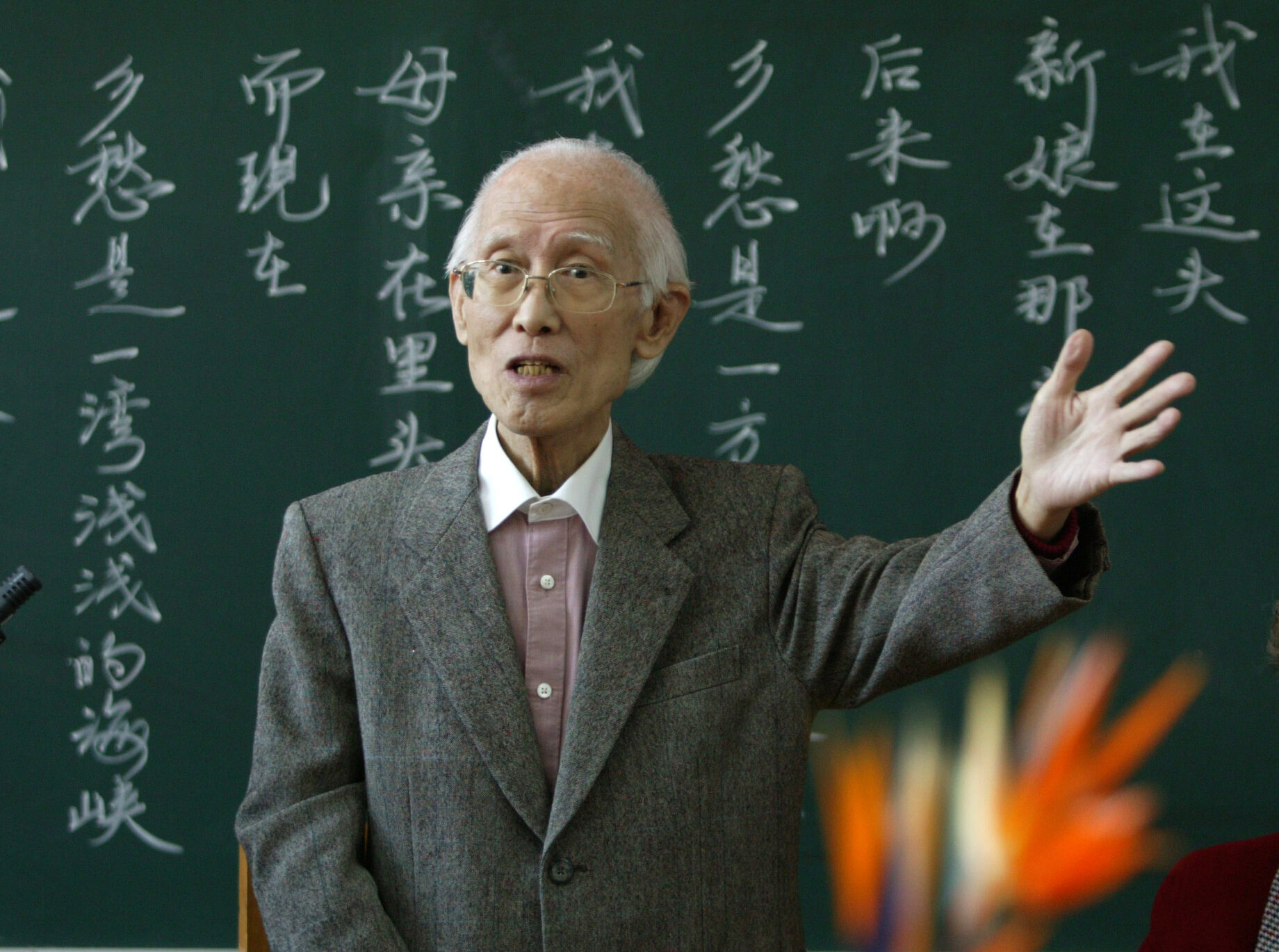

台湾文学家余光中(图/CNSphoto)

一部时代的淬炼史诗

当我们在谈论台湾文学的时候,1945年前后一定是一个十分重要的分水岭。当时,抗日战争胜利,台湾结束了长达 50 年的日据时期,不论是社会,还是文学都展开了一个新篇章。

此前,在日本“皇民化”运动的强制下,台湾诞生了一批带有殖民印记,却暗含抵抗意识的文学作品,比如“台湾新文学之父”赖和的作品《不幸之卖油炸桧的》《一个同志的批信》。

“台湾新文学之父”赖和

之后,台湾文学便开启了“根植于传统文化,又不断创新”的文学新世界,在这个过程中它始终坚持“文以载道,诗以咏志”的文学传统。1949年,新中国成立,大规模人口迁移浪潮席卷开来,部分党政人员、军队、知识分子、技术人员等,因工作需要,选择随迁台湾,以延续职业发展或保障家人生活。在文学界就包括梁实秋、台静农、余光中等人。他们在台湾继续从事文学、教育工作,甚至不断产出文学作品,促使台湾文学重新锚定中华文化的坐标。

这一点,可以从当时文学作品的精神内核和文风上得到印证。余光中、郑愁予等去往台湾的作家均擅长旧体诗写作,余光中的《隔水观音》《寻李白》严格遵循了唐诗宋词的格律规范,同时融入现代意识。如《寻李白》中“酒入豪肠,七分酿成了月光,余下的三分啸成剑气,绣口一吐就半个盛唐”,既是对李白诗歌风格的继承,又彰显了现代诗歌的张力。白话文的运用上,台湾文学也始终遵循中华文化的语言体系,虽语言风格虽各有特色,但均以现代汉语为基础。

作家梁实秋

梁实秋作品《雅舍小品》

梁实秋的台北故居(图/Wikimedia Commons)

“文以载道,诗以咏志”的原则,也是台湾文学始终遵循的。去往台湾的第一批文学作家,产出了心怀故土的“怀乡文学”,成为大陆移民群体情感宣泄的窗口。比如,1949年后定居台湾的作家梁实秋创作出了《雅舍小品》,幽默闲适的笔调描写生活琐事,“雅舍虽非我所有,我却是其主人”的种种感慨,暗藏对北平故园的思念,暗含对“归属感”的追寻。台静农的散文《龙坡杂文》则以沉郁顿挫的风格,追忆大陆的文化往事与师友情谊,字里行间满是传统中国的意象“故都的秋”“江南的雨”,也承载了一代移民对中国文化的集体记忆。与此同时,现代主义文学运动席卷台湾,似乎是怀旧文学被撕开的裂缝,是文学创新的苗头。

台静农

1954年,余光中、覃子豪等人成立了“蓝星诗社”,反对盲目模仿西方,主张在吸收西方象征主义思潮的同时,保留中华文化的精神内核。就是这个时期,人们耳熟能详的《乡愁》诞生了,“邮票”“船票”“坟墓”“海峡”四个具象化的意象,将个人的思乡之情升华为两岸同胞的集体乡愁,这既是对现代主义诗歌技巧的娴熟运用,又深植于中华文学“怀土思亲”的传统,成为跨越时代的经典。

蓝星诗社发行的刊物之一《蓝星季刊》

集体的怀旧,随着台湾社会的变化,转而走向了对台湾乡土的记录上。1970年代,台湾正处于经济 “起飞” 初期,工业化进程加速,城乡差距不断扩大,大量农民涌入城市,社会结构发生剧烈变动。一场关于乡土文学的大规模论战爆发了,论战焦点集中在“文学是否应扎根于台湾的土地与人民” 以及 “乡土文学是否等同于‘台独’文学”上。以陈映真、黄春明、王祯和为代表的乡土作家,强烈主张文学应关注底层民众的生活,反映台湾社会现实。此时,大陆的赵树理、路遥等作家的乡土文学已悄然出现,与台湾文学隔海相望,共同构成了“乡土叙事”的组成部分。

台湾作家陈映真(图/CNSphoto)

台湾作家陈映真在《文学的根》明确提出:“台湾文学的根,深植于中华文学的土壤,同时也深植于台湾的土地与人民之中。”就是文学应该“为民众代言”,同时加强与中华文化的联系。赢得论战胜利的乡土文学迎来了爆发式生长,“在地性”的文学创作迎来高光时刻。有以闽南语方言为特色,描写台湾乡村在现代化进程中的变迁与底层民众的困境的短篇小说集《儿子的大玩偶》,伟岸的父亲扮演小丑的辛酸,让人们体会到了人生不易;以细腻笔触描写了农村妇女的悲惨命运的《嫁妆一牛车》,台湾乡土的叙事背景下,大胆探讨了“人性善恶”。

从怀乡到乡土,台湾长达38年的戒严,阻断了中国大陆和台湾的联系,但文学犹如无形的纽带,抛开世俗枷锁建起了人与人的感情链接。1987年台湾解严,同时全球化与网络化浪潮冲击台湾社会,一场文学自由的氛围席卷而来,台湾文学“多元共生”“百花齐放”的趋势出现了。

张大春《城邦暴力团》

李昂《杀夫》

夏曼・蓝波安《冷海情深》

这个时期,后现代文学流派代表张大春,以长篇小说《城邦暴力团》,将真实历史事件与虚构情节相结合,打破了“历史真实”与“文学虚构”的界限,体现了后现代主义“去中心化”的特点。女性文学异军突起,李昂的《杀夫》突破了传统文学对女性形象的刻板塑造,探讨了“性别暴力”与“女性觉醒”的主题。原住民文学开始崭露头角,夏曼・蓝波安的《冷海情深》首次以原住民视角书写族群记忆,作品对海洋文化、部落传统的描写,填补了台湾文学中“原住民叙事” 的空白。

蔡智恒《第一次的亲密接触》

作为网络化浪潮的余震,网络文学的兴起是这一时期文学的重要趋势,蔡智恒的《第一次的亲密接触》,以网络聊天记录的形式讲述了一段浪漫的爱情故事,语言幽默通俗,贴近年轻读者的生活,在华人世界引发轰动,开启了华人网络文学的先河,其“网恋”主题也反映了网络化时代青年的情感状态。

文学是纽带,网络更是桥梁。当时,台湾文学呈现出“跨媒介写作”与“跨地域合作”的新特征。文学与影视、戏剧实现了深度联动,文学是母体,影视、戏剧则是更加新颖的表达方式,比如白先勇的小说《孽子》、李昂的《杀夫》均被改编为电影电视剧,形成了“文学-影视-大众文化”的传播链条,进一步扩大两岸的情感交流。

台湾现代主义文学代表作家白先勇(图/CNSphoto)

华人世界影响力作家的生成密码

半个多世纪以来,台湾文学界涌现出了诸多优秀作品,也走出了很多远近闻名的作家。他们深谙人性,又在传承传统文化的基础上,肆意绽放着时代与个性的光芒。

台湾现代主义文学的代表作家白先勇有“二十世纪华人世界的文学大师”之称,他的创作始终聚焦“历史与人性”的主题,以 “历史的见证者” 视角,书写时代变迁中个体的命运沉浮,作品兼具历史的厚重感与人性的深度。他亲身经历了1949年的时代变局,家族从大陆迁台的经历让他对“离散”与“失落”有着深刻的体会,这种个人体验转化为文学创作的重要素材。

白先勇《台北人》

在他的《台北人》中,无论是《游园惊梦》里蓝田玉从昆曲名伶到落魄贵妇的身份落差,还是《岁除》中赖鸣升从抗日英雄到街头流浪汉的命运转折,都深刻展现了 “大陆来台者”在时代洪流中的无力感与孤独感。白先勇通过这些人物的命运,不仅记录了特定历史时期的社会变迁,更探讨了“人性在历史困境中的坚守”这一永恒主题。

《台北人》作为白先勇的代表作,是华人世界 “历史叙事” 的经典范本。其中,《金大班的最后一夜》堪称典范,小说以金大班在台北“夜巴黎”舞厅的最后一夜为背景,通过她的回忆与现实交织,串联起她在上海的青春岁月与在台北的中年生活。金兆丽这一人物形象具有高度的复杂性:她既是风月场中的“大姐大”,又是情感世界中的“孤独者”,白先勇不仅展现了个人命运与时代变迁的紧密联系,更折射出“大陆来台者”对“故园”“青春”的集体怀念。

在艺术风格上,白先勇创造性地融合了西方心理分析与中国古典小说的叙事结构,形成了独特的“中西合璧”风格。他深受弗洛伊德潜意识理论的影响,擅长通过细腻的心理描写揭示人物的内心世界。语言风格上,白先勇的文字兼具典雅与细腻,既善用古典诗词的意象,又能以通俗的语言描写日常生活,形成了 “雅俗共赏” 的语言特色。

台湾大众言情文学标志性作家琼瑶(图/CNSphoto)

与白先勇不同,九十年代风靡大陆的琼瑶剧,为人们编织出一个个爱情的纯粹世界,,琼瑶是台湾大众言情文学的标志性作家,作品构建了一个“反世俗、重情感”的浪漫乌托邦,深刻影响了几代人的情感观念。在她的作品中,爱情超越了现实利益,对门第观念、年龄差距、伦理禁忌的束缚。她笔下有着一个个纯爱战士,在《窗外》中,中学生江雁容与老师康南的爱情,突破了“师生恋”的伦理禁忌;紫菱与费云帆的《一帘幽梦》,能跨越了年龄与身份的差距。这些恰恰抓住了物质社会中,人们对“理想情感”的向往。

琼瑶的“言情文学”里,“误会 — 和解 — 再误会 — 最终圆满”的故事模式,加上细腻的心理描写、强烈的情感冲突、程式化的 “才子佳人”叙事模式,硬控读者的弱点,从而产生共鸣。在语言风格上,琼瑶的文字通俗流畅,充满诗意,善于运用比喻、排比等修辞手法描写爱情场景,如《烟雨蒙蒙》中 “烟雨蒙蒙,我在雨中等你” 的句子,简洁而富有画面感,能够快速调动读者的情感。

台湾作家三毛

撒谎哈拉沙漠中蹒跚而行的三毛,是一个时代“灵魂自由”的象征,也是自传体文学的革新者。“旅行与自我探索”的主题十分新颖,通过对世界各地生活的描写,展现了对生命、爱情、自由的追寻,其作品充满了浪漫主义色彩与人文关怀,在华人世界尤其是青年群体中具有深远的影响力。

她一生热爱旅行,性格自由又奔放。在《撒哈拉的故事》中,她不顾家人反对,与荷西一起前往撒哈拉沙漠生活,在艰苦的环境中寻找生活的乐趣,展现了对 “自由生活” 的执着;《雨季不再来》中,她记录了自己青年时期的迷茫与成长,通过对文学、艺术的追求,逐渐找到自我定位,体现了 “自我探索” 的主题。

她作品中的爱情,不同于琼瑶传统的理想爱情,而是基于共同的生活理想与相互理解的伴侣之爱。在《撒哈拉的故事》中,她与荷西在沙漠一起经历艰苦与快乐,共同构建属于自己的生活,这种 “爱情与生活共生” 的模式,为读者提供了另一种爱情想象。再加上,她所描写的旅行经历、人物事件大多基于真实生活,但在细节描写与情感表达上又加入了文学创作的元素,使得作品既具有真实感,又富有文学性。从现实角度,更是1980 年代华人青年 “背包客文化”的精神源头,影响了一代青年走出国门,探索世界。

三毛《撒哈拉的故事》

台湾文学完整脉络和永恒的价值追求

台湾文学的核心题材并非孤立存在,而是呈现出人性的统一性,时代的“脉络连贯性” 的特征。可以说,台湾文学是一部在 “坚守中华文化根脉” 与 “融入岛屿独特经验” 中不断前行的史诗。这其中,它始终与中华文化的“传承与创新” 同频共振。

从 “乡土” 到 “都市” 的题材转变,对应了台湾从 “农业社会” 到 “工业社会” 再到 “后工业社会” 的转型。作家们聚焦都市生活中的社会问题,批判物质主义对人性的异化,不仅反映了台湾社会空间的变化,更体现了台湾民众生活方式与价值观念的转变 ,即从“依赖土地” 到 “依赖城市”,从 “重视集体” 到 “重视个体”。从“集体” 到 “个体” 的题材转变,又对应了台湾社会从 “集体主义” 到 “个体主义” 的价值变迁。

同时,在这个过程中,不论是白先勇、琼瑶,还是三毛,台湾作家的作品中都能看到时代变迁中对人性、普世价值的细细雕琢。白先勇作品的“命运无常”,是人类共通的情感体验,引发人们“在时代洪流中的无力感”的共鸣。琼瑶作品纯粹的爱情,满足了人们对“理想爱情”的普遍向往,营造了一个重压之下人们逃避现实的精神空间。三毛作品的“自我觉醒”主题,满足了人们对 “自由”“自我实现”的精神需求。

台湾文学虽然题材选择的多元,但始终贯穿着对“中华文化认同”的主线,无论是乡土情怀、都市反思,还是身份认同、女性叙事,其精神内核都与中华文化一脉相承,体现了台湾文学作为中华文化重要组成部分的本质属性。即使是原住民文学,也多以“中华文化框架下的族群叙事” 为定位,而非 “脱离中华文化的独立叙事”。瓦历斯・诺干的《番人之眼》中,原住民青年对自己文化根脉的寻找,并非排斥中华文化,而是希望在中华文化的框架下,实现原住民文化与汉族文化的和谐共生。

台湾文学作为中华文化的重要组成部分,不仅坚守中华文化的核心精神,还引入了独特的“岛屿视角”为中华文化的丰富性与包容性注入新的活力。比如,作品中常以海洋、台风、山地等岛屿特有的自然景观为背景,象征生命的坚韧或命运的无常;常存在“本土”与“外来”、“传统”与“现代”的身份张力;台湾文学常带有海洋的开放与漂泊感,均是“岛屿视角”的体现。

沧桑的时代变迁,造就了一批批风格鲜明的台湾文学作品。台湾文学的笔尖,不仅是写尽了岛屿的烟火气,也藏着两岸同胞共通的家国情怀。那些关于思念、奋斗与守望的故事,早已超越地域,成了人类的情感共鸣。

(本文为《美华》杂志综合网络相关内容整合、改编而成,未经授权不得转载或以其他方式侵犯版权。如有意转载,请与《美华》杂志社联系。)