撰稿:飞晨

当“新中式”不再只是建筑风格的代名词,它开始在南加州的日常生活中悄然流淌。从一缕低髻斜鬓的妆发,到一盏静泡回甘的清茶,从庭院幽深的流芳园,到跨越时空的国风体验课,洛杉矶,这座现代与多元交织的大都市,正以一种诗意的方式,与东方文化再度相逢。

不是浮光掠影的打卡,不是快消审美下的“古风滤镜”,而是一种内敛却有力量的生活态度——讲究、克制、安静而丰盈。这是我们在南加州看到的新中式生活样貌:它不张扬,却令人念念不忘。

本文将带你走进洛杉矶四处颇具代表性的“新中式”生活空间。无论你是想在精致妆造中感受美的秩序,还是在一席茶香中觅得松弛与从容,又或者徜徉于山水园林中品味传统人文之美,抑或想与非遗技艺对话,重拾手作的宁静,这里都能为你提供一份诗意指南。

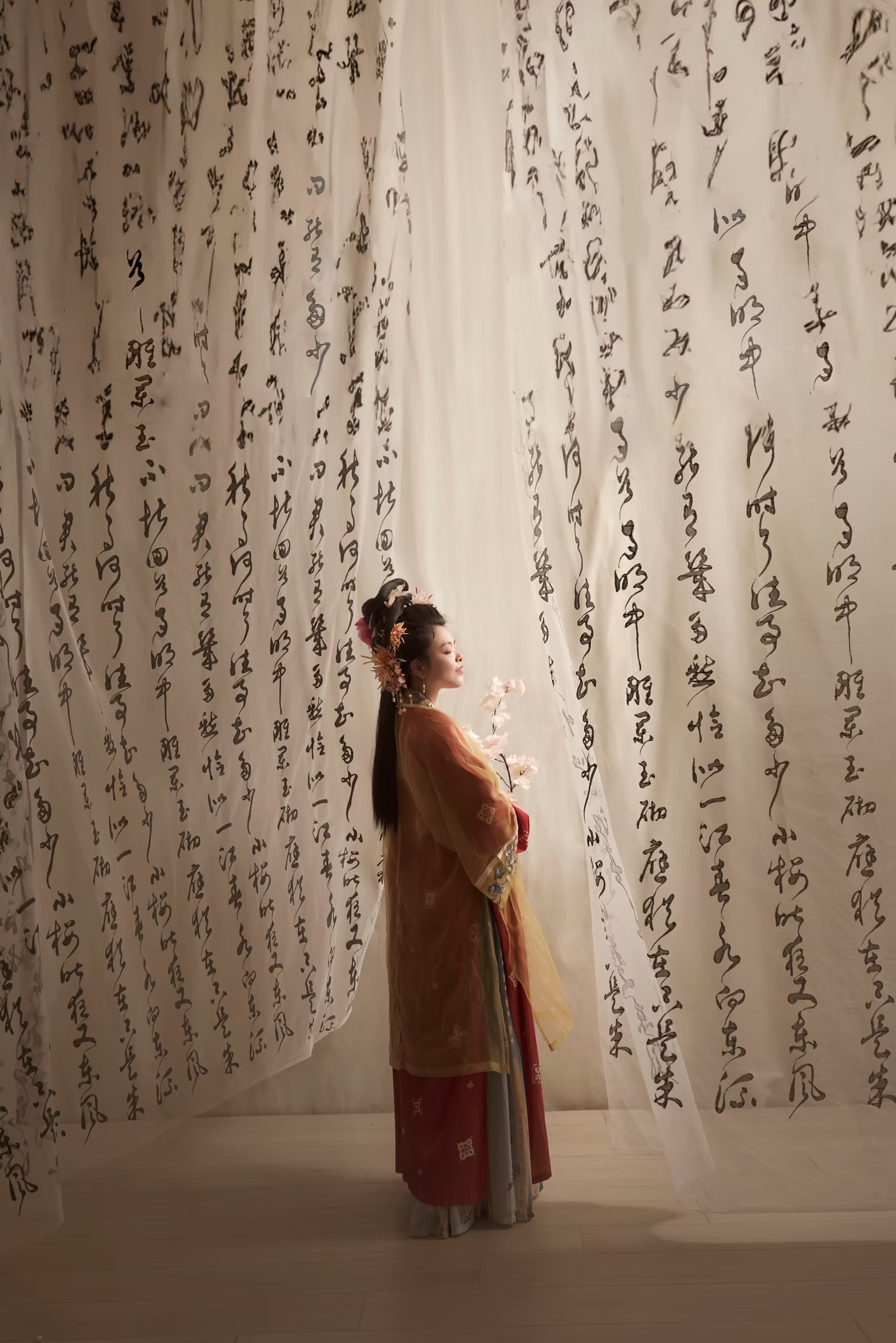

栗子造型馆摄影作品。

栗子造型馆

一笔红妆,画下她的东方自画像

在南加州的阳光下,汉服不再只是古典书页上的风景,而是街角日常的一抹灵动。洛杉矶某个安静的工作室内,乌黑的发丝被巧手缠绕、盘起,一缕垂落鬓边,几枚小簪点缀其间。镜前的女孩轻阖双眸,眉心一点红砂,仿佛从旧画中走来。这便是栗子造型馆(LIZI STUDIO),一个以传统妆造为笔墨、为当代女性描绘东方之美的空间。

这个工作室由栗子创立,她是一位设计出身的造型师,也是一位坚定的文化守护者。从平面设计专业毕业后,她没有留在大厂,而是转身投入中式妆造与美学摄影的世界。她说:“我想把中国的审美语言讲得更完整些,让它在世界的舞台上,也有一席之地。”

栗子造型馆摄影作品。

这一“讲述”,便是从一张脸开始。不同于千篇一律的“流量网红脸”,栗子的中式妆造讲究留白与讲究,有时是一抹哑光豆沙唇,有时是一段轻扫烟紫的眼影,结合杏眼、柳眉、清肌,风格或雅致温婉,或灵动俏皮。造型上则从唐宋的云髻、双环髻,到民国时期的老上海风情,皆可因人而设,量身定制。更难得的是,这里拍的不是“古装照”,而是用一场写真唤醒当代人内心的“文化自我”。

栗子的空间不大,却被她布置得宛如一个温柔的东方角落。木格窗、宣纸灯、青花瓷、檀香袅袅……这些布景不是为了“拍照出片”,而是希望你“住进这场美学”。每一位客人抵达后,都会先与妆造师交流——你希望展现的是英气的仕女、幽雅的词人,还是民国时代的海派才女?在栗子看来,这样的“角色”并非扮演,而是通过造型与你的气质进行一次对话。

栗子造型馆摄影作品。

拍摄当天,新中式汉服由专业服装师挑选搭配,布料、颜色与配饰皆经斟酌。镜头下,一帧帧照片仿若《红楼梦》与《花间词》中的场景再现,透出某种令人怀旧却又清新的情绪。难怪有客人拍完后感慨:“我终于看见了那个被自己忽视已久的‘中国女孩’。”

有人说,当今的“中式妆造热”,其实是当代年轻人用妆面找寻自我文化的一个隐喻。是的,这不只是一门美学技艺,而是一种身份的复调。我们一方面成长于多元文化交织的城市,却又始终愿意为祖辈传承的风骨而动容。在栗子的镜头里,你看到的不是某种“复制传统”的努力,而是让传统自然呼吸,在现代人的脸上重新焕发生命。

石头茶空间的茶室。李飞 摄

石头茶空间

偷得浮生半日闲

在洛杉矶的都市版图里,有那么一个不起眼的小空间,安静地隐匿在热闹与快节奏之外,名叫“石头茶空间”(Stone Tea & Book)。在地图上它不算显眼,却是一块坚硬而温润的“石头”,为这个城市的心灵缝隙,留出一方可以安放书页与茶汤的角落。

“我们是谁?”这是三个书房主理人——大鱼、品澍和根学——在社交平台上提出的问题。而答案,就藏在名字里,也写在他们的日常里。这里不是虚拟社群的某个IP延伸,也不只是为拍照而生的打卡点,而是真实可触、落地生根的生活空间。小小的茶几、几排书架、一缕线香、一盏清茶,足以撑起一段时光的沉静。

书房主理人品澍正在倒茶。李飞 摄

书房的活动并不复杂,却有着一种不动声色的吸引力:读书会、茶会、古典音乐鉴赏会、还有专为I型人格的你准备的故事森友会,那些平日里无处安放的情绪,无法表达的言语,在这里都可找到倾诉的理由。再辅以偶尔的直播卖货——卖茶、卖香、也卖茶器,这就是石头茶空间的全部日常。有人调侃他们“到底在搞什么”,但其实他们的回答也很清晰——“人-货-场”。以人聚人,以物传意,以场育心。这不正是“中式生活方式”的本质路径?

来过石头茶空间的人会发现,这里不仅是空间,更是一种生活哲学的呈现。在一个疏离又不确定的时代,书房想成为一块“笃定的石头”。他们不相信只能在网络上交朋友,也不想把所有生活感悟都浓缩成一个社交媒体文案。他们更在意的是:触摸一本纸质书的质感,品一盏热茶的回甘,在现实的语境中开启一场真正的谈话。

书房主理人大鱼正在泡茶。李飞 摄

根学说,开书店是他儿时的梦想。他最爱的,是在书店待上一整天,看光影在书页之间游移,仿佛在追寻某种精神上的原乡。所以石头茶空间的存在,也是在当下都市的“荒漠”中,自建一个有温度、有归属的小型生态系统,即一间“以自己为中心”的小书房,一个可供陌生人“结庐而居”的社区原型。

而通过茶的方式会友,则能在传播茶文化的同时,寻找到人与人之间最柔软的连接。茶不是高冷的符号,不是打卡的道具,而是我们内心深处尚未退化的“感知能力”的出口。

在这里徜徉,你或许会被一本民国文艺书吸引,或许被一泡武夷岩茶留住脚步,又或是在听一场哲学讲座后与身旁的陌生人自然聊起老庄与当代。陆游诗中“矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶”所描绘的情景,刚好就是石头茶空间所能给予的意境。

所以,下次当你厌倦了洛城喧嚣,不妨循着茶香,走进这块安静的“石头空间”,让书与茶帮你找回真实的自己。

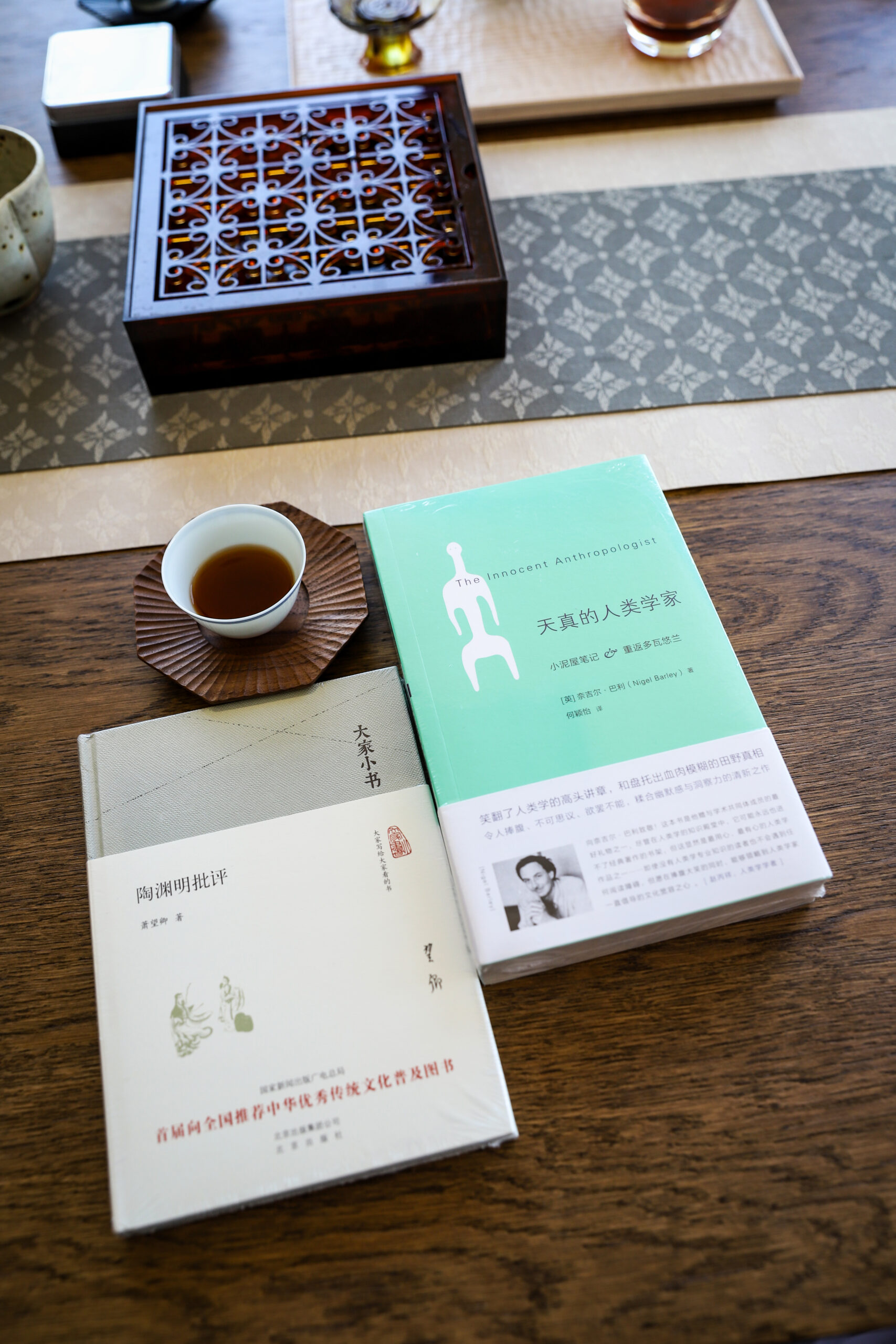

读书会近期的主题书籍。李飞 摄

近期活动:

读书会:每季度挑选三本主题书目,涵盖文学、哲学、人文与心理。例如:《大家小书》系列之陶渊明批评,或有趣的人类学著作《天真的人类学家》,在阅读中穿越古今,彼此碰撞思想。

中秋茶会:每年中秋,石头茶空间都会筹办一场“人与茶的团圆”,大鱼老师亲自策划,拿出珍藏好茶,茶友们则可以围炉品茗、听琴闻香,感受属于这个节气的独特温度。

古典音乐夜:不定期举行,邀请本地音乐爱好者围绕巴赫、德彪西或当代音乐展开聆听与讨论。

故事森友会:专为慢热型及内向的你打造,在讲述与倾听中慢慢靠近彼此,讲的不只是你的故事,也是在找寻现实生活的“另一种可能”。

流芳园一隅。李飞 摄

诗意流芳园

园林之外,梦回江南

在洛杉矶,若你向往一段不被现实追逐的中式漫游时光,流芳园,几乎是唯一的答案。

这座位于亨廷顿图书馆植物园内的中式园林,始建于2004年,至今已扩建三期,占地逾六公顷,是中国大陆之外面积最大的中式古典园林,也是北美最重要的中国园林研究与传播中心。它的名字“流芳园”,出自曹植《洛神赋》中那句“步蘅薄而流芳”,一句诗意,点明了整座园林的精神:徜徉其间,举步皆芳。

流芳园玉镜台。李飞 摄

园林的建造资金大多来自洛杉矶本地居民自发捐助,他们希望用这样一个空间,让中国文化的意境之美在加州的阳光中生根开花。园中不仅亭台楼阁、小桥流水一应俱全,更植有数百种中国传统植物,藏有珍贵古籍绘画,更定期举办文化、艺术、科研等多类活动,让流芳园不止是“可看的风景”,更是“可深入的文化”。

游览流芳园,最适合的方式不是查路线图,而是随性而行。你从“爱莲榭”开始这段旅程最好不过——这是一座以北宋理学家周敦颐《爱莲说》为灵感建造的水榭。八幅楠木雕画静静垂挂,楹联书“污泥岂能染”“香淡远益清”,处处透着清正与自持的气息。夏日来此,倚着栏杆望着池中莲叶与游鱼,不禁让人想到那句“鱼戏莲叶间”,仿佛古诗中的意象跃然眼前。

流芳园处处体现着苏州园林借景的手法。李飞 摄

榭后便是湖面,五座石桥跨水而建,你不必一一记住名字,只需随着曲折长廊与林间小径行走,见桥便登,见水即望,一切皆为风景。湖畔垂柳依依,桃树结实,游鱼翻跃,一步一景,转角即诗。若逢花期,园中芭蕉院的牡丹则会令你驻足惊叹:花瓣重重叠叠,粉中带金,恰如白居易所赞:“绝代只西子,众芳惟牡丹。”

而当你在某一个桥头驻足,被水中倒映的白云和飞鸟吸引;或是在亭台石椅间坐下,风过衣襟、香透茶盏时,忽然就明白了,所谓“园林”,不只是造给人看的,而是让人“住”进去的。哪怕只是一小段时光,也足以唤醒一个旅居他乡的人对文化根脉的温柔回望。

洛杉矶美西昆曲社在流芳园的演出活动。Yuki 摄

近期活动:

这个夏天,一场融合自然哲思与当代艺术的展览也正在流芳园悄然展开。“Wang Mansheng: Without Us”展览自2025年5月17日至8月4日在寓意斋展出,艺术家王满晟以22幅手绘生绢长卷,构建出一个光影交织、气息静谧的冥想空间。他借用中国传统对自然“万物一体”的理解,描绘水草、禽鸟、山石之间的互依与共生,让观者仿佛置身一场“无我”的山水意境之中。在园林中看展,更添一重“画中有画”的韵味。

值得一提的是,每逢中国的传统佳节,尤其是中秋节,流芳园也会举办别具风韵的特别游园会。灯彩点点,丝竹悠扬,游人可在园中观月、赏灯、品茶、听琴等文化体验,让这座园林从视觉上的“东方美学”,走入真正可感、可触、可游的中华传统节日场景。

博雅书院一隅。受访者供图

博雅书院

此心安处,便是吾乡

若你行走在尔湾的街头,很容易错过一个藏匿于商圈拐角的小小书院。它低调得几乎没有招牌,却在推门而入的那一刻,悄然打开一扇通向东方世界的窗。这个地方,名叫“博雅书院”。

在光线柔和的室内,琴声如流水般在空气中荡漾,茶香与书香悄悄交织。你会看到有人在案前挥毫写字,有人在围棋棋盘边沉思落子,还有孩子们穿着小小的新中式服饰,在茶艺师的指引下,认真温杯、润茶、注水、赏汤。这里,不是一所普通的“兴趣课堂”,而更像是一个生活方式的复刻现场——琴棋书画,诗酒花茶,一切如我们想象中的古典日常,又切实落地在当代洛杉矶的阳光之下。

博雅书院。受访者供图

作为洛杉矶首家主打“生活国学”的实体书院,博雅主张“以衣食住行为纸砚,将传统文化写进生活的每一寸光阴”。书院虽不大,却布置得极为雅致:木质书架、青花瓷盏、古琴长桌……一花一物都透着细节。主理人子淇常说:“文化不是悬挂在墙上的标语,而是藏在日复一日的动作里。”

博雅书院的书法课。受访者供图

博雅的课程,围绕“八雅”展开——琴、棋、书、画,诗、酒、花、茶,几乎涵盖了中式生活的每一个维度。你可以在这里跟老师学习书法、国画,尝试焚香、插花,也可以坐在窗边静静地听一曲古琴,或参与一次围炉品茗的茶艺沙龙。有时候,一节课结束,大家会围坐在一起讨论节气与诗词,也会聊聊彼此的文化记忆与移民心事。

博雅书院的非遗永生花团扇制作课。受访者供图

更特别的是,每一场沙龙前,来宾都可以挑选一套自己喜欢的新中式服装穿着入场。绵软的棉麻质地、素雅的色调与袖摆的刺绣,都让这份仪式感更添沉浸。你会发现,不穿汉服时你是“来参加活动”,而穿上汉服,你仿佛也成了这段文化叙事中的一部分。

在节气变换中,博雅还会根据二十四节气,设计各类非遗手作课程:从掐丝珐琅到烧箔画,从传统拓印到手工养生锤,每一次体验不仅是对“匠心”的触碰,也是一次对古老技艺的亲密重访。在异国他乡的时空中,延续中华民族的“记忆工程”,或许不一定要靠庙堂制度,有时候,只需这样一方书房,一群人,一件事。

博雅书院的中文写字课。受访者供图

当然,博雅也是一个“育人”的地方。你会看到很多华人家庭的孩子周末来此学习书法与围棋,假期里,儿童国学夏令营一位难求。小朋友在博雅不只是“学技能”,更是在潜移默化中体验一种气质的养成——专注、敬意、审美与定力。在浮躁的现代生活节奏里,这样的训练弥足珍贵。

如今,博雅书院已悄悄成为新移民的“情感后援站”。子淇提到,有不少华人家长在移居初期面对文化隔阂、语言障碍甚至心理焦虑,在博雅找到了同频的伙伴与被理解的情绪空间,让那些因为漂泊而无根的情绪,慢慢在琴声茶香中沉淀落地,正如苏轼所言,“此心安处,便是吾乡。”

在博雅书院举办的荷蓓蓓古筝与古琴演奏会。受访者供图

近期活动:

8月-9月,非遗手作课程将继续回归,掐丝珐琅、烧箔画、传统拓印以及手工养生锤制作等课程会与各位读者再度见面。届时,欢迎大朋友、小朋友前来报名参加。

(本文为《美华》杂志原创内容,未经授权不得转载或以其他方式侵犯版权。如有意转载,请与洛杉矶中国文化发展中心《美华》杂志联系。)