曾经有一份珍贵的记忆,摆在美国国家档案馆里。也许你不曾听说,也许你早已忘记,但它一直在历史的长河中,闪闪发光。

80年前,世界正被战火撕裂,而在东方的山川与密林之间,中美两国曾用一段鲜血与信念交织的历史,写下了无法磨灭的记忆。

那是一段人类共同命运紧紧相连的日子——滇缅公路上,卡车在泥泞与枪声中日夜奔走;驼峰航线上,飞行员们与风暴和死亡擦肩而过;飞虎队的战机在中国上空呼啸,成为无数人仰望的希望;密支那丛林里,士兵并肩作战,不同语言,却有着同一种信念。

这些画面,被珍藏在2015年出版的《国家记忆》英文画册中。我们有幸获得授权,选刊其中最打动人心的部分。泛黄的照片、珍贵的史料、斑驳的文献——不是陈年旧纸,而是时间留下的温度。这些资料让我们得以重新触碰那段历史,感受到超越国界的勇气与温情,无愧于是一份值得珍藏的国家记忆。

历史不会褪色,记忆亦不会沉默。当我们翻开这些资料,仿佛能听到当年的引擎轰鸣与誓言回响。它们不仅讲述战争,更映照出人性深处的光亮——忠诚、牺牲、友情,和一种深深的相信:正义值得托付,和平值得守护。

(本文所有图片版权,归属美国国家档案馆。《国家记忆》策展团队经申请,获准复制相关图片供展览、画册及相关宣传推广使用。本刊获策展团队授权刊登,谢绝第三方转载。)

1945年6月13日,中国南宁,一群中国民工和中美士兵携手将一架C-47 型运输机拖出充满泥浆的炸弹坑,该机场刚刚从日军手中夺取。

1943年6月30日,在中国的某地——在中国某处先进的美国机场,一名美国兵和一名中国战士并肩作战,将仇恨的子弹射向来袭的日本轰炸机。来自科罗拉多州的伯奇(W.E. Burch)中尉是一名无线电高射机枪手,负责守卫机场附近唯一的空袭预警岗哨。在这次空袭中,美国人对准空中15架日本飞机和10架“疑似敌机”开火。

1942年6月25日,很多中国飞行员在自己的国家已参加过多次战斗飞行,在新英格兰某处的东部空军基地,他们接受高级的飞行操作指导。这些飞行员的年龄在21至30岁之间,胸前都佩戴金色的少尉徽牌。罗伯特•尼古拉斯(Robert M. Nichoks) 中尉給许(W.S. Hsu)中尉最后一分钟的叮嘱。

一群中国小孩挤上一辆吉普车,围绕在一名美军身边。他们是在挥舞彩旗欢迎第一支由印度列多沿史迪威公路开来中国的车队,也是在欢庆终于突破日本对这条公路34个月的封锁。这支具有历史意义的第一车队是众多盟国车队中的一支,到达目的地昆明。从这里开始,史迪威公路与中国内陆公路网对接,通向自由中国的四面八方。

1944年10月24日,在云南怒江前线,在他的小帐篷“家”中,加州洛杉矶的通信兵摄影师乔治• 寇科瑞克(George L. Kocourek) 技术军士正在给美国的家中父老写信;名叫“明克(Mink)”的中国小朋友在一旁静静地阅读杂志。

1943年4月12日,在华美国士兵与他们收养的缅甸孤儿在一起玩耍。左起:阿肯瑟州的斯梅特中尉(Lt. G.C. Smythe)、罗素 •怀特军士(Sgt. Russel V. White),加州的威廉姆•布兰宁军士 (Sgt. William E. Browning),路易斯安那州的威廉•德军士(Sgt. William P. Lord),以及犹他州盐湖城的包尔顿中士(Corp. K.J. Poulton)。

1944年9月18日,这个中国男孩和美军士兵都喜欢大自然,他们俩在中缅印战区某处的军队饭堂上方的鸽子笼里面,查看由美军饲养的鸽子。这名美军士兵是来自纽约的二等兵汤尼•卡诺尼克(Tony Canonico),在美国家乡喜欢养鸽子,并把这种爱好带到了前线。

援助中国建设机场的洛克伍德(Lockwood)少校给中国的姑娘们发糖果,以鼓励她们的劳动热情。

1944年10月15日,西雅图的切斯特•迈科古若(Cheaster McGraw)向一群中国士兵讲解美式足球(橄榄球)。

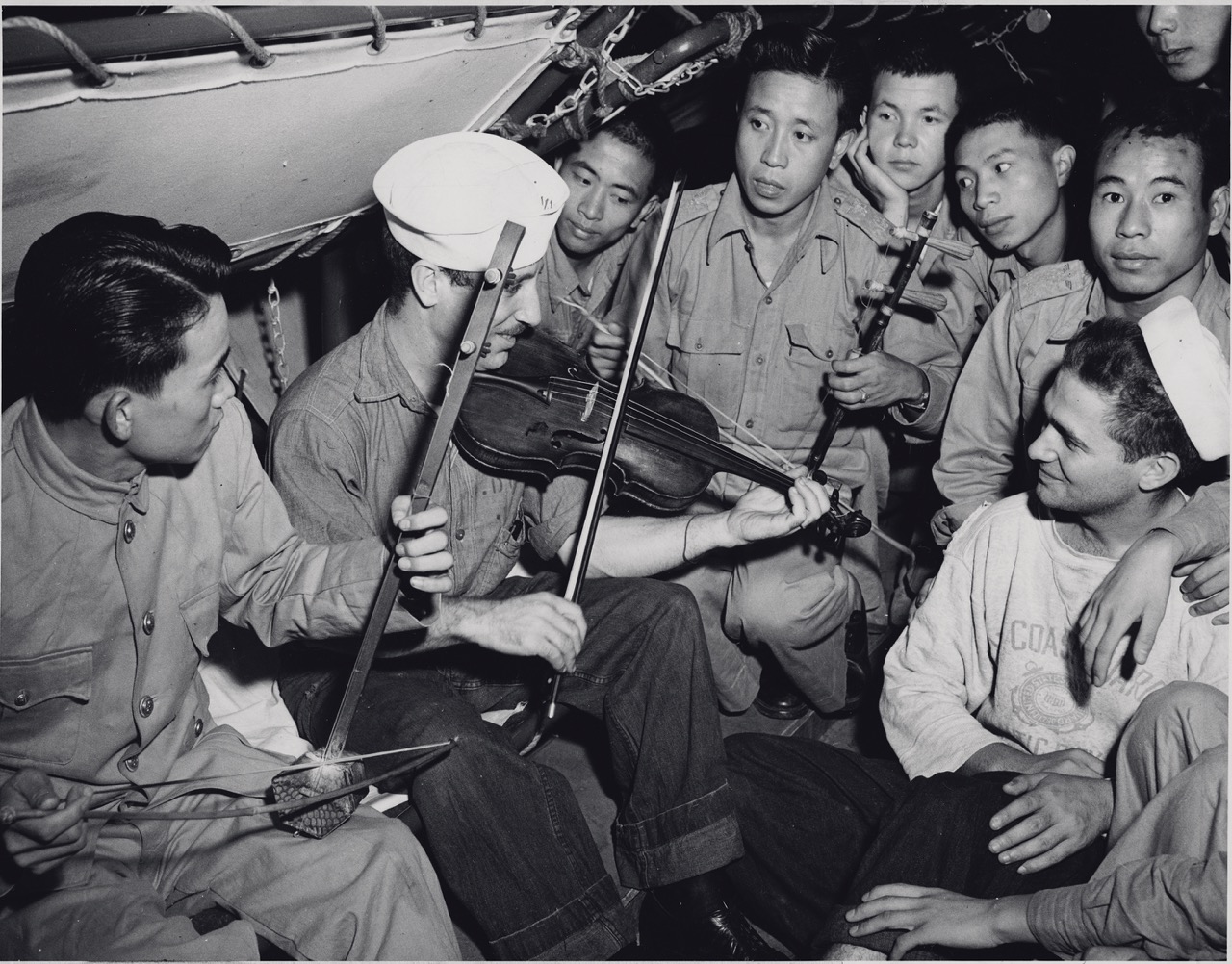

1944年9月8日,在靠近印度的一艘美国海岸警卫队的运输船上,一位船员在拉小提琴,两名中国士官在拉他们的二胡为大家提供娱乐。中国士官们正在前往美国接受先进的领航和轰炸战术训练的途中,他们其中有很多人巴经服务于中国空军多年,也经历了在中国内陆、缅甸、日军占领下的台湾上空的许多战斗任务。

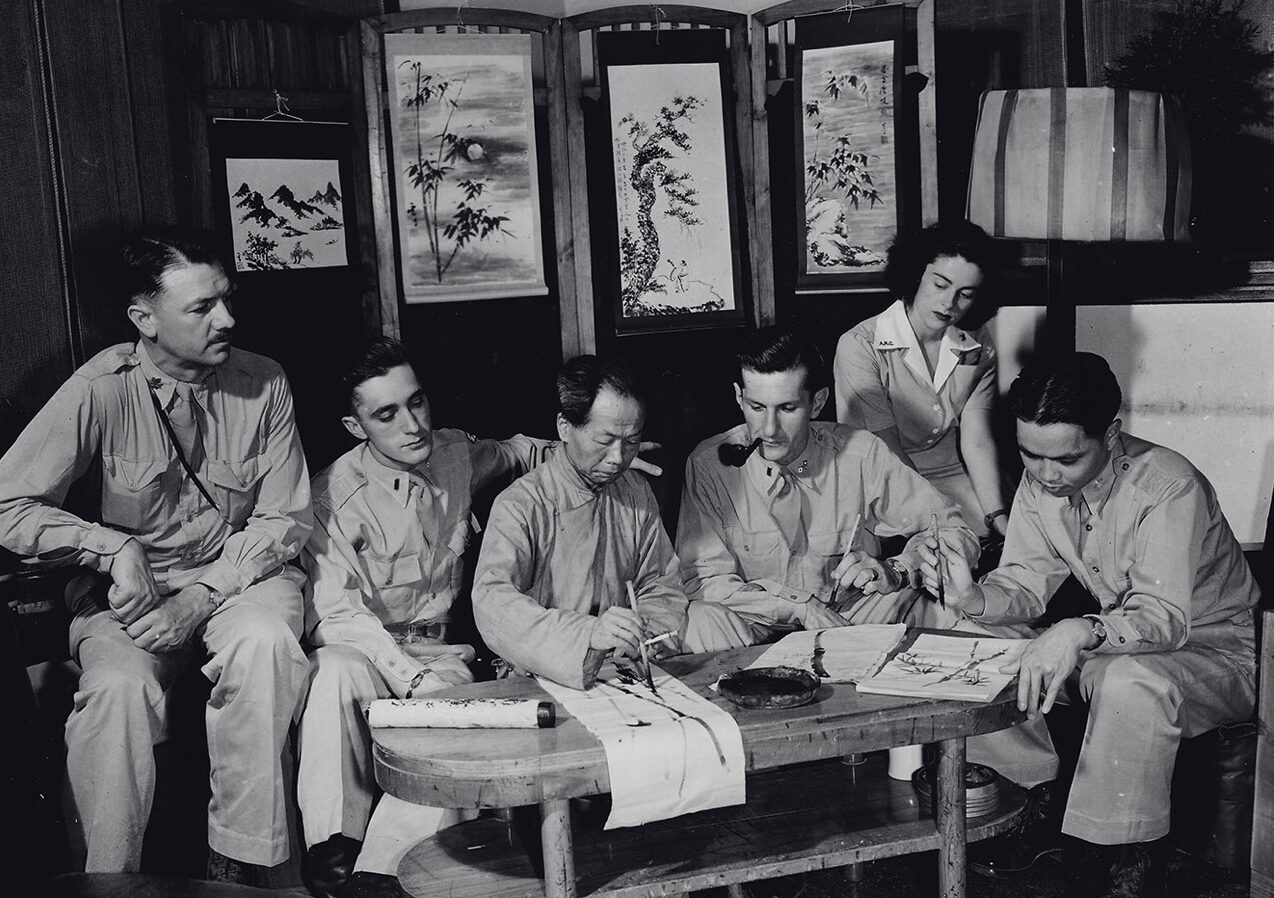

1945年4月26日,在中国昆明的美国红十字会“城市俱乐部”举办的各类活动之一,便是由原上海主席董教授开办的中国画学习班。照片所示一群学习中国水墨画技法的美军,左起:来自得州博克纳孤儿院的罗伯特•博克纳(Robert C. Buckner)中校、宾夕法尼亚州的科米逖• 亚当(Kermit Adam)少尉、董教授(S.M. Dong)、俄勒冈州的尤金• 卡拉汉(Eugene J. Callaghan)中尉、美国红十字会的纽约人安•德蓝妮(Ann Delaney)小姐、夏威夷州的威廉姆•林(William C.W. Lum)少尉。

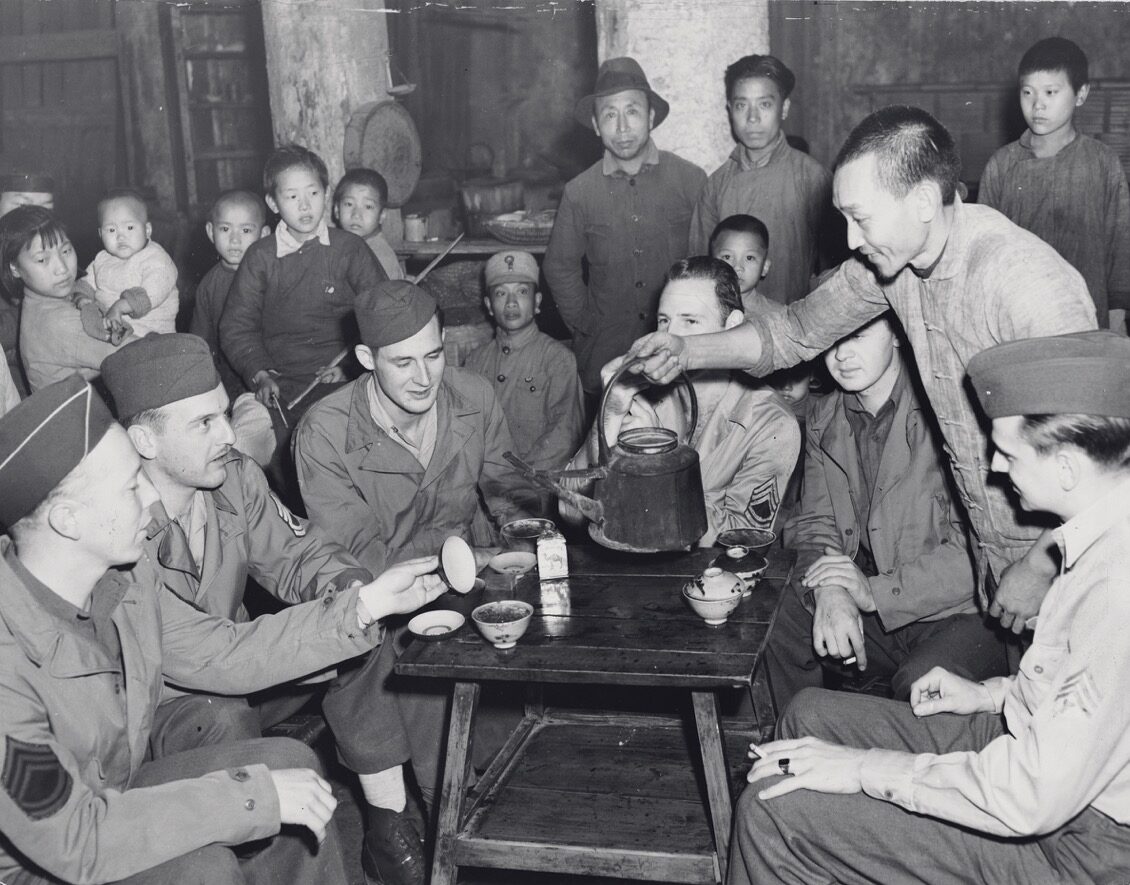

美国士兵们在基地旁边的中国茶馆里坐下来品茶点,一群中国小孩和士兵们在一旁围观。

关于美军第164通信摄影连

现在人们看到的大多数关于中缅印战场(CBI)的照片,大部分都可以归功于第164通信摄影连。第164连试图讲述CBI的故事,包括社会与战斗两方面。这个连队的历史是那段历史的重要组成。

该连第一批成员于1943年12月到达CBI战区。此后他们几乎驻扎在从加尔各答到重庆的每一个站点。他们必须穿越战区,与其他部队一起从雷多公路开拔,直至史迪威公路通昆明。比如,来自纽约的维克多·D·索洛(Victor D. Solow)曾经顶着烈日,在一座山顶上苦等四天,只为拍摄第十四航空队的P-40战机对敌军进行扫射的全景画面。威廉·布朗(William Brown)常年在丛林中拍摄,几乎成了“森林之子”。汤米·阿梅尔(Tommy Amer)来自洛杉矶,是华裔美国人,作品被众多主流媒体转载。

第164连的高级军官包括赫伯特·里德上尉(Capt. Herbert Reed,亚特兰大)与戴夫·伯曼上尉(Capt. Dave Burman,俄亥俄)。在中国,摄影条件简陋,泥砖搭建的简易建筑常被用作“暗房”。但一图胜千言。CBI战区数千张照片背后,是摄影兵们用鲜血、汗水和泪水调制出的显影液。

下次再看到CBI战区老照片,请铭记这些“咔嚓军团”(Click Corps)的英雄们。——李·巴克尔(Lee Barker)(前第164通信摄影连成员)

关于美国国家档案和记录管理局

美国国家档案和记录管理局(NARA)是联邦政府独立机构,1934年成立,总部位于华盛顿特区,负责收集、保存并公开联邦政府记录。其馆藏包括135亿份文件、4000万张照片、1000万张地图和图纸,以及835TB电子档案。

在成立前,各机构自行保存记录,常因火灾、水灾等而毁损。1926年国会批准建馆,1934年通过法案正式设立NARA,首任馆长为康纳(Robert D.W. Connor)。机构曾归属GSA,1984年重新独立。为解决空间不足,NARA设立了多个区域馆,并在地下扩建保存设施。(信息来自wikipedia)