撰稿|维罗

作为与纽约大都会艺术博物馆、华盛顿国家美术馆并称的“美国三大博物馆”之一,芝加哥艺术博物馆(Art Institute of Chicago,下称 AIC)总显得有点“画风清奇”。它不像人们印象中那种庄严厚重的博物馆,反而自带一股清新的学院气质,思路灵动、现代性十足,还时不时抛出点“惊吓”。

如果说大都会是百科全书型巨兽,国家美术馆是古典正统派,那AIC更像是一个穿着学院毛衣、脑子里塞满奇思妙想的先锋艺术家——不太照规矩出牌,却总能刷新你对艺术的想象。

坐落在芝加哥密歇根大道上的芝加哥艺术博物馆。 图/Shutterstock

“美国的心脏”芝加哥

很多人认识芝加哥,靠的是罪恶都市传说、NBA比赛,或者一场场冻到人裂开的冬季风雪。但别忘了,作为美国的第三大城市,它曾是美国工业革命的引擎、交通网络的中枢,也是现代城市规划和建筑史上的“卷王之城”。从19世纪后期开始,它就被称为“美国的心脏”——因为所有通向未来的铁路、商品与思想的迸发,都绕不过它。

1871年,一场大火几乎将整个芝加哥烧成废墟。但这座城市的修复和进化能力显然远超预期:不到二十年,摩天大楼开始拔地而起,现代化街区迅速成型。到19世纪末,芝加哥一度成为全美高楼最多的城市,“芝加哥建筑学派”在这场城市重建中悄然成形,没多久,这座城市就成了全球建筑师们心中的“朝圣之地”。

1879年,芝加哥艺术博物馆与芝加哥艺术学院(School of the Art Institute of Chicago,简称 SAIC)一同成立,前者负责收藏展示,后者负责教学研究,组成了美国艺术界最知名、也最默契的一对“文艺双子星”。

芝加哥艺术博物馆内部。图/artic.edu

为了迎接1893年的世界哥伦布博览会,AIC决定在密歇根大道上建造一座更具代表性的永久馆舍。新馆采用古典对称结构和白色石材立面,简洁优雅、光洁洁白,完美呼应了那场博览会主张的“白城”(White City)美学——所谓“白城”,指的正是博览会主展区统一采用的新古典风格建筑,刷上白色石膏、整齐对称,到了夜晚在灯光照耀下闪闪发光,整座芝加哥仿佛变成了漂浮在文明幻境中的理想之城。

1893年5月1日,博览会开幕,AIC大楼也随之对公众开放。

随后AIC在第一任校长Charles L. Hutchinson的推动下,很快从服务教学为主成长为一座面向公众、运作独立的专业艺术博物馆。到了20世纪中期,它已经是美国最具影响力的艺术机构之一。

如今,这座坐落在芝加哥市中心、毗邻千玺公园和密歇根湖的白色建筑,不仅是城市美学的象征,也始终与这座城市一同扩容、生长。从1958年起,AIC分别在1962年、1970年和2009年完成四次重要扩建,如今总面积仅次于纽约大都会艺术博物馆,是全美“块头”第二大的艺术博物馆。

观众在乔治·修拉的《大碗岛的星期天下午》前驻足。图/artic.edu

AIC墙上的美国时代精神

如果说大都会的标签是“量大管饱”,那AIC就是“选品严苛”。目前,它的公开数字化馆藏已超过12万件,实际藏品数量可能接近30万——从公元前3000年的古埃及陶罐到今天的波普艺术,时间跨度堪比人类文明年表。在这里,绘画和雕塑是主角,建筑、摄影、工艺、纺织等也都不缺席,地域上更是横跨欧亚非美。

但如果只能挑一个关键词形容AIC,那大概是:印象派全明星现场。

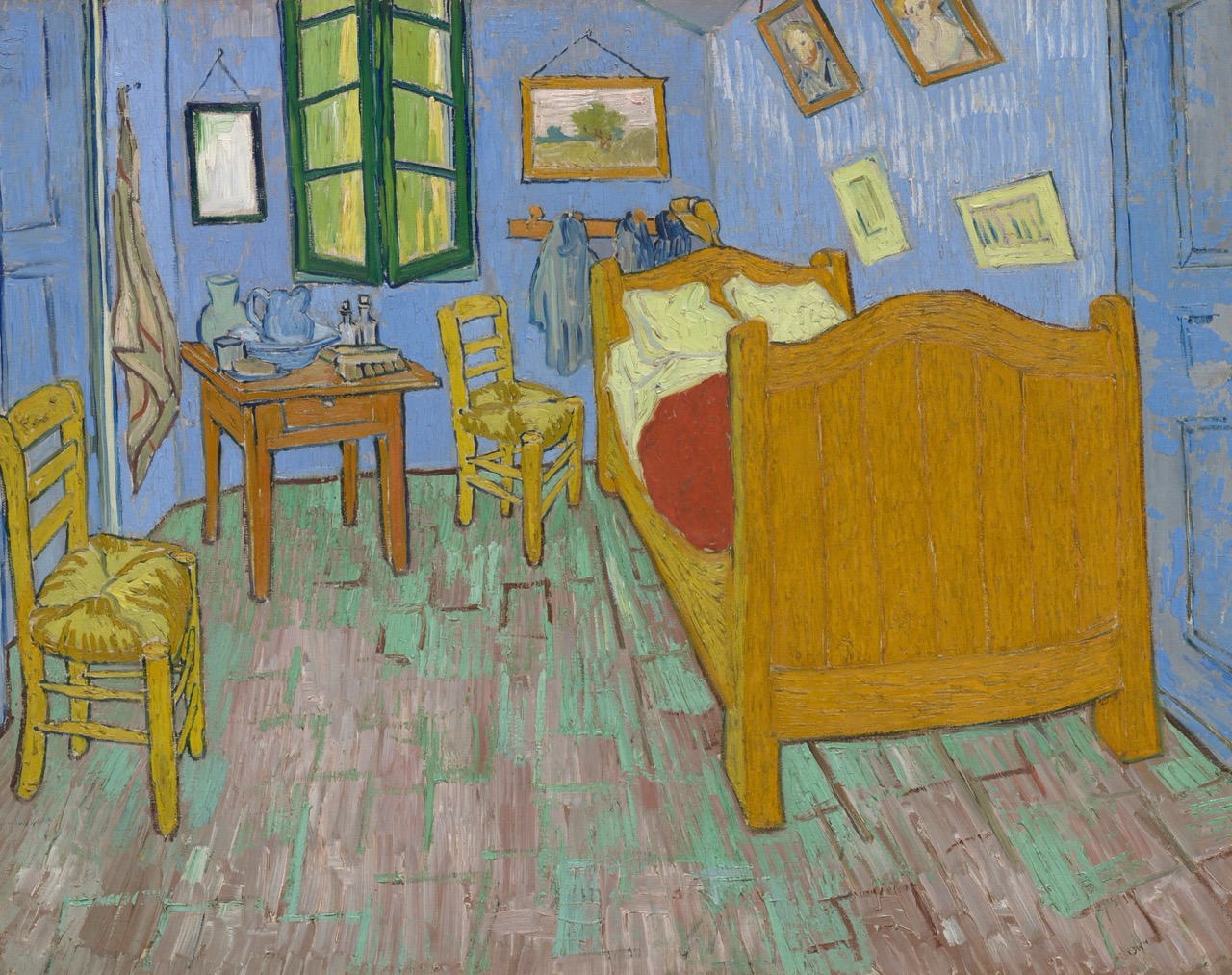

乔治·修拉的《大碗岛的星期天下午》在这里,是那种一走进展厅就被“整面墙镇住”的存在。芝加哥馆藏的莫奈《干草堆》多达六幅,雷诺阿的《阳台上的两姐妹》、梵高的《在阿尔的卧室》,还有卡耶博特的《雨天巴黎的街道》都赫然在列——而这幅“巴黎雨天”最近还外借去了洛杉矶盖蒂中心,等六月带着新展《Gustave Caillebotte: Painting Men》回家,大概又会迎来一波打卡热潮。很多人说全美三大馆都有印象派,但论厚度和系统性,AIC可以说是全美最强,没有之一。

梵高《在阿尔的卧室》图/artic.edu

卡耶博特《雨天巴黎的街道》图/artic.edu

当然,它不止于印象派的柔光滤镜。毕加索蓝色时期最重要的代表作《老吉他手》、超现实主义艺术家达利的代表作《带抽屉的维纳斯》、安迪·沃霍尔为伊丽莎白·泰勒创作的《Liz #3》,还有更前卫的当代艺术、观念艺术也都在列。这里的“经典”不靠年龄,而靠张力。

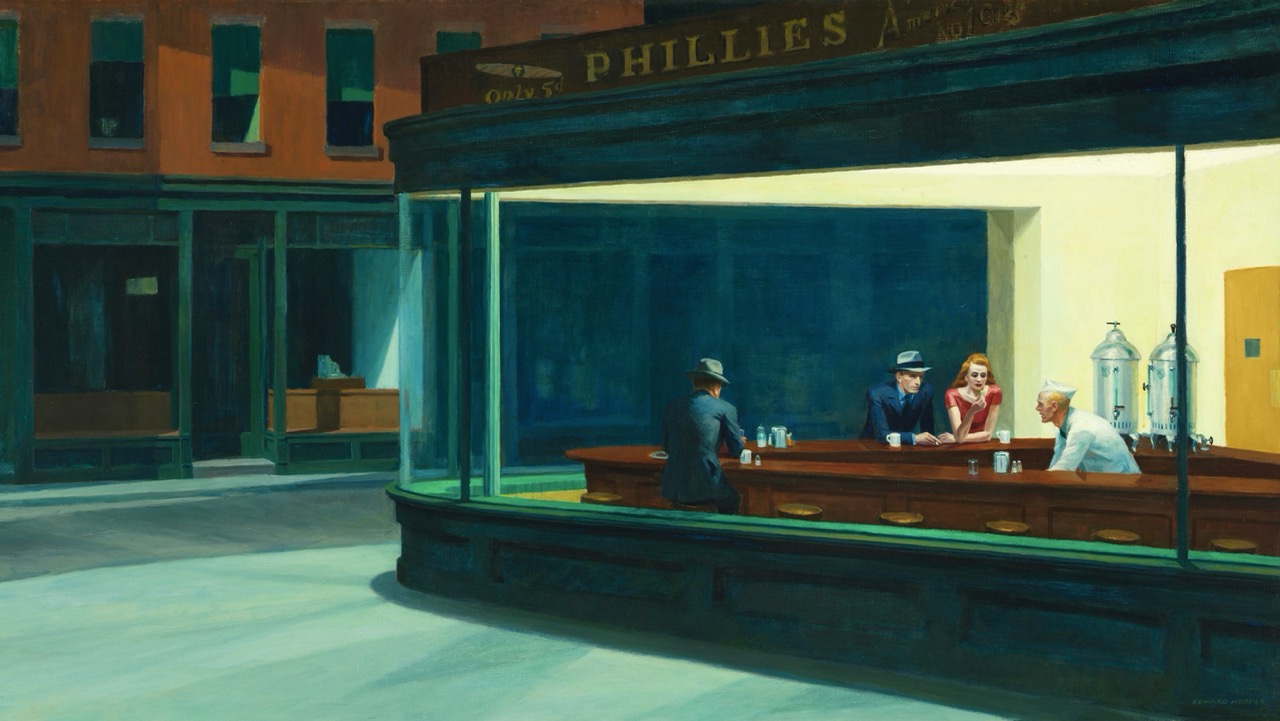

而当把镜头转向美国本土,AIC也稳占了艺术史C位。格兰特·伍德的《美国哥特式》、爱德华·霍普的《夜鹰》(又译《夜游者》)、玛丽·卡萨特的《洗浴》都在这里安家。这些经典作品构成了一张属于美国的“时代心理地图”:夜鹰里三个被灯光隔开的顾客各自沉默、神情模糊,是二十世纪现代人孤独的集体意象;那对永远正经得过头的农场夫妻,则成了“美国骨子里的坚硬与禁欲”最形象的注脚;而卡萨特以女性视角描绘的家庭场景,为美国艺术注入了独有的人文温度。

AIC大规模扩充馆藏的节点,正是美国艺术兴起的年代,它顺势成了时代精神的收藏夹。可以说,这些画不只是挂在墙上,而是陪着芝加哥,一起见证了美国现代都市文化的诞生。

爱德华·霍普《夜鹰》图/artic.edu

更让人佩服的是,AIC从不只收藏“被公认的经典”。1913年那场“臭名昭著”的军械库展(International Exhibition of Modern Art)巡展来到芝加哥,带来了欧洲立体主义、野兽派等1300多件前卫艺术,许多作品的“离经叛道”和对经典的亵渎激起了一整座城市的不适。但AIC却悄悄从中买下部分作品,奠定了它日后现代主义收藏的基底。它自称是“现存思想的博物馆”(Museum of Living Thoughts),这不是口号,是它真敢把“争议”收入展柜的胆识。

除此之外,博物馆里15到19世纪的欧洲古典画作也别错过。它们不一定是“爆款”,但背后往往藏着宗教、贵族与革命的故事。只要你肯在那幅画前多站一分钟,它就能把一个时代从画布里慢慢讲出来。

玉龙佩,战国时期,约公元前350-280年。图/artic.edu

与亚洲艺术的一百年

很多人走进AIC的第一站,其实就是亚洲展厅。沿着密歇根大道大门进入,穿过问讯处向前走,一头撞进来的,便是一片静谧的玉石、铜器与佛像——AIC超过3.5万件亚洲艺术藏品,其中中国文物不仅数量可观,更有不少堪称美国中西部的重量级文物担当。

早期的亚洲艺术收藏,要从一位名字出现在芝加哥艺术史多个章节的赞助人说起:克拉伦斯·白金汉(Clarence Buckingham)。他是浮世绘的狂热收藏者,生前就将藏有1400余件的日本版画借予AIC,1913年去世后更悉数赠与博物馆,为AIC亚洲馆奠定了第一块基石。

而真正让中国文物系统进馆的关键人物,则是德裔汉学家贝特霍尔德·劳弗(Berthold Laufer)。他在20世纪初多次赴中国考察,尤其对商、周、秦、汉时期的艺术兴趣浓厚。他不仅收藏有方,更深刻影响了芝加哥富商们的收藏审美。比如赞助人凯特·白金汉(Clarence的妹妹),就是在劳弗的建议下建立了一批青铜器收藏。据统计,白金汉家族一共向AIC捐赠了约400件战国时期的青铜器。

玉琮,新石器时代,良渚文化。图/artic.edu

南宋吉州窑白釉游鱼花卉罐。图/artic.edu

如今的中国馆藏已极为丰富:从良渚文化、石家河文化、商周战国时期的青铜与玉器,到唐三彩、宋元青瓷、明清青花,以及传统书画与佛像雕刻,门类之齐全可与一线大馆比肩。

其中玉器收藏最为亮眼,以早期至汉代为核心,藏品数量超过1000件,质量稳定、学术价值高。例如:新石器时代良渚文化的玉琮、战国晚期的玉龙佩、商代出土的玉鸮等,都是镇得住场的“硬货”。

陶瓷类藏品同样不容小觑,宋、元、明、清各代皆有精品。像宋元之际的耀州窑青釉印花碗,纹饰细腻、釉面温润;南宋的吉州窑白釉游鱼花卉罐,图案灵动、釉色清雅;元代的青白瓷“太平有象”香插则小巧典雅、寓意吉祥,都让人在细节中看到时代的美学脉络。

就这样,在AIC待上一整天,走出展厅时你会发现,AIC藏的不只是东西方的艺术史,更是一座城市如何理解世界、理解他者的一百年。

玉鸮,商,公元前13~11世纪。图/artic.edu

耀州窑青釉印花碗,宋元之际,约公元13~14世纪。图/artic.edu

元代青白瓷“太平有象”香插。图/artic.edu

参观信息

开放时间:

周一、周三、周五至周日:11:00-17:00

周四:11:00-20:00

周二闭馆

两大主要入口:

密歇根大道入口:111 South Michigan Avenue, Chicago, IL 60603

现代馆入口:159 East Monroe Street, Chicago, IL 60603

票价:

成人$32,老年人(65岁或以上)$26,学生$26,青少年(14-17岁)$26,儿童和会员免费

(本文为《美华》杂志原创内容,未经授权不得转载或以其他方式侵犯版权。如有意转载,请与洛杉矶中国文化发展中心《美华》杂志联系。)