撰稿:飞晨

图片:Shutterstock

2025年的美国高校申请季,注定被写进教育史的注脚里。这不仅是平权法案终止后的首个完整申请周期,更是在人工智能浪潮、通货膨胀压力与大学财政缩紧的多重背景下,顶尖名校重新定义“理想学生”的关键一年。

从哈佛、耶鲁到斯坦福、芝加哥,再到南部的杜克、西岸的加州大学系统,Top 50名校在招生政策上的微调逐渐累积成风,折射出的是美国高等教育的深层变革。对于华裔家庭和申请者而言,这种变动既是挑战也是转机,关键在于,能否读懂风向,提早布局。

哈佛大学路标。

标化成绩的回潮

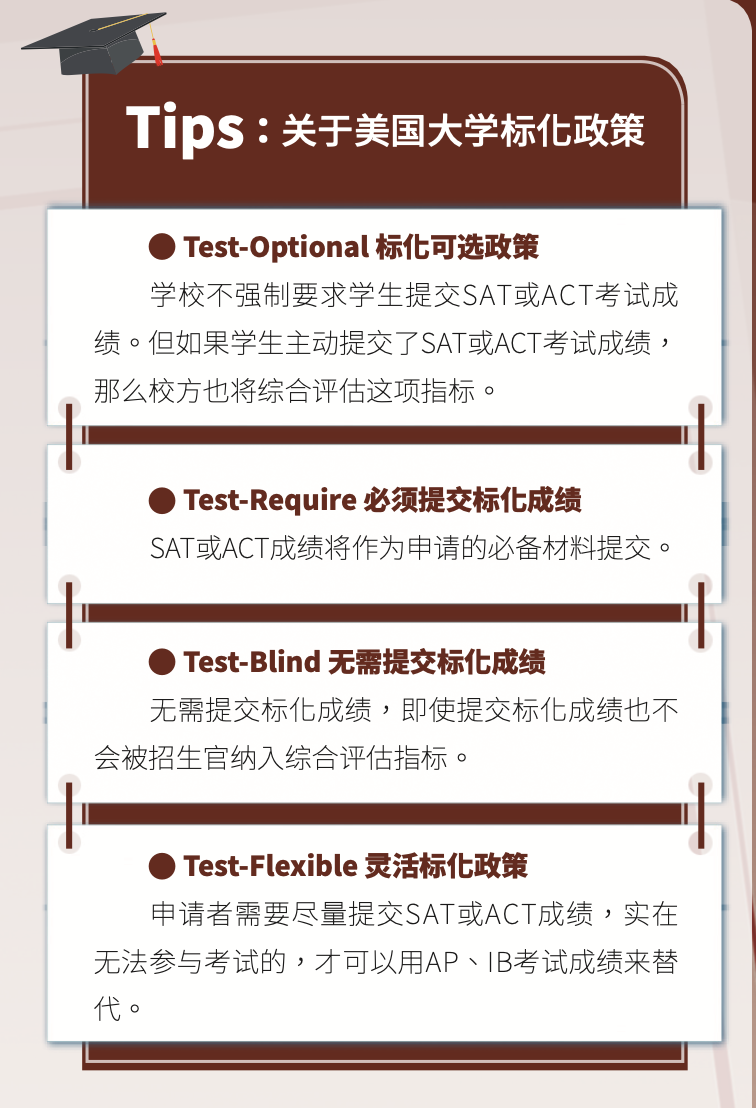

在一片Test-Optional(标化可选)大潮中,部分名校却反潮流而行。

2024年起,耶鲁、达特茅斯、布朗等陆续宣布恢复标化成绩要求,麻省理工亦紧随其后。尽管,哈佛和斯坦福在2025年的秋招中仍维持了“标化可选”政策,但两所院校已计划在接下来的两个招生周期内恢复对标准化考试成绩的要求,其他多所高校也将陆续跟进。有研究显示,即使申请的是仍保留“标化可选”政策的学校,主动提交SAT/ACT的学生占比,也在逐年回升,且平均分数稳定维持在顶尖水平。换句话说:选择提交的学生,更像是在暗示“我敢交,是因为我有底气”。

即使申请的是仍保留“标化可选”政策的学校,主动提交SAT的学生占比也在逐年回升。

不过,各校恢复标化要求的原因各不相同。负责SAT和AP考试的大学理事会(College Board)坚持认为,标准化考试能够衡量学生是否具备大学学习所需的学术准备,应继续作为申请评估的重要部分。而在竞争激烈的高校中,招生委员会发现“标化可选”政策本身也产生了一种新的不公平,因为目前尚未找到可以完全替代考试成绩的评估工具。

目前,八大藤校中,除哥伦比亚大学永久实行标化可选政策,以及普林斯顿和宾夕法尼亚大学尚未更新2026年秋招标化要求外,其余五所藤校均已要求申请者提交标化成绩。这说明标化成绩又重新成为了申请的关键因素之一。

2025年的美国高校申请季,注定被写进教育史的注脚里。

“多元”与“第一代”

2024年6月,美国最高法院裁定废除高校招生中的“平权法案”(Affirmative Action),这一判决迅速影响了2025申请季。各大藤校虽不再允许基于种族进行招生倾斜,却纷纷加强了对“First-Gen”(第一代大学生)、低收入家庭(Low-Income)、农村或资源稀缺地区申请者的偏好。这些举措明确地释放出一个信号,招生办正试图寻找“地图上被忽视的角落”。

根据“Common App”(通用申请系统)2025年3月发布的关于大一新生申请趋势的报告,来自多个弱势群体的申请人数增长速度显著加快,包括拉丁裔申请者(增长13%)、非裔申请者(增长10%)、第一代大学生申请者(增长13%)以及低收入家庭申请者(增长9%)。来自美国通常代表性不足的州,尤其是农村地区的大学申请数量也出现了显著增长。

耶鲁大学校园。

与此同时,招生官对于“语境”的理解也愈发深入。他们不再只看GPA和课程难度本身,而是更关注学生在何种资源背景下取得这些成绩。例如,同样修了5门AP课程,一名来自纽约精英私校的学生与一位来自内布拉斯加农村高中的学生,其“含金量”在招生官眼中是不同的。这背后的转变,源于招生系统中日益强化的“公平视角”,学生是否在其所处环境中最大化了机会。

招生官希望在没有“精英继承”路径的学生中,发掘有潜力、有韧性的候选人。这对于传统意义上“高分但背景平凡”的华裔学生而言,是机遇、更是挑战。以前,“竞赛+标化+学术”的三板斧模式如今已不能完全博取招生官的青睐。申请者还需要找到新的“故事入口”,讲述自己的教育旅程与社区影响力,而不仅仅是展示技术能力。

此外,越来越多高校在“补充文书”中设置开放题目,其目的,也是鼓励学生说明他们的教育资源可及性。某种程度上,这既是鼓励“自证背景”,也是在招生官“语境分析”的辅助机制下,拓展更平衡的甄别方法。

哥伦比亚大学校园。

热门专业之下:内卷更深,筛选更精

科技快速发展带来的,不只是AI课程在高中课堂的普及,也让一些名校的计算机科学、统计学、电子工程等专业的录取率降至冰点。MIT、卡耐基梅隆、加州理工等名校在STEM方向的审核越来越细致,申请者不仅需要在课业上表现卓越,更需要证明自己“真正懂技术”与“能够解决现实问题”。

一个趋势是,作品集正逐步成为理工类专业的“隐性门槛”。大学更愿意看到申请者是否有过独立项目、是否能将代码转化为产品、是否具备团队协作与迭代能力。相比之下,单一的AMC奖项(American Mathematics Competitions,即指一系列面向中学生的数学竞赛) 、刷题能力已不再是“入场券”。

芝加哥大学校园。

商科与经济类专业亦呈现出“文理交叉”的筛选标准。沃顿、芝加哥、斯坦福商学院所属本科项目不再单一看重商业建模能力,而更偏好那些展现“系统思考力”与“公共责任感”的申请者。社区调研、非营利项目、社会影响力,正在替代纸面分数成为亮点。

另一个值得关注的趋势,是“跨学科”导向在高等教育中的加权发展。虽然在本科阶段这一趋势尚未全面展开,但在研究生招生中,已有所体现。例如,芝加哥大学推出的跨学科硕士项目“Computational Social Science”成为热门选择。该项目融合了社会科学与数据科学,致力于培养学生运用大数据分析、机器学习与建模方法,解决社会学、政治学、经济学等领域中的复杂问题。它既要求扎实的编程能力,也强调对社会科学的深入理解。这样的课程设置预示着:未来的精英教育,或许将不再以“专业”为导向,而是转向以“议题”为核心。

未来申请人不妨以“项目型成长”为思路,构建自己的申请图谱。

非竞赛型申请者:如何建立个人叙事?

在“千人一面”的竞争格局中,那些无法依靠竞赛获奖冲刺的申请者,反而在文书和叙事维度有更大发挥空间。名校在反复强调“holistic review”的过程中,越来越希望看到学生本人的“认知成长”和“独特声音”。

真实、具体、有层次的个人故事,成为突破标准化筛选的关键。

例如,一位华裔男生并未参加任何夏校,也无全国性奖项,但他在疫情期间组织小区老人网络辅导项目,帮助他们预约疫苗、使用Zoom进行家庭联络。他以此为线索撰写主文书,强调技术如何服务人与人之间的连接,成为吸引招生官的亮点经历。

再如,一位来自低收入家庭的华裔女生,以自己在唐人街小餐馆打工的经历为引,讨论移民家庭中代际沟通与文化身份问题,也可以成功被知名大学录取。

这些案例的共通点是叙述中带有情感、冲突与思考,而非“展示自我优秀”式的公式化套话。

此外,招生办越来越强调“持续性”与“真实性”的识别机制。突击性的夏校申请,短期内堆砌的志愿经历,往往难以打动招生官,而那些从初中或高一就开始积累的项目,无论是否拿奖,反而更能体现学生的初心与长期动力。

一些专家建议,未来申请人不妨以“项目型成长”为思路,构建自己的申请图谱。首先,从兴趣出发,选定一个主题(如气候变化、城市设计、教育公平等),然后,结合校内资源与社区实践形成可量化成果(研究报告、社群运营、线上讲座等),最后,再通过文书将这个成长路径讲述清晰。

斯坦福大学校园。

策略建议:用有限资源实现差异化竞争

面对招生趋势与评估标准的变化,未来申请人可从以下方面着手:

重建“兴趣轨迹”而非活动清单。与其参加十个零碎社团,不如围绕一个主题(如环境、健康、语言、技术),展开长期性投入与产出。

推荐信早布局,深合作,不要等到高三才请老师写推荐信。提前建立互动,让推荐人了解你课内外的多面性格与成长变化,是写出个性化推荐信的前提。

文书反复打磨,拒绝模板化。写文书要像写散文,要有温度、有视角、有独特性。招生官读的不是简历再版,而是思想和语言的碰撞。

充分使用大学平台与访校资源。通过官网、线上宣讲、招生官博客等,精准提取各校文化差异与招生关注点,有助于在“Why School”类小文书中体现契合度。

美国大学的录取标准从来不是一把尺子,它是不断折射社会结构、教育理念和文化趋势的镜子。

利用校外免费资源搭建学术补充力。如Coursera、edX、Khan Academy、MIT OpenCourseWare等,都是资源有限学生强化背景的绝佳渠道。

参加项目型夏校胜过“名气夏校”。很多学生一味追逐哈佛、耶鲁夏校的光环,却忽视了项目内容本身。而那些密度高、产出明确的夏校,往往更能提供深度支撑。

风在变,选择也应随之变化。

美国大学的录取标准从来不是一把尺子,它是不断折射社会结构、教育理念和文化趋势的镜子。在2025这个节点上,变化比往年来得更密集,但也更透明。

对华裔学生来说,这既是一次话语权的再分配,也是自我定义的机会。比拼的不只是谁更高分,而是谁更早认识自己、谁更能讲述自己、谁更敢用自己的方式发出声音。

而未来,属于那些能够把“教育”转化为“影响力”的年轻人。

(本文为《美华》杂志原创内容,未经授权不得转载或以其他方式侵犯版权。如有意转载,请与洛杉矶中国文化发展中心《美华》杂志联系。)