撰稿|胡晓娟

1974年春天,陕西临潼西杨村,农民杨志发在骊山脚下打井时,突然挖出一堆陶俑碎片,经考古学家袁仲一及团队拼凑后,显露出身披铠甲的武士形象。这一铁锹偶然的叩击,就此敲开了一个沉睡两千年的地下世界,不仅让一支由陶土铸就的帝国军团重见天日,也揭开了中国考古史上最震撼的篇章——秦兵马俑考古,并从此开启了一场跨越半个世纪的文明解码之旅。

五十年间,秦俑考古发掘工作从零星碎片到系统研究,历经军阵初现、陵园全貌渐明、彩绘保护、科技留真等等阶段,每一次突破都在重塑世人对秦代军事、科技与文化的认知,更成为中华文明连续性、统一性和创造性的生动证明。

秦始皇兵马俑。图/CNSphoto

叩启地宫:两千年文明重见光明(1974-1980)

在春天的这一声叩击之后,1974年7月,国家文物局组建专业考古队,正式开启秦俑的考古挖掘工作。

在首期试探性发掘中,勘探揭示了一个面积约为13260平方米的矩形军阵,被命名为一号坑。在1974-1977年间的首批挖掘中,一号坑出土了800件武士俑士兵、100多匹陶马以及18辆木质战车。陶俑面部特征各异,表情逼真,发髻、甲胄细节精确至毫米,体现了秦代高超的雕塑技艺水平。至此,一个规模宏大的秦代地宫和陪葬军阵终于现世,虽然还仅仅是冰山一角。

在一号坑的后续挖掘中,另有出土剑、矛、弩机等青铜兵器和铁器若干,预计最终将达到6000 -7000件文物。这支队伍阵容整齐,装备完善,前锋、侧翼、后卫层次分明,再现了秦军“坚若磐石”的战术体系。考古学家还在陶俑身上的隐秘处发现了铸造工匠们铭刻的姓名,这同时也印证了《考工记》中“物勒工名,以考其诚”的军工管理制度,成为秦代工艺者质量监管的实证。

1974年发现兵马俑的陕西临潼农民杨志发(摄于1998年3月)。图/Newscom

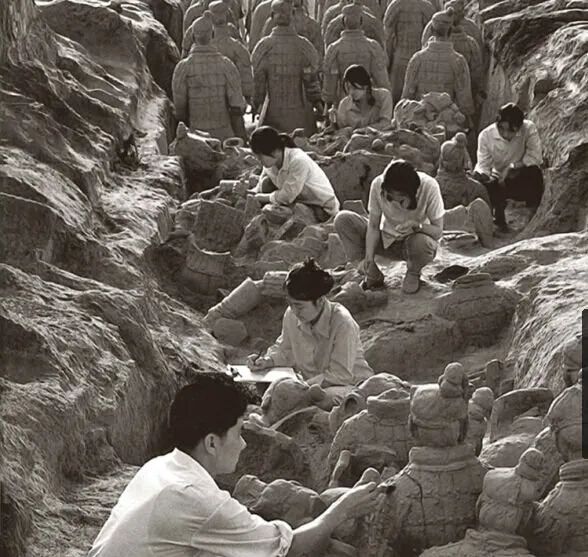

1978年,考古人员正在小心翼翼地发掘兵马俑。(资料图片)

1979年,在地宫遗址上建立的“秦始皇兵马俑博物馆”正式开放,秦兵马俑从此成为世界瞩目的考古奇观和文明坐标。

1980年,陵园西侧又出土了两乘铜车马,以其0.5毫米厚度的青铜铸造、7500余个零部件的精密组合,被誉为“青铜之冠”。其中二号铜车马的伞盖直径1.22米,厚度仅0.1-0.4厘米,经专家鉴定,其技艺运用了失蜡法、错金银等复杂工艺,是秦代冶金技术的巅峰,其车制结构与《后汉书·舆服志》记载完全吻合,这两件文物也成为研究秦代舆服制度的活化石。

然而,70-80年代考古技术局限,刚刚出土的陶俑彩绘因环境骤变而迅速褪色脱落,生漆层因为失水而变得卷翘,考古学家们只能眼睁睁看着色彩消逝,无法保持陶俑最真实的一面。就像考古专家袁仲一所回忆的那样:“我们像抢救伤员般争分夺秒,却仍难留住那片斑斓。”

2015年4月30日,兵马俑二号坑第二次发掘启动。图/CNSphoto

体系重构:从单一发掘到多维认知(1980-2000)

80年代,兵马俑二号坑、三号坑相继发现,彻底改变了学界对兵马俑功能的认知。二号坑面积约6000平方米,出土各种陶俑、俑马1400余件,由4个方阵组成,分别为弩兵阵、战车阵、混合(战车、步兵与骑兵)阵和骑兵阵构成的多兵种混合编队,这印证了《孙膑兵法》中“兵胜之术,密察敌人之机”的战术思想;三号坑呈“凹”字形,总面积约500平方米,坑内出土陶俑66件,还有鹿角和占卜器具,指向秦代的军祭制度。

1987年,秦始皇帝陵及兵马俑坑被联合国教科文组织列入“世界遗产名录”,成为全人类共同的文化遗产。

1994年,兵马俑考古工作第一次发现秦代“科技与艺术的交响”——考古人员在彩绘跪射俑表面发现了一种独特的紫色颜料,经检测为人工合成的硅酸铜钡,这种需在千度高温下才能制就的颜色,比欧洲同类技术早了整整两千年!更令人震撼的是,陶俑彩绘层下发现了以生漆为底色的“漆底彩绘”工艺,其复杂的层压结构就如同是秦代的“纳米涂层”,这也为后世研究古代有机-无机复合材料提供了珍贵样本。

1990年代,考古人员正在修复陶俑。图/CNSphoto

1998年,通过遥感与地球物理勘探,秦始皇陵的整体布局首次完整呈现:以封土为中心,内外两重城垣构成“回”字形结构,门阙、寝殿、飤官遗址星罗棋布,完美复刻了咸阳宫“象天法地”的宇宙观。其中外城东门遗址出土的夔纹大瓦当,直径达61厘米,其纹样与《吕氏春秋》中“周鼎著饕餮,有首无身”的记载形成奇妙互文。

考古学家也由此逐渐拼凑出秦陵的宏大布局,此后数十年,考古工作从单纯的陶俑发掘转向了陵园的整体研究。陵寝建筑、地宫结构、陪葬坑分布等逐渐明晰,铜车马、石甲胄、百戏俑等珍贵文物相继出土,勾勒出秦代“事死如事生”的丧葬理念与帝国体制的缩影。

在这20年间,彩绘保护依然是考古工作的最大挑战,陶俑彩绘的生漆层与矿物颜料的结合极为脆弱,出土后5分钟内即开始剥落。90年代,中德合作研发出“喷雾渗透法”,初步稳定了陶俑出土的色彩,但技术仍不成熟,考古人员需用竹签、手术刀逐层清理,耗时数月才能完成一尊陶俑的修复。而铜车马的精密结构更令物质的提取难度倍增,数千个如发丝般的青铜链条零件,在修复中稍有不慎即断裂损毁。

2009年6月19日,兵马俑一号坑第三次挖掘现场。图/CNSphoto

科技赋新:从被动保护到永续传承(2000-2020)

到了2003年,陶俑彩绘保护迎来革命性的突破,中德联合团队成功研发“薄荷醇临时固型技术”,通过可控结晶在陶俑表面形成保护膜,将彩绘脱落时间从4分钟延长至72小时,成为国际文物保护领域的标杆技术。

2009年,一号坑挖掘出土的“粉颊朱唇”跪射俑,正是得益于这项技术而完整保存,并使跪射俑面部的中国紫与靛蓝色彩完美复原,至今仍鲜艳如初。

科技创新带来的考古突破不止于此,2012年,考古团队引入高光谱成像与微生物检测技术对一号坑继续挖掘,在放大200倍的显微镜下,考古学家发现陶俑战袍的纺织物印痕每平方厘米经纬线达56×24根,与马王堆汉墓出土的菱纹罗密度相当,证实了秦代纺织业的高度发达。更令人称奇的是,在弩机部件中检测出的铬盐氧化层,其防锈原理与现代的镀铬技术异曲同工,再一次改写世界对冶金史的认知。

彩绘跪射武士俑。图/CNSphoto

彩绘俑头。图/CNSphoto

2020年,陵西1号大墓被发掘,震惊学界。这座面积1900平方米的“帝国第一陪葬墓”中,出土了金骆驼、银骑俑等带有草原文化特征的器物,它们与秦式铜鼎、玉圭同处一室,成为墓主的陪葬品。学界推测,墓主极可能是参与秦灭六国的戎狄将领,这些陪葬品便是秦代从“血缘政治”向“地缘政治”转型的物证。

虽然新技术完美保存了陶俑彩绘的褪色和剥落问题,但新的难题摆在面前:受到湿度和温度波动的影响,陶俑表面可能产生霉菌等微生物侵蚀,温湿度波动0.5%即可能导致彩绘龟裂、腐蚀和变形。而这一难题也即将随着数字技术的进步而被突破。

秦始皇兵马俑二号坑建成展厅,1994年10月正式挖掘。图/CNSphoto

文明互鉴:从文化符号到人类遗产(2020至今)

近些年来,数字技术的发展风起云涌,也成为攻克秦俑受温湿度影响难题的关键。2023年,兵马俑考古工作投入使用了考古应急保护舱,这个保护舱集成了3D激光扫描与温湿度调控系统,能精准调控温湿度,通过分子生物学技术抑制陶俑表面霉菌的活性,让文物出土瞬间即被“数字克隆”。

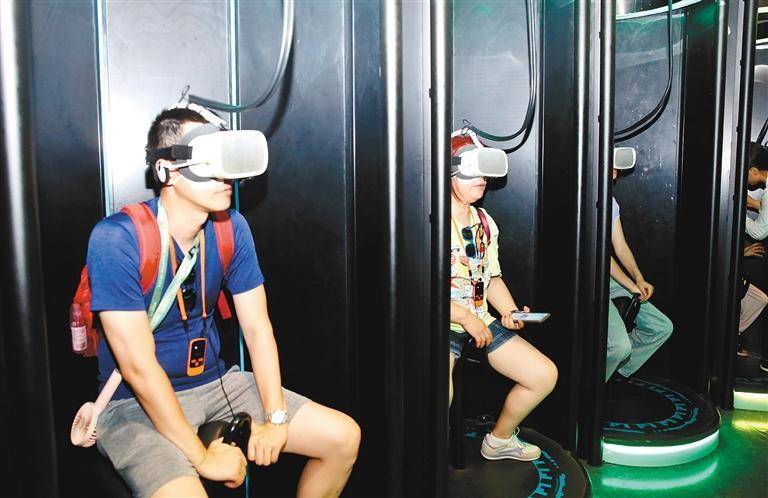

而数字技术也被运用于博物馆游览中,游客只需戴上VR设备,即可目睹铜车马从残片到复原的全过程,或置身在3D重建的秦代军械作坊中,观察工匠如何将陶土塑造成千人千面的秦俑武士。

新技术不仅更好地保护了出土文物,更让中外观众都身临其境般体验到2000多年前一个古代帝国的威严和中华文化的辉煌。秦俑考古五十年间,兵马俑外展足迹遍布49国,在卢浮宫与大英博物馆引发观展狂潮。2019年东京特展中,运用全息投影重现的“秦军阵列”,让日本观众惊叹于“兵马俑竟能如此鲜活”。秦俑已经不仅仅是中国的文化符号,更是属于全人类的文化遗产,这种文化输出不仅展现了文明自信,更促成中法联合开展巴黎圣母院木构修复与秦陵土遗址保护的跨界合作,进行文明互鉴探索研究。

观众在兵马俑VR影院沉浸式观影。

站在秦俑考古五十年的节点回望,这五十年的考古成果,是中华文明连续性的明证——秦兵马俑对后世帝王陵寝制度影响深远,汉代陶俑、唐代壁画墓中的仪卫形象,均可见秦俑传统的延续。这种跨越2000年的陵寝文化及制度传承性,成为中华文明未曾断裂的鲜活例证,已超越单纯的文物发掘,成为中华文明基因解码的钥匙。

那些深埋地下的陶土军团,既是秦始皇“六合为家,殽函为宫”的具象表达,更是华夏文明“多元一体”进程的时空胶囊。当考古人员们在显微镜下观察陶俑彩绘的矿物结晶,在DNA检测中追溯制陶工匠的族源,在虚拟现实中重构秦帝国的运行肌理……实际上是在进行一场跨越时空的文明对话。

正如秦始皇帝陵博物院院长李岗所言:“每一尊陶俑都是活着的史书,它们诉说着统一度量衡背后的制度创新,见证着车同轨、书同文的文化整合,更预示着人类命运共同体的古老智慧。”

未来,随着多光谱扫描解析更多彩绘密码,量子探测穿透地宫迷雾,这场对话必将愈发深邃,而兵马俑考古所承载的,不仅是追寻秦帝国的荣光,更是中华文明对“何以中国”的永恒追问。

(本文为《美华》杂志原创内容,未经授权不得转载或以其他方式侵犯版权。如有意转载,请与洛杉矶中国文化发展中心《美华》杂志联系。)