采访、撰稿:余浅

她曾是广东中山糖厂的一名普通老师,却在时代的浪潮中抓住机遇,成为美国社会学界的顶尖学者;她是美国唐人街的最美“守望者”,以一本《唐人街》颠覆学界认知,重新定义移民社区的潜力与价值;她在异国他乡历经低谷,却以坚韧与智慧书写逆袭传奇;她不仅是一位严谨的社会学家,更是儿子心目中的“女神”。

她就是美国国家科学院和美国艺术与科学院双料院士、加州大学洛杉矶分校社会学与亚美研究学终身讲座教授、亚太中心主任周敏。6月底的洛杉矶,天高云淡,阳光灿烂,年近七旬的周敏教授一身职业装束,笑脸盈盈,浑身上下透出一种不张扬的优雅,一份无需言语的庄重。接受《美华》杂志专访时,周敏说:“社会学的意义,在于让我更好地了解自己,了解社会,了解这个世界,我很幸运成了一名记录者。”

周敏正在接受《美华》杂志专访。郭南 摄

“我本不是社会学人”

周敏并非社会学“科班出身。”1956年,她出生在广东中山的一个干部家庭。作为家中长女,周敏从小乖巧懂事,品学兼优。1972年,周敏高中毕业,进入中山当地最大的一家国营糖厂,担任下属中学的数学和英语老师。“那个时候师资很缺乏,我才16岁,就成了小老师,很多学生年龄和我差不多。”

之后,周敏调入厂宣传科,做起了通讯员,每天到厂里采访和报道工人们的先进事迹。和那个时代的年轻人相比,周敏坦言自己是非常幸运的,不用下乡,年纪轻轻就分配到福利超好的国营大厂工作。她曾想过,自己会在这个工厂干到退休。但20岁刚出头的她或许做梦也想不到,自己未来的人生轨迹,是如此的曲折却辉煌。

1977年,无数人命运的齿轮随着历史车轮的前进发生了急剧变化。当年,听说高考恢复,周敏激动得一夜没睡着觉。在此之前,中山糖厂每年只推荐一两名工人上大学,这对周敏来说遥不可及。那年她利用业余时间发奋苦读了三个多月备考,凭借扎实的基础,顺利考入中国南方第一学府中山大学英语系,成为改革开放后第一批大学生。

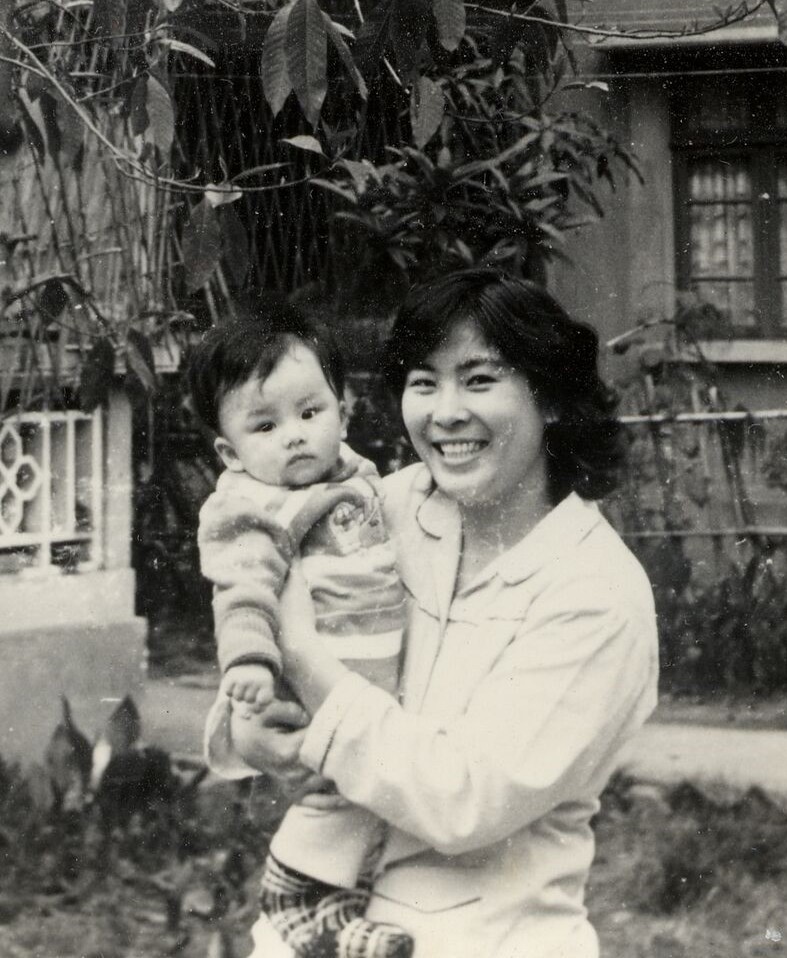

周敏离开中国赴美前与儿子合影。受访者提供

大学期间,周敏是公认的模范生,老师欣赏,同学钦佩。1982年,她众望所归留校,在当时新成立的社会学系任助教,英语出色的周敏为社会学系招收的第一批研究生辅导英文、担任外教翻译。“当时社会学系经常请一些国际著名的社会学专家学者来授课,我负责给他们当翻译。”

一次,纽约州立大学奥尔本尼分校的华裔社会学家林南教授来中大上课,几天陪同下来,林南对周敏颇为欣赏。“你很优秀,有没有想过去美国留学呢?”周敏大为惊讶,“真的可以吗?我还从来没想过这个问题。”一语点醒梦中人,在林南的鼓励和热心帮助下,周敏决定到更广阔的世界去探索,去林南教授任教的学校去念社会学。

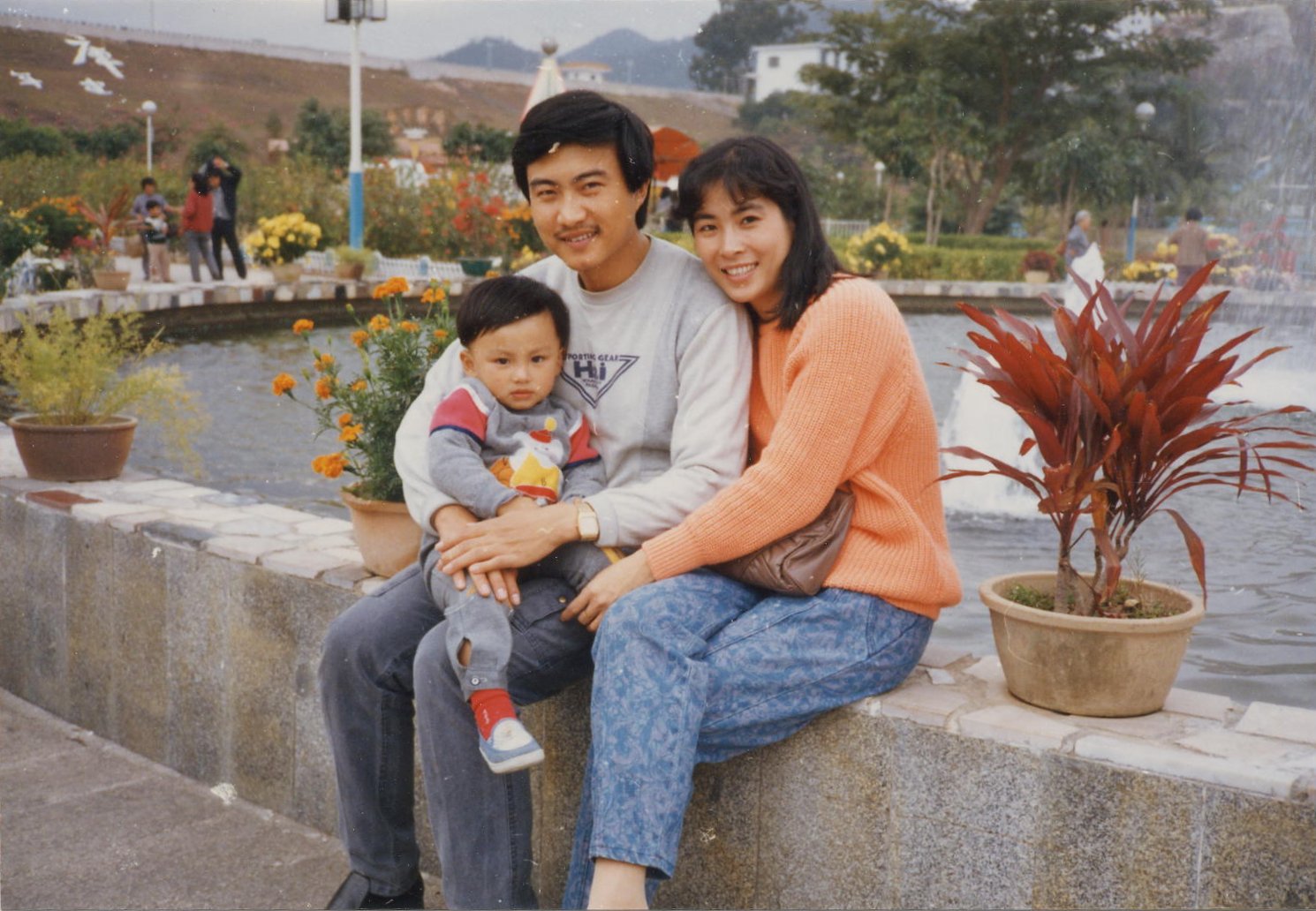

1985年,周敏一家三口的合影。因长期未见面,儿子认为周敏是个陌生人。受访者提供

唐人街的守望者

1984年,28岁的周敏离开故土广东,踏上了飞往纽约的航班。

周敏的行囊装着从香港亲戚那里借钱买的不确定回程日期的来回机票、借来的50美元、两件行李和一颗“学成即归”的赤子之心。出发时,她的儿子郭伽只有9个多月,嗷嗷待哺。当时周敏在母校中山大学的工作收入稳定、前景甚好。周敏一直希望成为一名出色的大学老师。走出国门去深造,她曾经连做梦都不敢想。

周敏抵达美国的第一站,不是象牙塔,而是纽约唐人街。这个藏在曼哈顿钢铁森林下的百年华人社区,那里熟悉的汉字招牌、饮茶文化和方言乡音深深震撼了她。“我第二天就去了唐人街饮茶,感觉看到的一切都特别新奇、亲切,很多国内已经看不见的传统文化和生活习俗,在这里依然按部就班上演。”

来到就读的纽约州立大学奥尔本尼分校,周敏发现自己虽是国内名校英语系高材生,但面临的最大问题却是语言障碍,她听不懂老师的授课内容。“我们当时学英文的听力和口语,完全就是对着录音机学的,很少和外国人、和英语环境接触,碰到有口音或者语速较快的老师,很多内容都听不懂。”细心的周敏拿出当年考大学的“法宝”,以笔代听,以勤补拙,每次上课,她都录音、还密密麻麻记下详细笔记,回到宿舍再熬夜“啃”。就这样,度过了无数个挑灯夜读、边哭边学的夜晚。

周敏一家出席儿子郭伽在麻省理工的毕业典礼。受访者提供

周敏的勤奋刻苦,换来的是老师和同学的刮目相看。只花了15个月,周敏就完成了硕士课程,取得硕士学位,并意外地通过了博士资格的理论和方法两门考试。她的导师约翰·罗根(John Logan)被这位整天笑呵呵、个子不高的东方女生的学习能力和成绩彻底震撼,鼓励她继续攻读博士学位。周敏当时思念儿子心切,但又不想错过这个难得的机会,咬牙决定推迟回国,继续读书。“既然来了,那就再坚持坚持。”

三年后,周敏完成了当时被外人看来“不可能完成的任务”。“你能相信吗?她那时没有一点社会学基础、英文也讲不好,但用了不到五年时间,就拿到了硕士和博士学位!”多年后的约翰·罗根依然在感慨。周敏的毕业论文题目,选择了自己抵美后就一直关注的现象——唐人街的经久不衰。

当时,美国的唐人街是一个被误解、也被忽视的世界。美国主流社会将唐人街想象为落后、封闭的异域空间,社会学界更是鲜有人涉足。可在周敏眼中,这里却充满了生命力。凭借粤语和四邑方言的语言优势,加之来自中山的亲缘网络,她迅速打开了社区大门。她在制衣厂中采访工人,在茶楼与店主和工人闲谈,在梳理大量第二手资料中厘清结构变迁的动因和结果。

唐人街不再是冷冰冰的统计数据,而是一个个真实的人和组织,他们以不可思议的韧性和智慧在夹缝中生存、发展。

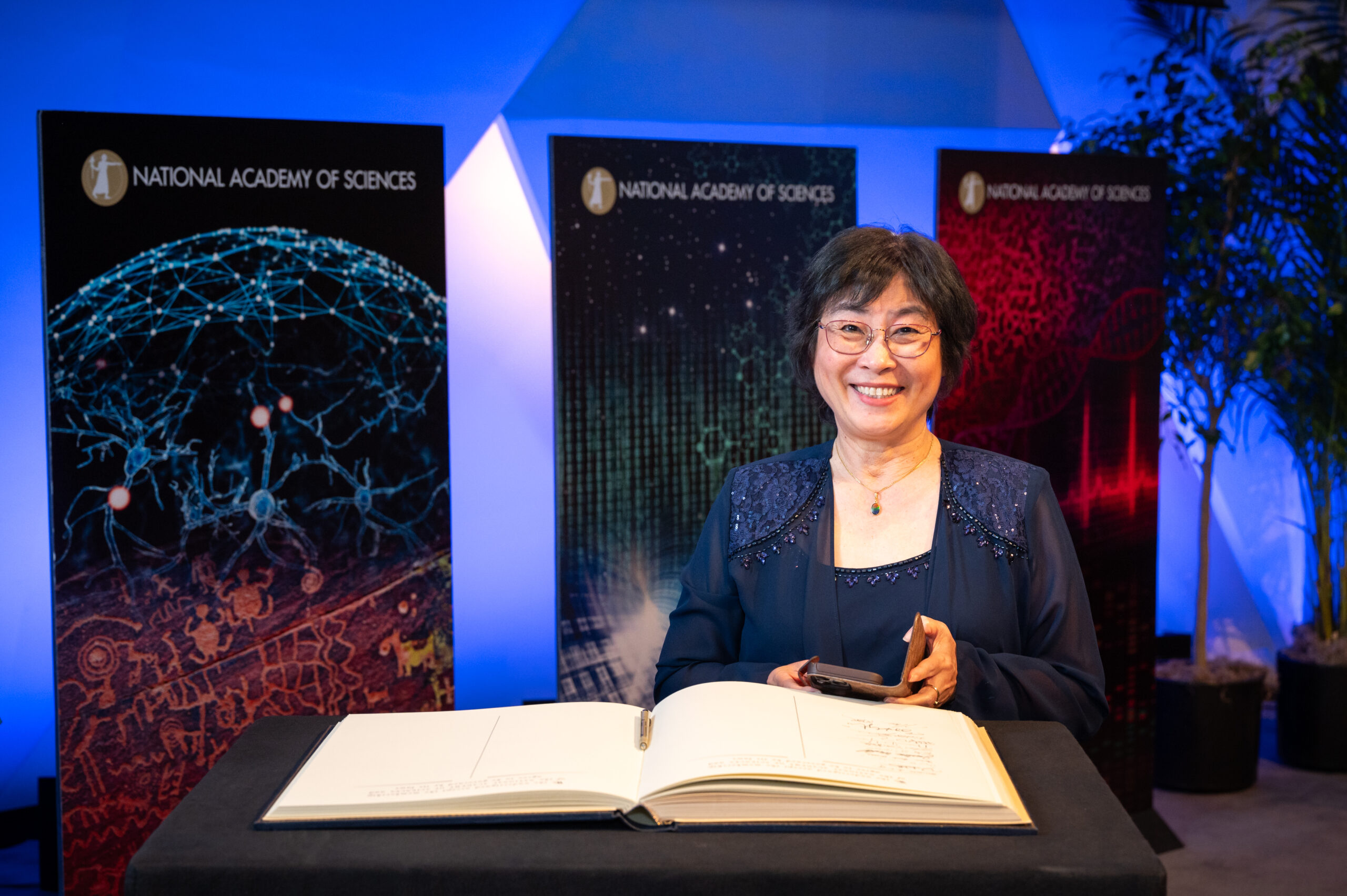

周敏在美国艺术与科学院院士颁授仪式上签名。受访者提供

一个不得不快跑的人

谈及自己的学术旅程时,周敏最常说的一句话是:“我是一个不得不快跑的人。”

为了孩子,她想早日学成归国;而因为母亲的身份,她又常常感到无法弥补的缺憾。1985年寒假,周敏回国探亲,终于见到了日思夜想的儿子。结果,两岁儿子的一番话,让她泪流满面。“他晚上跑到父亲的房间对我说:‘我要睡觉了,爸爸也要睡觉了,你回你自己的家吧。’”原来,在儿子心目中,自己是个陌生人。

亲情和学术梦想之间,竟然是如此难以平衡。周敏内心深处只有一个念头,必须快跑,尽快和家人团聚。1989年5月,周敏博士一毕业,就离开美国,在返回中国的途中去瑞士度假,当时她的丈夫在那里工作,一家人在瑞士团聚。因一些政治原因,周敏他们不能如期归国。在瑞士的一年间,周敏感受到了不同文化、环境带来的巨大落差。她身为博士,却求职困难。几经周折,她在一家船务公司任职行政助理,勉强立足。

周敏在美国国家科学院院士颁授仪式上签名。受访者提供

远在美国的恩师约翰·罗根得知周敏处境,非常着急。“你应该回来美国工作,这里才是能发挥你才华的地方。”约翰·罗根四处寻找各大学的招聘信息,然后传真发至瑞士,通知周敏。在没有互联网的时代,罗根用一张张传真纸,将周敏中断的学术梦想重新连接起来。很快,周敏收到路易斯安纳州立大学的聘书,1990年,周敏带着家人,重新回到美国。

在路易斯安纳州的巴吞鲁日,周敏重新找到了自己的人生方向。她全力以赴,继续奔跑。“那时候我每天早上三点钟起床,在夜深人静的时候开始写作。早上七点钟就把儿子送到学校,下午五点再接回来,然后买菜做饭,操持家务。”

1992年,在博士论文的基础上,《唐人街》一书正式出版。

周敏最终用自己严密的田野调查和扎实的数据分析,向学界交出一份极具说服力的社会学答卷。她的论述挑战了“移民聚居区阻碍融入”的传统观点,提出“族裔经济”为移民提供了向上流动的跳板,是他们融入主流社会的发动机。这一理论,改变了主流社会对“唐人街”的刻板认知,也成为她奠定学术地位的重要里程碑,周敏声名鹊起!

2025年6月,周敏和学生李巧燕的毕业照。受访者提供

1994年,在全美社会学界名声斐然的周敏,被世界顶尖名校加州大学洛杉矶分校收入帐下。在这个更大的舞台上,周敏如鱼得水。她很快晋升为终身教授,不仅在学术舞台上稳居高峰,更不断拓展研究疆域,从华人社区到跨国移民,从城市研究到慈善网络,周敏始终在突破边界。2022年和2023年,周敏先后当选为美国艺术与科学院院士、美国国家科学院院士,跻身全美最顶尖学者行列。

周敏以惊人的体力、精力和纪律著称,是学生眼中“永远耗不尽的高能电池。”每天一两万步的田野调研对她而言是常态。她热爱徒步登山,哪怕手术后不久也照样“生龙活虎”。这种对生活的热情,也在学术研究中转化为持续的创造力。

2025年6月,周敏和来自华南师范大学的访问学者于永慧教授去爬山。受访者提供

搭建中美学术桥梁

在周敏的世界里,学术不是冰冷的抽象系统,而是充满情感与责任的生命实践。她研究移民,是因为自己就是移民;她研究移民家庭和代际关系,是因为她自己曾经在亲子关系中挣扎。“我儿子曾经不认得我,认为我是‘那个知道我很多事的阿姨’,叫我‘你回你自己家去吧’。”那一刻的心碎,成为她日后理解移民心理的重要钥匙。

在加州大学洛杉矶分校,周敏开设了面向150名学生的大课《亚洲社区》,研究范围从唐人街拓展至整个亚太移民社会。她不仅是社会学家,更是亚美研究学领域的社会科学研究引领者。近年来,她还领导UCLA亚太中心,推动全球华人慈善研究,与浙江大学共建“全球华人慈善项目”(GCP),将目光从学术深入到社区、慈善和公共政策。

2025年6月初,周敏在上海华东理工大学社会学系讲课。受访者提供

“我们希望项目从小培养青少年的公益意识。”周敏说,“这不仅是社会学研究,更是一种文化传承。”作为浙江大学“求是讲座教授”,她每年往返中美,在中美之间搭建一座“学术桥梁”。“我觉得这是一种回馈。”她说,“回馈我成长的地方,也回馈那个走出唐人街的自己。”

今天的美国唐人街已不再局限于传统印象中曼哈顿的坚尼街或旧金山的下城。洛杉矶的圣盖博谷、罗兰岗、尔湾,成了新移民构筑家园的“现代唐人街”。相比传统的“以村为单位”的聚居模式,如今的华人聚居郊区(ethnoburb)更加多元复杂,生活方式和认同体系也更具全球化色彩。“他们有些是跨国流动的‘太空人’,不是典型意义上的移民。”周敏指出,“移民形态发生了变化,我们的研究也要与时俱进。”

周敏和郭南在维京邮轮上用餐。受访者提供

周敏与丈夫郭南教授的关系,更是一段佳话。在《唐人街》出版三十周年之际,郭南亲自将该书重新翻译为中文,作为送给妻子的礼物。“这是我收到过最好的礼物。”她动情地说。郭南退休之后,两人经常环游世界。周敏的朋友圈里,留下了无数的精彩瞬间。儿子郭伽(Philip Guo),如今已经是加州大学圣地亚哥分校认知科学系的终身教授,在他心目中,母亲是名副其实的“女神”和“超人”。

如果说社会学是理解世界的一种方法,周敏就是用它读懂世界的人。她身体力行地告诉学生:真正的学问,不是象牙塔的孤芳自赏,而是与社会、家庭、文化共振的生命表达。

采访最后,周敏笑着说:“我今年69岁了,但还没打算退休,还感觉有使不完的劲。”

的确,社会的变迁还在继续,移民的故事也远未讲完。而周敏教授,仍是那个在路上的最美记录者与讲述者。

(本文为《美华》杂志原创内容,未经授权不得转载或以其他方式侵犯版权。如有意转载,请与洛杉矶中国文化发展中心《美华》杂志联系。)