采访、撰稿|余浅

下午四时,阳光透过窗棂,洒进汉华工作室,顿时给四周增添了几许温馨。工作室离洛杉矶蒙特利公园市最繁忙的阿特兰蒂克大道近在咫尺,但闹中取静,走进房间,顿觉身心松弛了下来。

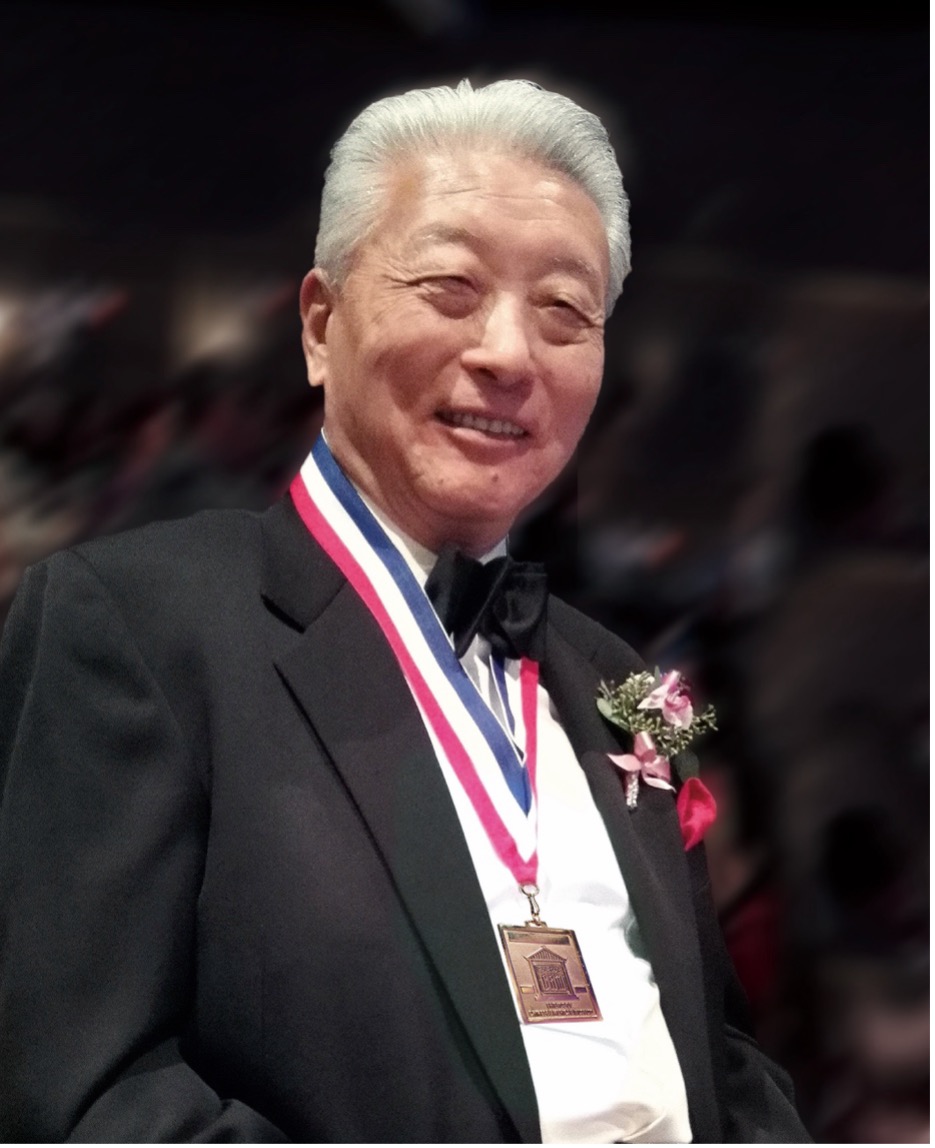

于右任的书法,黄公望、溥心畬的画作悬挂四周,加上古色古香的中式书架,不到20平方的房间,雅致紧凑,古朴庄重。每天,93岁的刘冰都会到离家10分钟车程的这间工作室,整理资料,会会友人。和文化事业打了60多年交道,刘冰依然醉心其间。接受《美华》杂志专访时,满头白发的刘冰声音洪亮,思维敏捷,说起洛杉矶文化圈的往事,更是如数家珍。

刘冰在汉华工作室接受《美华》采访。(李飞 摄)

文化种子悄萌芽

刘冰是地道的上海人。

1932年,刘冰出生在上海南市区的一个富商家庭。他排行老九,家长有12个兄弟姐妹。刘冰的祖父经商有道,开设有多家实业公司。在老城隍庙一带,刘家素有好口碑,经常乐善好施,接济穷人,良好的家风对幼年的刘冰产生了很大的影响。

刘冰父亲刘雅农就读上海美术专科学校,师承一代画坛巨擘刘海粟。刘冰至今依然经常回忆起童年时的场景,每逢周末,刘雅农都会在家中举办读书会和雅集,刘海粟、马万里、谢稚柳等名家,经常光临。大家舞文弄墨,切磋画艺,刘冰就在一旁负责拿纸研墨,耳濡目染之下,萌发了对文化艺术的浓厚兴趣。

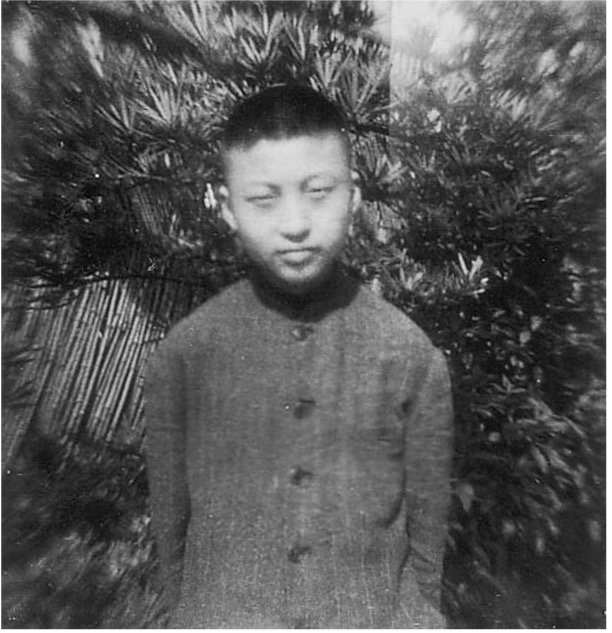

1937年,刘冰父亲刘雅农。受访者供图

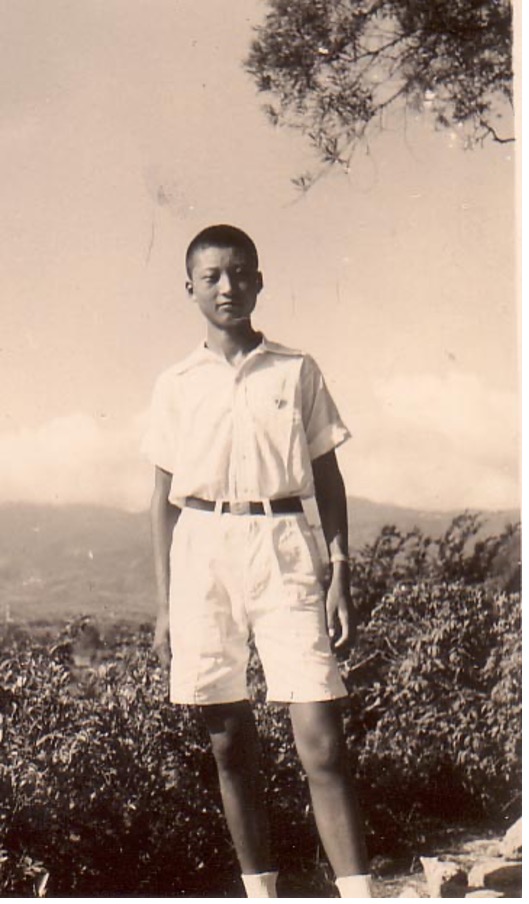

1947年,少年刘冰在上海。受访者供图

刘雅农毕业后与同窗丁慕琴等六人,创办了上海最早的西洋画艺术研究社团“天马会”。刘冰回忆说:“我对文化和艺术的喜爱,和我父亲肯定是分不开的。在我们一帮兄弟姐妹中,他知道我喜欢读书写字,经常带我参加各种文化活动。”刘雅农不仅倾心艺术,也继承了家族的优秀商业基因,在上世纪40年代前往全国各地创办国货公司。因为业绩出色,1947年,刘雅农被上海世界书局总管理处派往台湾,出任台北世界书局创始总经理。

刘冰先后就读于震旦中学、复旦中学。1949年,高一刚读完的他随母亲一起,前往台北投奔父亲,就此离别故土。不过,故乡的基因,早已融入刘冰的血液。“上海留给我很多美好的回忆,小时候吃的美食,家旁边的马路、城隍庙,还有那个年代的上海话,都是很温暖的记忆。”

刘冰初到台湾。受访者供图

与书结缘伴一生

初到台湾,一切对刘冰来说都很陌生。在父亲的安排下,他入读了新成立的台湾省立地方行政专科学校,这是一所专门培养行政干部的院校,也是后来台北大学的前身。刘冰的同班同学中,包括后来成为国民党副主席的江丙坤、行政院副院长徐立德等政界名人。

毕业后,刘冰通过公务员考试,以“人才下乡”名义被分配到嘉义县。刚到地方工作,刘冰就碰到一个棘手的问题,不会说台语。当地老百姓来办事,刘冰完全听不懂,以至于无事可做。刘冰的父亲见儿子苦闷,问他是否愿意到台北世界书局工作,刘冰一听,豁然开朗。“书局一直是我很仰慕的地方,我喜欢读书,既然父亲有这个想法,那我求之不得。”

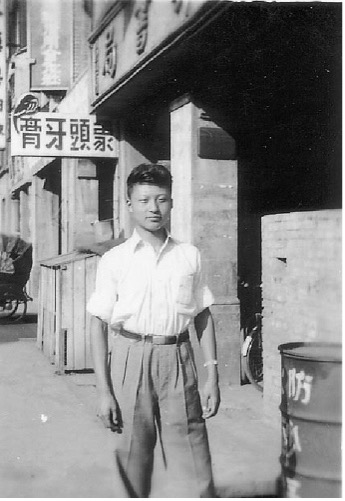

1951年,刘冰在台北世界书局门口。受访者供图

在台北书局,刘冰开始了自己相伴一生的出版印刷生涯。他先花了三个月时间,熟悉整个流程。之后,前往师范大学,系统学习出版印刷知识。年轻的他如鱼得水,如饥似渴地吸纳各种专业知识,很快成为书局里大家交口称赞的后生仔。由于业务精通,刘冰被师范大学老师推荐,前往日本参加由联合国国际教科文组织牵头的一个印刷培训项目。这次日本之行,让刘冰大开眼界。

“日本当时印刷水平非常先进,已经开始用一些高科技影印设备,相比之下,台湾落后了几十年。”回到台湾后,刘冰将所学用于工作,更加得心应手。世界书局是官方机构,体制老套,等级森严。不甘心做学徒的刘冰,干脆自己单干,他和好友一起,看中教科书出版这个市场,很快赚得第一桶金。

1969年亚洲出版印刷研究会结业由东京出版中心理事长、讲谈社社长野间省一授予毕业证书。受访者供图

之后,刘冰成立了汉华印刷公司,专门出版印刷精装书和画册,主打精品路线。刘冰回忆说:“做教科书纯粹是生意,有了钱,我就想怎么做更有意义的事情。当时很多字画、古籍印刷水平很差,我看了很痛心,为什么不能把这些传统文化的好东西印得更好些呢。”刘冰是印刷专家,加上一腔热血,汉华制作的书画、古籍制品,精美大气,好评如潮。台北故宫博物院、国画大师张大千等,都慕名请刘冰印刷作品。

刘冰在汉华工作室接受《美华》采访。(李飞 摄)

命运转机赴美行

1972年,命运之门悄悄转动,刘冰迎来了一个契机。

当时已经在台湾印刷界小有名气的刘冰,接到柯达公司邀请,前往德国参加一个国际会议。刘冰决定先到美国,再去欧洲。他在洛杉矶登陆,然后买了一张99美元的灰狗大巴车票,一路东行,走亲访友,最后到纽约。这次穿越美国之行,给了刘冰强烈的震撼。“美国的社会发展水平,它的发达程度,相比台湾肯定是天差地别。当时我就有了来美国闯荡的心思。”

刘冰性格干练,做事认真执著,既然下定决心,说干就干。回到台湾后,刘冰带着积蓄,再次踏上访美之旅。他了解到当时美国投资移民只需2万美元,就能拿到绿卡。于是,他在洛杉矶北好莱坞附近,买下一间中餐厅,准备大展拳脚。不过,隔行如隔山,餐厅生意并不好做,刘冰很快赔光了5万美元,餐厅也被迫关门。聊作安慰的是,绿卡顺利拿到,刘冰将妻子和三个孩子,接到美国,开始追逐属于自己的美国梦。

刘冰在洛杉矶开办了属于自己的第一家中文印刷公司。受访者供图

如何生存,这是摆在当时刘冰面前的第一道难题。“我想了几天,最后决定还是干老本行。”他去一家好莱坞附近的白人印刷厂面试,结果马上就被选中。“老板问我会什么工种,我说都会。”从剪裁、装订到最后出片,刘冰三个月内干遍了几乎全部工序,唯独最核心的暗房拍摄没有涉及。后来,他才知道老板有防人之心,生怕他拿走印刷的核心文件。刘冰转念一想,“既然我什么都会,为什么不自己办一家中文印刷公司呢”。

梦想,总会给有准备的人开一扇窗。

刘冰之后回到台湾,买了一台中文打字机,然后回到洛杉矶开办了属于自己的第一家中文印刷公司。“当时洛杉矶的中文印刷品,非常落后,报社还在用铅字排版。他们看到我的中文打字机,非常新奇。”办公司需要资金,眼光独到的刘冰看准商机,投资了两家当时非常流行的炸鱼薯条店,结果轻松赚了三四万美元。“有了钱,我就想着好好做我的印刷生意了。”

1978年,蒙特利公园市鹿苑商场揭幕,刘冰在商场最核心位置,开设了自己的长青出版文具公司。开业之后,公司生意红火。“当初所有的中餐馆都需要中文菜单,还需要中英文对照,于是都来找我。后来,我又买了一台速印机。这样,名片这些也都可以印刷制作。后来,我就在店面后面做印刷,前面开始开长青书局。”

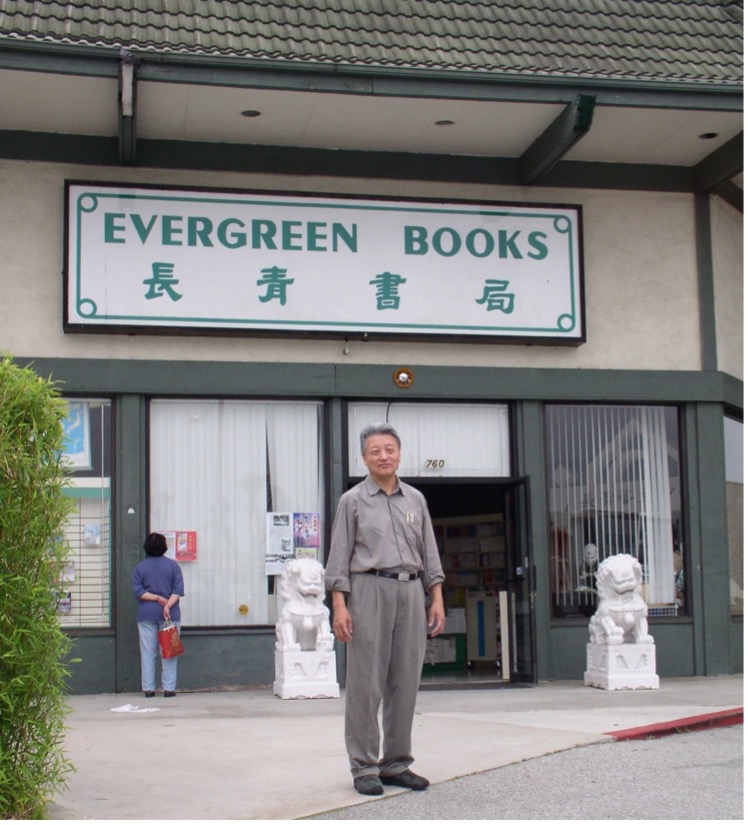

刘冰在长青书局门口。受访者供图

文化之树扎南加

开书局,在美撒播中国文化的种子,这是刘冰一辈子的梦想。“这里有这么多的华人,我们应该有自己的精神家园,成立长青书局就是因为这个使命。”

从事出版印刷几十年,刘冰对市场了如指掌。“当时这边华人比较喜欢看武侠、言情小说,我就从台湾、香港进了各种文化、时政类书籍,让市场上的书更加丰富多元。”此外,刘冰并不满足华人群体,他一人走遍了洛杉矶大小市立图书馆,推荐长青书局的华文书籍。“很多图书馆看了我们的书后,非常喜欢,每年都会找我主动订阅。后来甚至芝加哥那边的图书馆都慕名前来,花几万美元找我订中文书。”

长青书局的名气越来越大,以至于当时华人社区有句名言,“长青书局如果买不到,其他地方也不用看了”。刘冰的朋友、同学,看到书局生意如此红火,也纷纷加盟。到1989年,长青书局在南加州开了8家门店,几乎遍布所有华人城市。长青书局成为南加州公认的文化地标,爱书人士的最爱。刘冰回忆说:“书局吸引了很多文化界人士,丁绍光当时经常来书局看书,一来二去就熟识了。”

2000年左右,长青书局举办的画展开幕剪彩。受访者供图

除了卖书,刘冰还看准商机,出版了大量服务类书籍,比如如何考驾照,如何开公司,如何报税等等,都大受欢迎。他利用个人关系从台湾引进了大量书籍,全都原价批发给同行,从不加价。“大家都是为了传播中国文化,我绝不会坐地涨价。”刘冰颇有胆识,出版了当时华裔美籍作家刘宜良(江南)撰写的《蒋经国传》,这本书因为之后的“江南案”而名噪一时。

1994年,长青书局总店搬迁,场地大了几倍,成为全美最大的中文书店。刘冰看到中美人文交流的势头很好,正式推出长青艺文沙龙,作为书画图书展、演讲会、论坛的场地。到2000年左右,场地举办各类文化活动多达300场,长青之名更加远播。国内文化界人士纷至沓来,举办新书发布、摄影展、画展等各类活动,盛况空前。

2018年,上海文化发展基金会特别设立“长青文化专项基金”。受访者供图

丹心一片为奉献

2002年,70岁的刘冰正式退休。他将书局生意,转手他人,而将目光瞄准了父亲收藏的众多文物、珍贵文献、手稿。“我对财富没有太大兴趣,到了这个阶段,想的就是怎么让这些文化精品,去到他们该去的地方。”

刘冰开始联系两岸三地以及美国各大博物馆、图书馆、大学和研究机构,准备捐赠。2010年,刘冰将于右任手书的珍品长卷《草书千字文》捐赠给陕西历史博物馆。这幅字当时的市场价格,超过一千万人民币。

2017年,刘冰促成了抗战后首任上海市市长钱大钧重要文物文献12件入藏上海历史博物馆。一年之后,刘冰捐赠给上海文化基金会100件文物,包括刘海粟在95岁高龄时为刘冰书写的“自强不息”、王济远的国画“莲塘情趣”、钱瘦铁刻赠刘雅农的石印、于右任1937年的书法集以及刘雅农的自传手稿、刘冰的多部著述,以及上海美专的早期史料。

2002年,刘冰获得美国华美博物馆第六届“历史缔造者奖”。受访者供图

如今,包括上海知名书画社朵云轩、陕西历史博物馆、四川博物馆、华美博物馆、中国印刷博物馆、上海新闻出版博物馆、汉廷顿图书馆、加州大学洛杉矶分校、南加大、加州理工大学、三原于右任纪念馆等,均有刘冰的祖传和个人珍藏捐赠。2018年,上海文化发展基金会特别设立“长青文化专项基金”,旨在资助中华文化创作、出版、展览及人才培养,促进对外文化交流和传播。

刘冰在汉华工作室接受《美华》采访。(李飞 摄)

2024年10月,92岁的刘冰再次回到故乡上海,继续为中美人文交流奔波忙碌。“我们这代人老了,年轻一代需要挑起担子。海外华人要学好中文,继续传播中国文化,搭建中美之间沟通的桥梁。”

一片“冰”心为传承,生命常青,文化长青,刘冰的传奇之旅,仍在继续。

(本文为《美华》杂志原创内容,未经授权不得转载或以其他方式侵犯版权。如有意转载,请与洛杉矶中国文化发展中心《美华》杂志联系。)