撰稿:沐槿

陆上丝路的驼铃余响未散,海面帆影已撑起另一条文明通路。海上丝绸之路并非陆上的“替补”,是先民劈浪闯出的“文明动脉”,即借海风洋流绕开山脉沙漠,串联海洋港口,让不同地域的人们走得更近、交流得更深。在这条飘着海腥味的通道上,文明相遇绝非偶然擦肩,而是一场顺势而为的美丽邂逅。

市民在南京郑和宝船遗址公园里观看“郑和下西洋”巨幅油画。图/CNSphoto

东方智慧的飘洋过海

西汉开始,一条绵延东西方的海上丝绸之路初见雏形,当海上丝绸之路的帆影剪开碧波,东方的技术便乘着季风与洋流,跨越重洋抵达异域。顺流而下的,绝不是一场简单的商品交割,而是一场无声的文明对话。

首当其冲的便是瓷器贸易,陶瓷是中国传统文化的象征,它顺着海上丝路的航线,一站站播撒技艺的种子,也将异域的风情悄悄纳入怀中,最终在全球掀起了一场 “瓷色风暴”。从广州的潮汐到泉州的帆樯,制瓷技艺先抵东南亚的岛屿,再往波斯的沙漠、阿拉伯的绿洲,最后飘落在欧洲的城堡。每一处港口都是技艺的“渡口”。

宋代,潮州窑的瓷工携着青白瓷的烧制秘方,随商船远赴越南。他们指尖的火候,在安南点燃新的窑火,“安南窑” 由此诞生。这里烧出的瓷器,既有潮州瓷的冰肌玉骨,又缀着越南人钟爱的热带花纹。

南宋初期海上丝路向外运送瓷器失事沉没的木质古沉船“南海I号”上打捞出来的瓷器。图/CNSphoto

明代海上丝路,更让瓷的对话添了几分热烈。郑和船队载着青花瓷远航,那些钴料描绘的缠枝莲、山水纹,一到中东便惊艳了异域眼眸。波斯工匠为这份东方之美倾倒,仿制时特意将伊斯兰文化的几何纹样、星月图腾融入瓷面,让中国的窑火,烧出西域的风情。

瓷的气息飘到欧洲,一场制瓷业的变革悄然启幕,欧洲的偏爱,也为中国瓷艺注入新的灵感。此前,欧洲的 “软质瓷” 粗糙易碎,难登大雅之堂。德国梅森瓷厂的工匠,捧着中国瓷器反复琢磨,从胎土的配比到窑火的温度,一步步解锁东方技艺的奥秘,终于烧出欧洲第一件硬瓷,创作了“蓝色洋葱”纹饰的神话。

与此同时,中国的瓷工,也循着丝路传来的需求,为中东王公定制专属瓷器:仿照阿拉伯黄铜杯的弧度,造出线条流畅的大背壶;甚至将巴基斯坦传来的 “回回花” 绣在瓷上,把《古兰经》的箴言一笔一画写进釉色里。在中国景德镇,瓷工们承接大量海外订单:上海博物馆藏的康熙青花油醋瓶,以中国的青花技艺为骨,却塑造成欧洲人惯用的器型;雍正年间的瓷盘,借鉴梅森瓷的镀金技法,让金色的花果缠枝在瓷面绽放,成了外销瓷中的精品。

康熙青花油醋瓶。图/上海博物馆官网

中国四大发明之一的造纸术,也是随着海上丝绸之路开启了西传之路,又乘着东风回到中国,实现了技术的变革。

公元 8 世纪,从中国习得造纸术的阿拉伯人循着自己的书写习惯,改良了造纸工艺,让纸张更适配流畅的连笔书写。此后,造纸术跨越北非的沙漠、地中海的波涛,抵达了欧洲的土地,取代了脆薄的莎草纸与昂贵的羊皮纸。欧洲人也在中国造纸术基础上不断探索,用本地亚麻、棉布为原料造出了更坚韧的纸张。17 世纪,这种工艺随着传教士与商人的脚步回传中国,江南的纸坊汲取它的精髓,造出了更耐保存的书画用纸,让宣纸易破损的难题迎刃而解。

贵州丹寨县石桥古法造纸技艺。图/CNSphoto

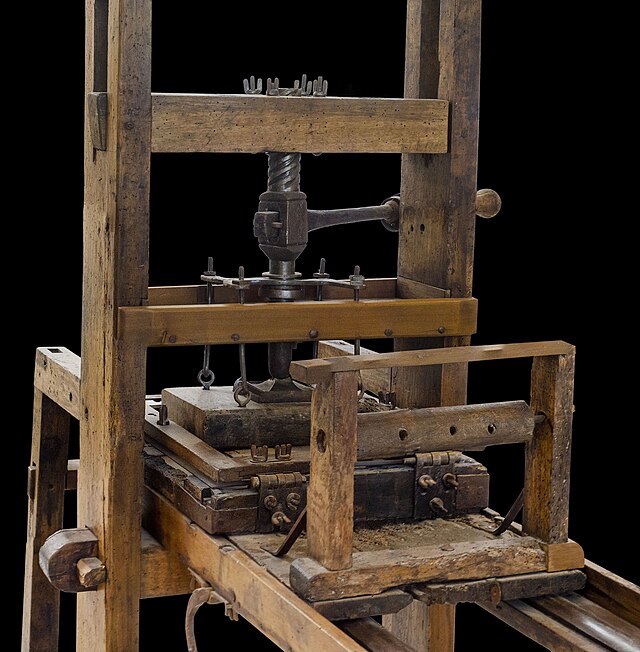

随着时代更迭,海上丝绸之路如同世界的毛细血管,源源不断地将东方技术传到西方,经本土化的改良后,实现了全球文明的进步。元朝以后,波斯商人将中国的活字技术带到中亚、西亚,当地工匠为适配波斯文复杂的字母,重新设计活字的大小与排版方式,让东方的印刷术,能流畅地书写西域的文字。15世纪,德国谷登堡更是将中国的活字理念与西方的金属工艺结合,造出了金属活字印刷机 ,“咔嗒咔嗒” 的机器声,如惊雷般划破欧洲的沉寂,掀起了“印刷革命”。

浙江瑞安东源“中国活字印刷术”。图/CNSphoto

德国谷登堡金属活字印刷机。图/Wikimedia Commons

异域文明的中国印记

文化交流从来都是相互的,乘着海上丝绸之路的风,远方的信仰、物产与艺术也被揽入船舱,悄然带回了华夏。这些跨越山海的文化元素,如春雨润田般,轻轻渗进中国文化的肌理。

相较于陆上丝路的戈壁风沙,海路的商船更能安稳承载佛经、佛像与求法僧侣。因此,源自印度、斯里兰卡的佛教,便是循着海上丝路的季风,先在广州、泉州等南方港口落地,再循着江河脉络向内陆蔓延。它没有急于彰显异质,而是以包容之姿与中国文化慢慢磨合,在译经弘法的岁月里,渐渐褪去 “异域袈裟”,成为融入中华血脉的信仰力量,深刻影响着哲学、艺术与社会肌理。

如果说佛教重塑了中国人的精神世界,那么海上丝路传来的异域物产、习俗、艺术,则如涓涓细流,悄悄改变着中国人的日常生活。

胡椒、豆蔻、丁香(从左至右)。图/Shutterstock

宋代时,原产于越南的占城稻随商船而来,这种水稻生长期短、耐旱耐涝,恰好适配南方多丘陵、降水不均的地理环境。北宋朝廷见状,立刻推广种植,江淮、两浙地区很快稻浪翻滚,粮食产量大幅提升。明代时,玉米、番薯经南洋传入,明清时期这种十分耐旱的农作物扎根中国贫瘠山地后,养活了中国西南、西北山区了万千百姓,也开始改变了中国 “以稻麦为主” 的传统农业结构。

异域风味的调料更是不断重塑着中国人的口味,胡椒、丁香、豆蔻等香料随商船而来,打破了中国烹饪 “盐酱调味” 的单一格局。唐代 “胡炮肉” 以胡椒腌制,香辛透骨;宋代 “燔葱鸡” 加丁香提鲜,清雅回甘。这些融合异域风味的菜肴,渐渐形成了独具特色的“中式调味体系”。更妙的是,这些香料还被载入中国医药经典《本草纲目》,成为 “暖肠胃、除寒湿” 的药材。

它国的审美,也让混搭设计风的“时髦款”服饰出现了。唐代贵族偏爱的“波斯锦袍”,就采用了波斯纬锦工艺,以联珠纹、对兽纹为饰,色彩艳丽如烈火,与传统深衣的素雅形成鲜明对比,尽显盛唐的开放气度。宋代 “襦裙” 则添了几分清新,匠人将南洋的茉莉、素馨纹样绣于裙裾,既保留了中式服饰的温婉,又藏着异域的灵动,恰是宋代包容心态的写照。

大型舞剧《碧海丝路》中的西亚西域商人。图/CNSphoto

海丝路上的“摆渡人”

在这场大规模的文化交流中,是一群“摆渡人”——跨越山海,用生命的故事构筑起了畅通无阻的交流通道。“摆渡人”就是一代又一代的华侨。

最初的“华侨”从一场被迫的迁徙开始。明清之际,中原战乱频发、土地兼并加剧,无数农民失去生计,而南洋因殖民开发急需劳动力,双重推力下,中国东南、华南民众“下南洋” 的迁徙浪潮悄然兴起。“下南洋”是场跨越重洋的迁徙,每一步都浸着血泪。跨洋途中,不仅会遭遇台风、海盗的威胁,即便是成功登岸,等待他们的仍是重重挑战。清代《海国图志》“日作夜息,所得仅够糊口,稍有不慎便遭欺凌”,正是对这段辛酸岁月的真实写照。

他们吃苦耐劳,但也不甘于只吃苦。从开垦橡胶园、胡椒园起步,他们用中国传统的农耕技艺改良南洋土壤,让荒芜的土地长出作物。积累一定资本后,又开设商铺、创办行会,将中国的经商理念带到南洋。新加坡的 “恒丰隆”、马来西亚的 “振德堂” 等老字号商铺,最初均由华侨创办。他们还在异乡办学堂、建医院,既让子女接受中华文化教育,也为当地民众提供帮助。渐渐地,华侨从 “异乡客” 变成了当地的重要成员,也为中西文化交流埋下了注脚。

新加坡唐人街“牛车水”的春节氛围。图/Newscom

为了抱团取暖,华侨们在港口、市集附近聚居,并逐渐发展成充满中国风情的唐人街。这里不仅是华侨的 “避风港”,更是中国文化在海外的“活化石”。唐人街骑楼的门楣上雕刻着“福”“禄”“寿”的传统字样;祠堂里,供奉着祖先的牌位,族谱上记录着家族的迁徙史;每逢清明、冬至,华侨们都会在此举行祭祖仪式,诉说着对故土的思念。

传统的中国节日,唐人街就更热闹了。春节时,唐人街上张灯结彩,舞龙舞狮的队伍穿梭街头;中秋夜,家家户户摆起月饼、柚子,孩子们提着灯笼在巷子里奔跑。街上的中餐馆飘着粤菜、闽菜的香气,茶馆里则一出出粤剧、皮影戏正在上演。

从海上丝绸的启航,华侨从谋求生计,到主动成为中西文化交流的“践行者”。他们带着中国的技艺与知识滋养南洋,又将西方的思想与科技带回母国,用双向的文化传播,为海上丝绸之路的文明对话注入了持久活力。

不仅是技术,华侨还将东方理念带到了国外。早在郑和下西洋时期,随船的华侨便将儒家的 “仁爱”“诚信” 伦理带到南洋,他们在当地教授手工艺时,也将 “精益求精” 的工匠精神一并传递。近代以来,陈嘉庚等华侨更是将文化融合推向新高度,他在新加坡创办的集美学校,既教授中华文化经典,也开设南洋地理、马来语课程,让华人子女了解当地文化。即便现代,华侨后代仍在延续着这份使命。

如今,当“一带一路” 的春风拂过古路,回望海上丝绸之路的千年帆影,它从不是封存于史书的旧章,而是始终流淌着的鲜活血液。

(本文为《美华》杂志综合网络相关内容整合、改编而成,未经授权不得转载或以其他方式侵犯版权。如有意转载,请与《美华》杂志社联系。)