采访、撰稿:郭燕

“戏剧是时间的建筑,而我,只是个安静的筑梦人。”贾一平说。

贾一平正在接受《美华》专访。(李飞 摄)

2024年冬,美国洛杉矶南海岸中文学校的体育馆里,贾一平蹲在地上,仔细检查、一遍遍数着来自北京的小师弟海运过来的“嫁妆”——舞台灯光设备,这是他在洛杉矶成立“时光剧团”以来的第一批家当。

“没有舞美团队,没有固定演员,甚至都不确定有没有观众,”贾一平苦笑着回忆,“我们当时找了几十家演出场地,要么提前一年预定,要么租金昂贵,好不容易找到这个体育馆,还必须在演出结束后立刻恢复原样。各种苛刻条件……真是难啊,但我们还是咬着牙、克服困难,顺利演出了。”

在美国的土地上,贾一平用话剧种下一颗文化的种子。也许短期内看不到“回报”,也许没有掌声与聚光灯,但他相信,总有一天,这颗种子会发芽,在孩子的声音里,在观众的眼泪里,在一个族群的记忆深处。

贾一平正在接受《美华》专访。(李飞 摄)

从“借灯演戏”到一票难求

“时光剧团”自成立以来,已上演两部话剧:戏剧大师曹禺先生的《原野》和中国作家萧红的《生死场》。如果前者让“时光剧团”崭露头角,那后者则让剧团大放光彩。

提到《生死场》,这是一部讲述中国农民生死挣扎的经典话剧。贾一平说:“比起在美国演话剧,选剧本更难!要想引起华裔群体的共鸣,剧本选择就要考虑有时代背景、有共同历史的经典剧目。《生死场》虽然讲的是一百年前的中国人,但也是今天的我们。”他用戏中的台词口吻说到:“戏中人为了一张牛皮变得厉害,有人为了脸面摔死私生子,有人被时代裹挟,最终只剩活着。这不是悲剧,是我们的文化基因。”在贾一平看来,萧红笔下的《生死场》反映的是中国人的生存哲学, 对生命的一种态度。但怎么有意义、自信的好好活?才是我们当代华人值得深刻反思和探讨的话题。

《生死场》一共演了四场,票价定得很低,有些票甚至送朋友、送邻里,然而首场演出450个观看席位,观众只有100多人。贾一平看着空落落的观众席,虽有失落也是意料之中,那一刻坚定的眼神告诉自己:“只要有一个观众,这舞台的灯就要亮着。”

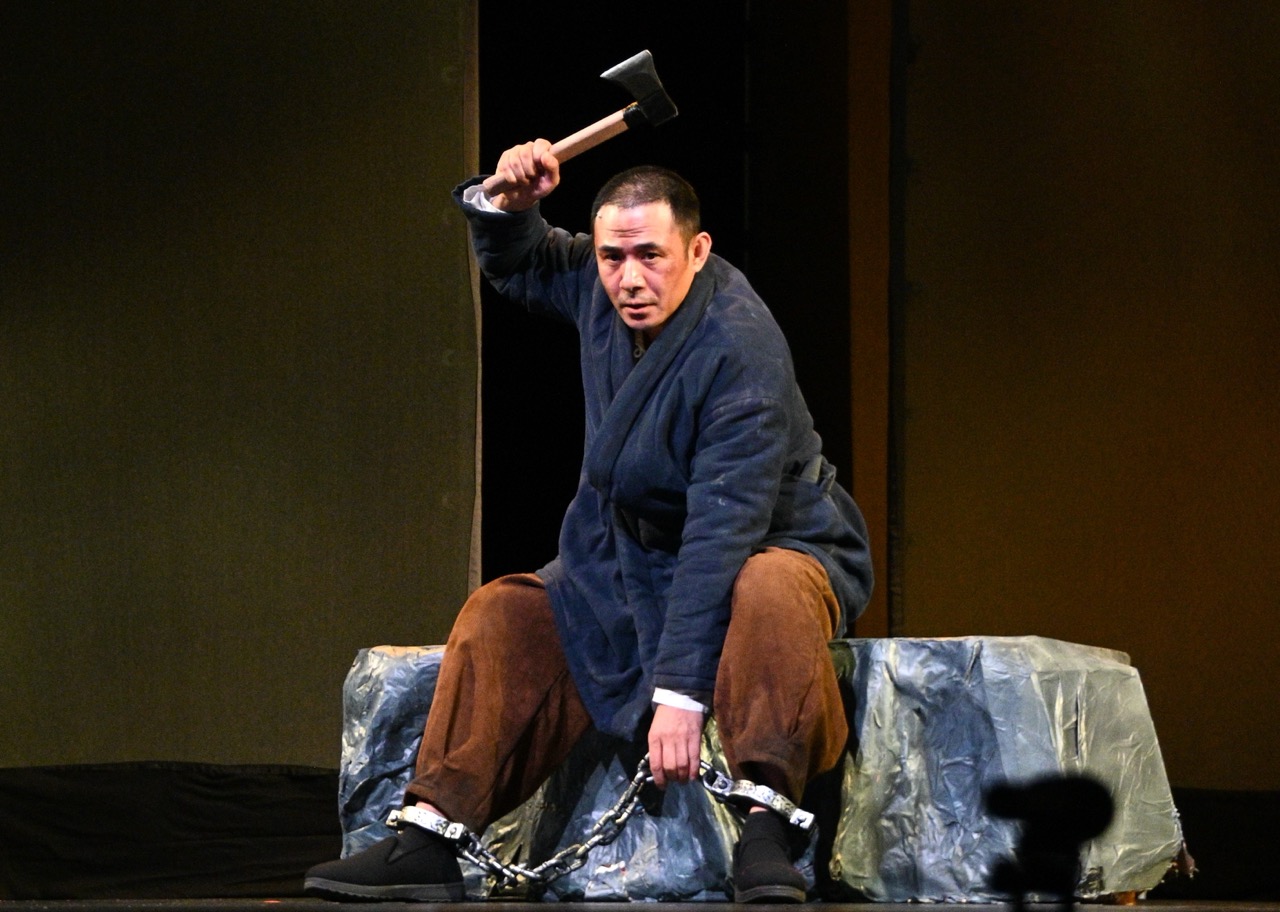

时光剧团美国版《原野》,贾一平饰演仇虎。图/CNSphoto

三个小时的首场演出非常精彩,剧情跌宕起伏,改编极为成功,没有一个观众离席。一位华人教授激动地说:“这不仅是一部戏,更是所有身在异乡、依然用心守护文化记忆的人的缩影”;另一位华裔作家专门带着孩子来看戏,她说:“没有宏大的说教,让孩子慢慢感受中国文化。这些跨海而来的文化火种,终将在新生的土地上找到自己的生长方式。”最意外的是一位美国观众的感言,他说:我被情节惊讶,人在生死边缘的挣扎与抗争,还有必须为中国而战的民族性。”他调侃说,也许导演可以考虑下次让他这个美国人来演个剧中反派。

观众真诚的评价瞬间让这部话剧在华人群体、在社交媒体上口耳相传。第二场演出、第三场演出观众越来越多……到了第四场,因为忘记关闭网上售票链接,导致超售了几十张票,有些观众还带着家人来二刷话剧,观众席的过道上摆满了椅子。贾一平说,“那情景像极了在学校的“黑匣子”,那一刻感觉到戏剧火种就要烧起来了!《生死场》在乍暖还寒的洛杉矶,成为华人社区“一票难求”的现象级演出。剧团也从无到有,被誉为‘点亮华人灵魂的剧场’。”

贾一平正在接受《美华》专访。(李飞 摄)

文化断层与文化重构

在洛杉矶生活,贾一平观察到一个尴尬的现象:邻居老唐,曾在国内是高级工程师、名校毕业,来洛杉矶后却给别人修空调;中戏师哥孙老师,舞美系毕业,在美国开卡车;同为演员的好友,在洛杉矶做房产中介、卖保险;高学历的华人妈妈依旧忙着“卷”孩子、围着锅台转……他说:“感觉在这儿生活的华人,大多被‘降格使用’,他们不缺才华,缺的是认同;他们不是没能力,而是被系统性地‘忽略’。”

的确,这不是一个人的遭遇,而是许多在美华人的共鸣——从移民身份的背景失陷,到华人家庭的语言失根,再到子女教育中无法落地的文化失势等,正在面临一个海外华人的文化断层到文化重构的过程。

如何跟主流社会相处?如何产生新的思路?如何在这片土地上长出属于我们自己的东西?这种思考和夹缝感,正是贾一平创办“时光剧团”的动机和起点。“做戏不只是为了艺术,而是想留下点什么。让我们说话的方式,哭的方式,甚至愤怒的方式,都有个容身之处。”用戏剧来补文化的根,不只为移民演戏,而是为那些在异国他乡寻找身份、希望与故土产生连接的人演戏。贾一平说:“如果我们不努力去讲我们的故事,下一代就只能讲别人的故事。”

贾一平在洛杉矶的生活。(受访者供图)

贾一平在洛杉矶的生活。(受访者供图)

《生死场》之所以打动人,不仅因为剧作深刻,更因为那种中国人集体意识里的“懂”。观众哭在王婆讲牛皮故事那段,笑在赵三杀错人那一幕。观众不只是看戏,而是在用自己的记忆认领一段集体历史。可谁能想到,这部戏大部分角色都是非专业演员。他们从IT工程师到律师,从舞蹈演员到房产经纪……几乎涵盖了华人在美国的各行各业。

“文化不是放在高处的,是活在戏里、语言里、眼泪里。”贾一平坚信,剧场是唯一能把时间暂停的空间,只有在剧场里,人们才能摆脱生活的琐碎,才能把生命线拉长。“我们做的不是给人启发,而是给人一个地方安静地思考,”他说。

如今,剧团也成了华人家庭“文化周末”的一部分。很多妈妈带着孩子来报名表演班。曾经只想学门特长的孩子也开始问:“下一个戏我们能演什么?”

贾一平在电影《紫禁城里的小食光》饰演乾隆皇帝。(受访者供图)

让孩子知道根在哪里

“如果孩子连中文都不会说了,历史也不懂,我们就真的成了无根之人。”这句话不是危言耸听,而是贾一平在洛杉矶最深的感悟。他看到韩国人、日本人、印度人,都在用自己的方式保留文化与族裔认同。他认为,话剧或许是凝聚华人孩子最有趣的舞台。“语言决定了文化的起点。如果我们不用中文讲自己的故事,下一代就只能在别人的框架里认识中国。”现在,华人孩子们有了自己的“时光剧团”,在排练厅的墙上有一条写着:“用中文演话剧真酷!”

“时光剧团”正在筹备一部送给华人孩子们的作品——《青蛙上树》。这是个讲述一只青蛙想上树的寓言式的故事,揭示了移民的心灵漂泊与回归:一只坚信“高处才是天堂”的青蛙,历尽千辛万苦爬上树顶,却发现那里是老鹰储存食物的刑场……“这就像我们这代移民的缩影,”贾一平说,“以为逃离就能解决一切,最后发现真正的救赎是直面自己的根。”孩子们认真地用中文排练话剧,贾一平也在训练里反复说:“台词不是生记硬背,而是情感的肌肉。”看到孩子们全情投入,让他觉得,这一幕比他出演任何话剧的热烈掌声都重要。

有朋友问他:“从一个中国明星到一个在洛杉矶卖票的小剧团团长,你图什么呢?你这是在用爱发电吗?”的确,《原野》和《生死场》演出赚的那点门票钱还不够他给剧团买设备、添道具、租场地等等的开销,他也说:“我不是理想主义,是现实主义者”。但那一晚在《生死场》演出结束后,剧场外等车的人群中,一个在美国学表演的中国女孩说:“当赵三摔死孩子的那一瞬间,全场都在惊呼!没想到,在洛杉矶的夜里,我哭在《生死场》的剧里。”那一刻,贾一平觉得自己做对了,他说:“这才是我想做的事,急不来,就像种树。我们这一代可能看不到树荫,但总得有人挖第一锹土。”

贾一平有“内地梁朝伟”之称。(受访者供图)

一场中年重启的修行

贾一平不缺名气,网友昵称:“初代男神”、“内地梁朝伟”。他是中国国家话剧院的“顶梁柱”,也是影视剧中的“常青树”。1997年贾一平考入中央戏剧学院,正当同班同学们还在苦于写小品、跑剧组的时候,他98年拍摄的电影《无声的河》就已拿到了华表奖“最佳新人奖”。同学们视他为“宠儿”,而他不为所动,耕耘角色。

他是话剧《北京法源寺》里“我自横刀向天笑”的谭嗣同、《兵峰》里的高原硬汉肖沐天、《中国式离婚》中那个抛妻渣男刘东北,还有《上阳赋》里隐忍懦弱的王夙……这些鲜活而生动的角色给观众留下太深的印象。他闯过收视率与流量的风口,也经历过选剧本和卖人情的纠结。

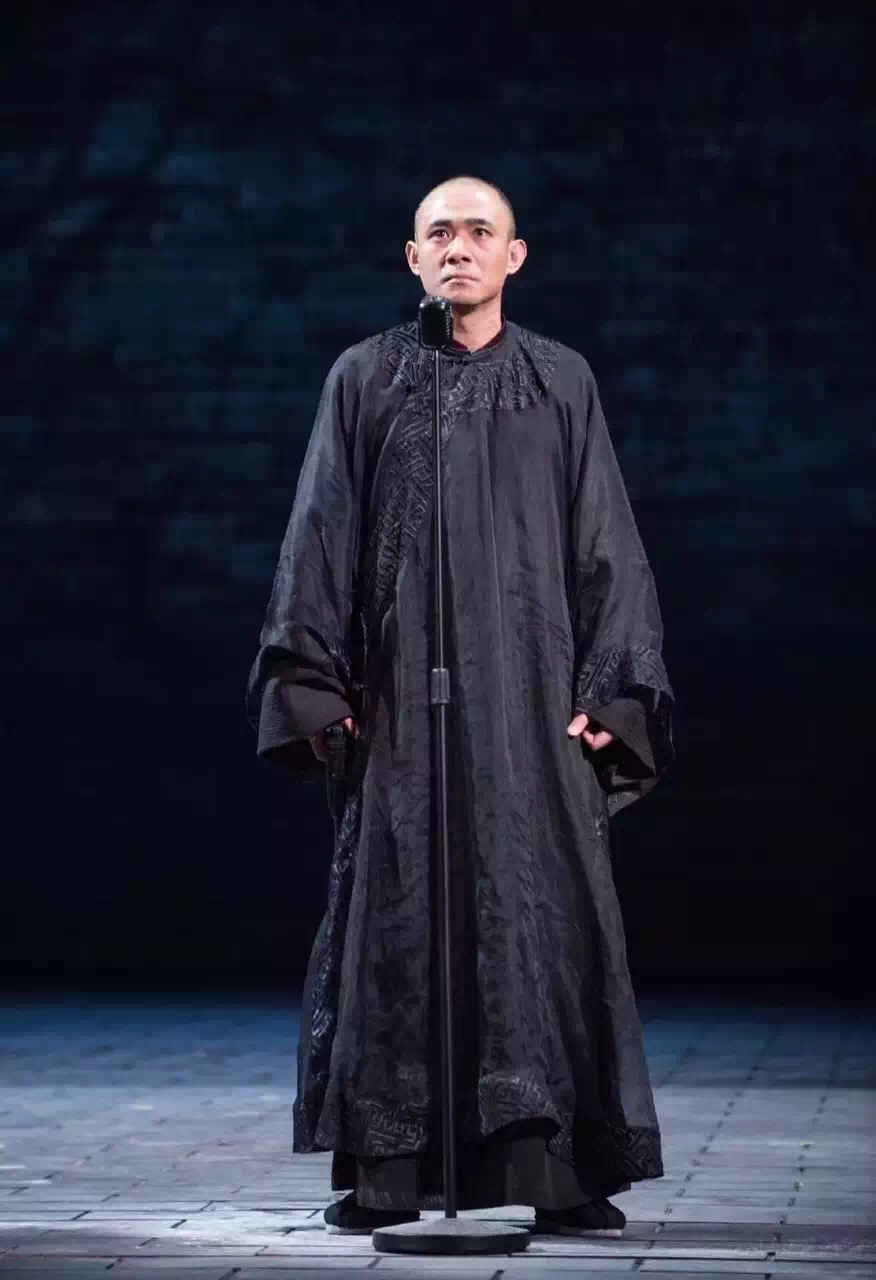

贾一平在话剧《北京法源寺》饰演谭嗣同。(受访者供图)

曾一度,他用“看在钱的份上”,作为留在资本硬控的影视行业的借口,但看着看着,就快没了初心。“我不想再拍那些浮夸、注水、迎合市场的剧本了,越来越没有嚼头。”贾一平说:“那些年拍的戏,我连角色名都不记得了,但话剧《北京法源寺》的台词我能背十年。”他用“味同嚼蜡”形容电视剧时代的创作:“你明知道没意义,却还要演下去。”所以他在《上阳赋》高光时刻后,转身离开,宁可去做一个从无到有的“建造者”,而不是随波逐流的“迎合者”。

淡出圈子的贾一平常被人问:“你怎么不拍剧了?流量时代还在搞话剧?你这不是逆流吗?”他笑着回答:“逆的不是我,是这个快消的时代。”他知道时代在变,短视频在蚕食注意力,看几分钟的内容都嫌长,更别说两小时一场的话剧。“人不是不能慢,是被逼着快。我们不是做爆款,是做文化的积淀。”而他也不怕“被遗忘”,因为他相信,真正有力量的创作,总有人在某一刻被它唤醒。在他看来,戏剧就是一个慢下来的地方,它给你时间、给你情感、给你共鸣。

贾一平自豪地说:“在国家话剧院,我是职业演员;在时光剧团,我是文化守望者。这是从职业转向事业的开始。你说我理想主义?可能吧,但我更愿意说:这是我的信仰。”是的,只有信仰才能让一个人在异国他乡,从头开始建团、排戏、演出,只为点亮一盏灯。

(本文为《美华》杂志原创内容,未经授权不得转载或以其他方式侵犯版权。如有意转载,请与洛杉矶中国文化发展中心《美华》杂志联系。)