撰稿|胡晓娟

陶瓷,这个听起来有点“古老”的东西,随着文创产业的兴起,近些年正越来越受到年轻人的欢迎。

“我佛慈悲”陶瓷马克杯。图/故宫博物院

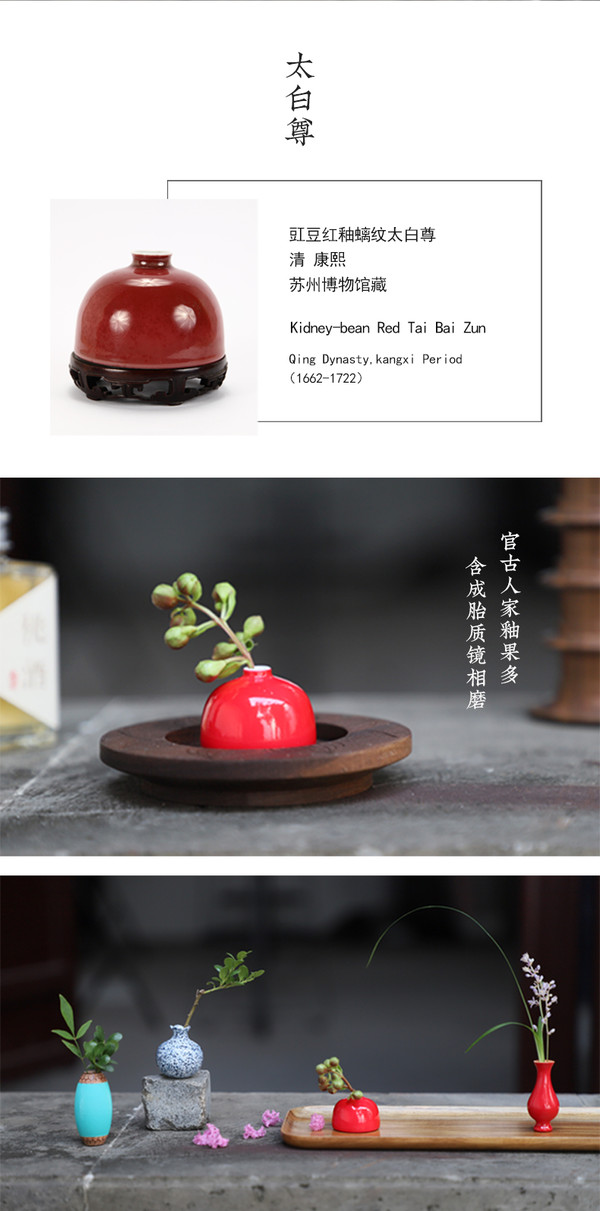

苏州博物馆的立体陶瓷冰箱贴/摆件。图/苏州博物馆

前有故宫博物馆推出的“我佛慈悲”陶瓷马克杯,后有苏州博物馆的立体陶瓷冰箱贴,不甘落后的陕西考古博物馆随之推出文物同款陶瓷摆件……乃至2023年,景德镇陶瓷博物馆的“无语菩萨”陶瓷造像以表情包的形式火遍社交媒体,这位表情百变的菩萨被广大网友戏称为打工人嘴替,用无语至极又诙谐有趣的表情表达着都市“牛马”们面对工作时微妙的心情,Ta的周边产品也随之热卖。

陶瓷文创产品,正以既老且新的双重魅力迅速赢得中国年轻人的喜爱,它的兴起,当然不是一个偶然。

“无语菩萨”陶瓷造像表情包。

文化复兴下的国潮崛起

陶瓷文创的流行和火热,不是一时的潮流或突然的爆发,而是近20年间中国文化复兴的伏脉以及“国潮”崛起之下的必然。

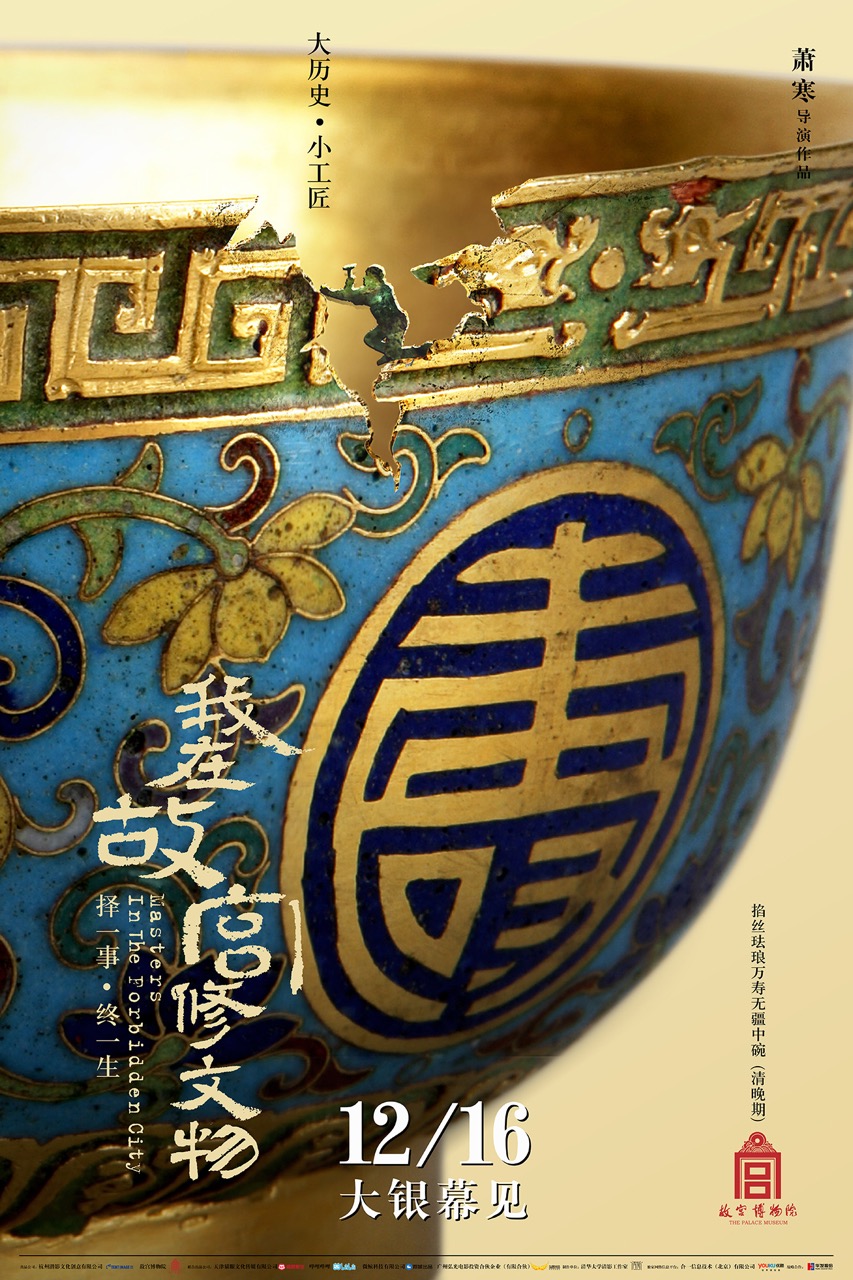

千禧年后,尤其从2008年奥运会开始,中国元素的广泛运用、文化自信的提升和国力的增强等因素,拉开了中国民族潮流与传统文化创新回归的序幕,无论是诗词歌赋、故宫国宝还是京剧戏曲,都成为当时中国全民追捧的热点和潮流。《诗词大会》《国家宝藏》《上新了故宫》《我在故宫修文物》等文化类综艺、纪录片火遍神州,激发了大众强烈的文化认同感,也从某种程度推动着“国潮”的崛起。

《我在故宫修文物》海报。

“国潮”一词,大约起源2000年前后,后来在2018年迎来全面“涨潮”,因此2018年又被成为国潮元年。“国潮”概念诠释众多,并无统一的定义,可简单概括为两个维度——中国+潮流,“国”代表了中国特色文化,特别是优秀传统文化,“潮”,即是否能将特色文化与时下潮流融合。

“国潮”最初的概念是针对国货而言,即那些具有悠久历史或者曾经受到过国人喜欢的品牌,例如回力、飞跃、百雀羚、大白兔等。后来随着概念的不断延伸,只要是符合东方美学和文化传承的特征,都被纳入“国潮”的范畴,而逐渐成为一种现象,它既是怀旧情怀的经典再现,也是传统品牌新时代元素的重生。

在2018年的国潮元年,李宁——这个国产运动品牌率先在国际时尚领域迈出了极具野心的一步,以“悟道”为主题登上了纽约时装周的舞台。作品不仅运用了中国传统苏绣的工艺技法,而且将中国经典元素“红黄配”融入其中,打造出更具中国特色的潮牌气质,接轨国际。至此,“国货”李宁彻底改变了在年轻消费者心中的刻板印象,成为“国潮”的优质代表。

“流金窑火”五大名窑茶具珍藏套装。图/故宫博物院

在文创领域,故宫博物院以清宫人物系列成功出圈,最早推出文博文创,大量运用满清时代的文化符号和皇宫元素,将文创周边产品和传统文化、历史与现代时尚相结合——比着剪刀手的雍正皇帝形象、康熙朱批“朕知道了”纸胶带、“流金窑火”五大名窑茶具珍藏套装、“俑仕相伴”彩绘陶人俑牙签筒……这些脑洞大开、充满趣味的文创产品走进年轻一代,在文创发展、文化传播与传承等方面发挥着积极作用,也推动着国潮向前。

到2022年的冬奥会,融合了冰雪元素和熊猫形象的吉祥物“冰墩墩”“雪容融”大受欢迎,陶瓷版推出后更是“一墩难求”,将“国潮”和陶瓷文创产品推向一个新的高潮。陶瓷版“冰墩墩”“雪容融”产自世界陶瓷之都福建德化,每一个都是纯手工制作,需经过雕塑、打磨、制坯、烧窑、上色、贴花点缀、喷油定色、晾干等数十道工序,大约一个月的时间才能制成,背后不仅显示了“中国制造”的实力,更彰显了中国陶瓷技艺的精妙。

自此,十来年间,“国潮”蔚然成风,众多传统国货品牌走红的同时,在民间,汉服、相声、戏曲、陶瓷文创、非遗文化、古风音乐等等不仅成为大众文娱、礼赠的日常,更搭载社交媒体的传播东风,受到新一代年轻人的青睐,成为彰显文化自信的重要表达方式。

福建德化一陶瓷企业,陶瓷师傅正在制作陶瓷版“冰墩墩”。图/CNSphoto

文创IP打造:陶瓷融入生活的一万种可能

任何潮流的背后都离不开人,尤其是年轻人,“国潮”的崛起和走红也一样。消费市场永远是年轻人的战场,当90后、95后渐渐成为新一代的消费主力,消费趋势也逐渐由传统的功能性需求向个人情感需求升级。

新时代人群在拥有更强文化自信、拥抱传统文化的同时,在消费上开始更加追求个性和愉悦,喜欢新乐趣和新玩法。于是,随着国潮的崛起和文创产业的发展,文创产品开始大受欢迎,甚至成为一种年轻人之间的新型“社交货币”。前一阵,捐赠了二战相册的美国小伙埃文·凯尔(Evan Kail)在北京国家博物馆参观时,就被路人礼赠了排队都买不到的国博大热文创“凤冠冰箱贴”,留下一段社交佳话。

国博文创“凤冠冰箱贴”。

文创产品,成为文博馆和品牌们争夺的战场,而陶瓷作为中国风和“国潮”的重要代表技艺,也就成了文创品牌们的必争之地。于是,各类陶瓷文创IP纷纷登场,或品牌授权,或跨界联名,品类百出,各出奇招,在彰显个性、情感和价值观的同时,力求在生活方式、文化共鸣等各个方面取得与年轻消费者的深层链接。

在这一波心智争夺战里,故宫博物院一马当先,开创了文博馆文创IP的先河,在清宫系列爆火之后,又和陶瓷产生碰撞,推出“故宫猫”IP系列的宫猫陶瓷马克杯等,甚至将中国传世名画之一《千里江山图》与醴陵精品陶瓷相结合,凝结出一款千里江山温感变色陶瓷杯,杯身本是墨黑色,当倒入热水后,丹青下的千里江山妙境在杯身上逐渐显现,变成呼之欲出的青绿,而当喝完水,随着杯身温度降低,画面逐渐隐去,颜色又复归于墨黑。这款能“换装”的杯子既有中国传统的山水情怀,又充满现代感,堪称传统文化和陶瓷技艺的一次完美融合。

《千里江山图》温感变色陶瓷杯。图/故宫博物院

而泡泡玛特作为潮玩行业的先锋,更与千年瓷都景德镇合作,推出了“MEGA ROYAL MOLLY 400% 嫣胭入轧·瓷”,这款产品将陶瓷技艺和中国非物质文化遗产“扒花”工艺结合,不但体现了现代潮流的独特魅力,其背后更有对中国传统陶瓷文化的深刻理解与尊重,所承载的不只是产品本身,它更像是一种文化的载体,让每一个购买者在探索潮玩的同时,也能领略到陶瓷艺术的魅力。

“陶瓷+文旅”产业也焕发新活力,各地文旅局铆足了劲,以东方传统美学为基因,以城市人文底蕴和景观印象为主要元素,同时结合了现代设计的文创产品不断涌现,受到了越来越多年轻人的喜爱和追捧。陶瓷杯子、潮玩、氛围灯、冰箱贴、旅行茶器……陶瓷以千百种形式,融入当代生活,既满足了年轻消费者对时尚和个性的追求,又成为一种传统文化自然回归的流行现象。

泡泡玛特与瓷都景德镇合作推出的“MEGA ROYAL MOLLY 400% 嫣胭入轧·瓷”。

青年创作者赋予陶瓷新魅力

陶瓷文化流行的现象背后,年轻人们已经不仅仅安于当一个高呼“华流即顶流”的消费者了,他们中有些人躬身入局,也成为陶瓷文化的创造者。

拥有2000多年冶陶史的“千年瓷都”景德镇,正吸引着越来越多的年轻人。有这么一群人,放弃大城市的生活来到景德镇,学习陶瓷传统技艺,成为独立设计师和手工艺人,他们带来了各自领域的创新思维和独特风格,与本地传统文化相结合,创造出具有强烈个性的陶瓷文创产品。

对于80后陶艺设计师冉祥飞来说,定居景德镇做陶,让他每天的生活都被“烟雨青瓷里,千年陶瓷都”的氛围感染,也让他设计的产品富有了清净素雅的灵气。他在银杯上绘制山水图案,将金属工艺运用到陶瓷制作工序中,他设计的“隐山香器”将时间记录变成一种视觉化的语言,将传统的生活方式以时尚的方式表达出来。他巧妙地运用现代设计语言,打破传统的束缚,让陶瓷作品在保留原有韵味的同时,更符合当代人的审美和需求,这种传统与创新的交融,让古老的陶瓷艺术在新时代焕发出勃勃生机。

景德镇陶溪川文化创意街区的创意陶瓷夜市上,一名青年摊主正在现场创作文创商品。图/CNSphoto

方静峰和董谧是Mattersofseeing的联合创始人,工作室主要承接商业空间设计项目。开展工作时,他们发现很难找到合适的空间配饰来搭配家具,后来他们选择了陶瓷,并成立了自己的陶瓷品牌OPEN OBJECT。他们从产品设计的角度出发,在外观上刻意弱化了东方印记或某些中国传统视觉元素,用简化提炼的东方传统器型与现代利落的几何块面造型,设计出不同的产品系列,例如口径相异、叠加组合出的管、瓶、筒状“集”系列,呈倒锥形的“笠”系列等,陶瓷容器在造型和线条表现上超越传统的设计感,陶瓷也被赋予了更多的可能性。

陶瓷是传统的,又是现代的, 通过文创产业和IP构建,连接古今、延续文脉,陶瓷一直是中国“活着”的技艺,并已经开始“潮”起来,和时代同频、和年轻人同频,它已经穿越了千年,并终将继续穿越未来不尽的时光。